![[object Object]保険](/img/ranking/header-title-cancer.svg) がん保険おすすめ比較ランキング2024年7月版

がん保険おすすめ比較ランキング2024年7月版

ランキング

保険のキホン- 人気順

- 保険料の安い順

- 保険料の高い順

- がんと診断確定されたとき、まとまった一時金が受取れます!

- がんの入院や所定の通院による治療を月ごとの給付金でサポートします!(Ⅱ型もしくはⅢ型を選択した場合)

がん一時給付金額:100万円|保険契約の型:Ⅰ型 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:代HS-23-455-460(2024.2)

- 掛け捨て型なので、お手頃な保険料で一生涯がんに備えられます。

- 上皮内新生物などの初期のがんでもがん診断給付金は満額受け取れるので安心です。

がん入院給付金日額10,000円の場合 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:AXA-289-243-033

- ガン治療の主流となる抗がん剤治療を手厚くサポート!

- 必要な特約を追加して保障を充実させることができます。

シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 悪性新生物保険料払込免除 |ガン先進医療給付金:通算2,000万円限度 | ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円 | ガン通院給付金:日額5,000円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:募補05607-20240415

- どの段階のがんでもがん診断給付金とがん入院給付金のダブルで保障。

- 手術や先進医療のほか、退院後の療養にも備えられます(がん治療パック付加の場合)。

がん入院給付金日額10,000円| がん手術給付特約(定期型)| がん先進医療特約| がん退院療養特約(定期型)を付加の場合 | 保険期間:10年 | 保険料払込期間:10年 | 募集文書番号:AXA-289-243-033

- 生まれてはじめて「がん(悪性新生物)」と診断されたとき、がん診断一時金が受け取れます!(全タイプ共通)

- 治療サポート給付金で三大治療を保障します(ベーシックタイプ、プレミアムタイプ)

シンプルタイプ:がん診断一時金100万円、上皮内新生物診断一時金50万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:LN_BB_MKT-205

- 抗がん剤治療、放射線治療、手術の3大治療をカバー!(Ⅱ型の場合。Ⅰ型の場合は手術保障なし。)

- がん診断特約(23)を選択された場合、1年に1回を限度に、一時金を何度でもお受け取りいただけます。2回目以後は再発・転移も対象!

【がんライトプラン(23)】

I型 | 抗がん剤治療給付金:1か月につき10万円 | 自由診療抗がん剤治療給付金:1か月につき20万円 | がん放射線治療給付金:1回につき10万円 | がん診断特約(23)(Ⅰ型):1回につき50万円 | がん保険料払込免除特約:付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:HP-M370-768-23128457(2023.12.3)

- がん治療サポート給付金は月額給付で回数無制限です。(通算4,000万円限度、自由診療抗がん剤は24回限度)

- 上皮内がんを含むすべてのがんが保障の対象です。

1型 1か月間の支払限度額10万円(がん保険料払込免除特則「非適用」)プラン|ご契約いただける最低保険料は月払:1,100円/年払:11,000円(特約保険料を含みます)です。 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:N-B-23-0124(230522)

- たばこを吸っていない方は保険料が安くなります。

※過去1年以内にたばこを吸っていない方は非喫煙者保険料率が適用され、たばこを吸っている方にくらべて保険料が安くなります。 - 主契約・特約ともに上皮内がんまで保障されます。

正式名称:無解約返戻金型終身がん保険|がん治療給付金:10万円|がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用):付加|非喫煙者保険料率 | 保険期間:終身(がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)は10年更新) | 保険料払込期間:終身(がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)は10年更新) | 募集文書番号:(登)B24N1025(2024.5.15)

- 一時金は一年に一度を限度に回数無制限で受け取れます。

- 上皮内がんを含むすべてのがんが保障の対象です。

特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)[がん診断一時金タイプ]50万円(6大疾病の給付割合:0%、がん保険料払込免除特則「非適用」)プラン|ご契約いただける最低保険料は月払:800円/年払:8,000円(特約保険料を含みます)になります。 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 募集文書番号:N-B-23-0124(230522)

保険のキホン 〜がん保険の基礎知識〜

更新日:2024年06月18日

がんになると、治療に想定外の費用がかかったり、それまでのように仕事に就くことができなくなったり、というように様々な経済的リスクにさらされる可能性があります。そういった場合に心強い支えとなるのが、がん保険です。では、そもそもこのがん保険とは、どのようなものなのでしょうか。 この記事では、がん保険の特徴や保障内容、保険料など、がん保険選びをするうえで知っておくべきポイントについて、わかりやすく解説します。

がん保険とは

生涯でがんに罹患する確率は、男性が65.5%・女性が51.2%(2019年データに基づく)であることがわかっています。

つまり男性も女性も、2人に1人はがんになる可能性があるのです。

近年は、医療技術の進化に伴ってがんの治療法が多様化しており「がん=死に直結する病気」ではなく、上手に向き合っていく病気になりつつあります。

ただ、そのためには治療費が必要になりますし、それまでのペースで仕事ができなくなる可能性もありますので、逸失収入をカバーする手段についても考えておかなければなりません。そこで役立つのが「がん保険」です。

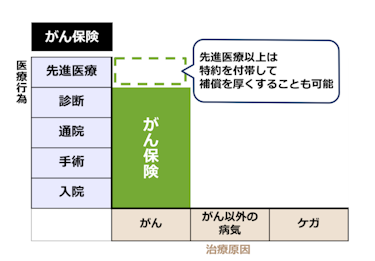

(1)がん保険は「がん」に対する保障に特化した保険

がん保険は、保障の対象となる疾病を「がん」に限定した保険です。がんの治療を目的として入院をしたり、手術を受けたりした場合に、保険金が給付されます。また多くのがん保険では、がんと診断された場合にまとまった一時金が支給されます。

さらにがん保険には、様々な特約があります。これらの特約を付加することで、生命保険会社所定の治療を受けた場合に、保険金を受け取ることができます。

(2)医療保険とがん保険との違いとは?どちらに入ったほうがよいか?

医療保険(いりょうほけん)は病気です。ケガで入院をした場合、あるいは手術を受けた場合などに、保険金が給付される保険。

医療保険とがん保険は混同されがちですが、両者の間には以下のような違いがあります。

関連ページ:医療保険の基礎知識

保障の対象となる病気

がん保険は、保障の対象となる病気を「がん」に限定しています。

そのため、たとえば肺炎や骨折の治療のために入院をしたり手術を受けたりしても保険金を受け取ることはできません。

これに対して医療保険は、様々な病気やケガを保障の対象としています。

がんはもちろん、脳卒中や心筋梗塞・骨折といったがん保険ではカバーしきれない病気やケガについても、保障を受けられます。

入院給付金の支払限度日数の有無

医療保険では、保障対象となる病気やケガの治療を目的として入院した場合、入院給付金が支払われます。

ただし、無制限に支払われるわけではなく、40日/60日/120日というように、1入院あたりの支払限度日数が定められているものが一般的です。

これに対してがん保険は、1入院あたりの入院給付金について、支払い限度日数を設けていません。

がんの治療を目的として入院した場合、入院日数の上限なしに入院給付金を受け取ることができるのです。

先進医療特約の保障対象となる治療法

先進医療特約(せんしんいりょうとくやく)

全額自己負担しなければならない、先進医療にかかる技術料の実費を保障するもの。

この特約は医療保険とがん保険のいずれにも付加することができますが、その保障対象となる治療法には、違いがあります。

医療保険に付加する先進医療特約では、厚生労働大臣による認可を受けた、あらゆる先進医療が保障対象となります。

これに対してがん保険の先進医療特約は、陽子線治療や重粒子線治療といった、がんに対する先進医療のみを保障対象としています。

免責期間の有無

医療保険とがん保険では「免責期間の有無」という点においても、違いがあります。

免責期間(めんせききかん)

保障を受けられない期間のこと。

医療保険には免責期間がありませんが、がん保険には免責期間があります。

がん保険の免責期間は90日となっている商品が一般的で、責任開始日より90日間は、がんと診断されたり、がん治療のために入院したりしても保障対象外となり、保険金を受け取ることはできません。

がん保険の必要性

がんに特化した保障を受けられ、特約も充実しているがん保険ですが、高額療養費制度をはじめとする公的医療保険や、生命保険会社が販売する医療保険だけでは不十分なのでしょうか。

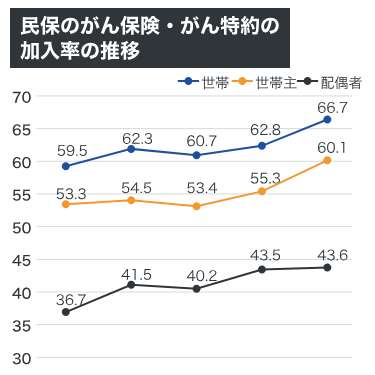

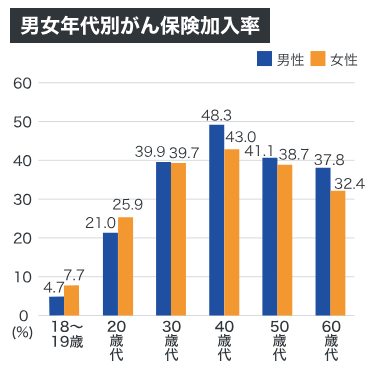

(1)日本人のがん保険の加入率

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」によると「がん保険・がん特約の加入率(民保)」は43.6%でした。

また、同じ生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」によると、

男女別では、男性が43.2%・女性が42.2%となっています。

医療保険の加入率73.1%ですので、これと比較するとがん保険への加入率はやや低い傾向にあります。

「準備している」73.1%と回答した人のうち、その準備方法としてもっとも多かったのが「生命保険」60.3%、次に「預貯金」42.8%であることから、備えとしての生命保険が非常に重視されていることがわかります。

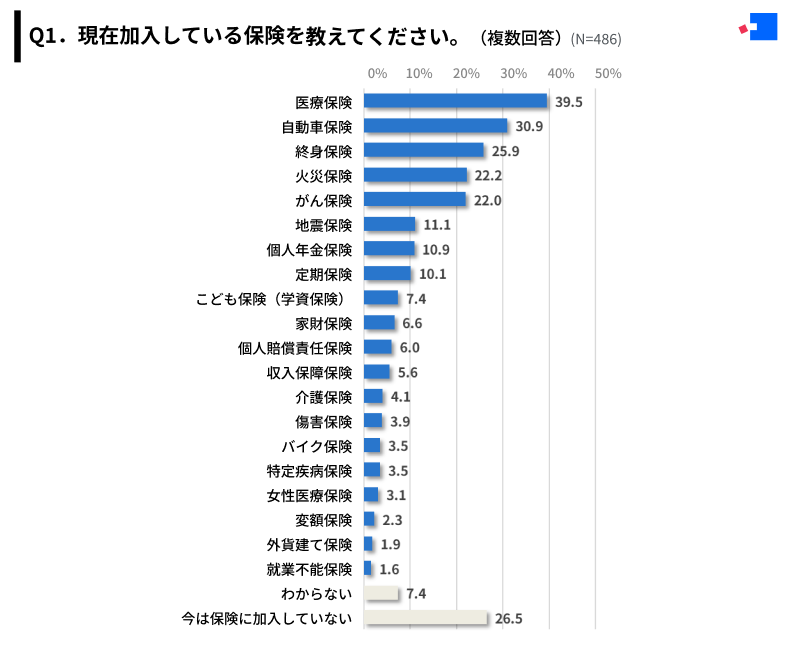

また、「コのほけん!」で独自に「保険加入に関するアンケート調査」を実施したところ、回答者486名のうち、約8割の方が保険に加入しており、そのなかでもがん保険に加入している方が22.0%いることがわかりました。

(2)がん保険がいらない人はこんな人

約4割の人が加入しているがん保険ですが、以下に該当する方には不要かもしれません。

・ 十分な預貯金があり、高額ながん治療にも自己資金で対応できる人

ただ、がんになると想定外に高額な出費がかさんだり、働けなくなることで資産がどんどん減ったり、様々な経済的リスクにさらされることになります。

よって上記に該当する方も、現在の資産状況やがんになった際の収入の変化についてよく考え、がん保険の必要性について再考することをおすすめします。

関連ページ:がん保険の必要性

がん保険の選び方

がん保険で備えるべき保障内容やその金額は、

- 年齢

- 収入

- 家族構成

- ライフステージ

などによって異なります。また、がん保険の保障内容や付加できる特約の種類は、商品によって異なります。

そのためがん保険選びにおいては複数の商品を比較しつつ、それぞれの保障内容についてよく確認し、自分のニーズに合ったプランを選ぶことが大切です。迷ったときは、プロのファイナンシャルプランナーに相談してみることをおすすめします。

(1)がん保険の選び方のポイント

がん保険の選び方のポイントは下記の通りです。

- がん保険が必要かどうか知る

- 自分に合う保障内容を知る

- 適切な支払い方法と保険期間を知る

- 保障内容と保険料のバランスは取れているかどうか

「がん保険の選び方」のページで選び方のポイントを解説しておりますので、そちらをご参照ください。

(2)年代別での選び方のポイント

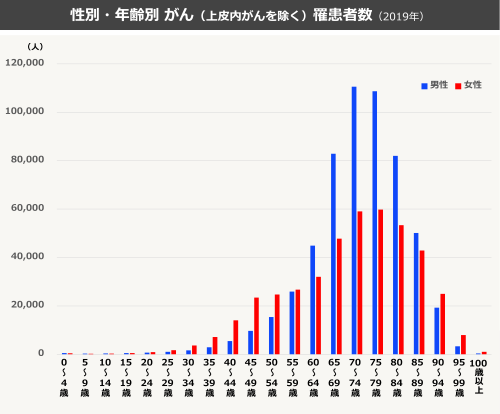

年代別のがん罹患率(がんになる確率)についてみていきましょう。

がんの罹患率の傾向は、若年層(0〜29歳)までは極めて低く、30代以降に徐々に高くなっていくことが読み取れます。また、60代以降は急激に高くなっています。

性別ごと、年齢別のグラフは下記の通りです。

性別で比較すると、20〜55歳未満までは女性のがん罹患率が男性のがん罹患率よりも高く、56歳以降は男性のがん罹患率が女性と比べて非常に高くなっています。

それでは、20代から60代それぞれの年代におけるがん保険の選び方については「がん保険の選び方・見直し方」の記事をご参照ください。

がん保険の保障期間(保険期間)

がん保険は、保障期間(保険期間)によって、

1. 定期型

2. 終身型

の2種類に分けられます。

保障期間(ほしょうきかん)

がん保険の保障を受けられる期間のこと。

自分が保障を必要とする期間や、負担可能な保険料の金額などによって、どちらのタイプを選ぶべきなのかが変わってきます。

定期型がん保険と終身型がん保険にはどのような特徴があるのか、詳しくみていきましょう。

(1)定期型と終身型

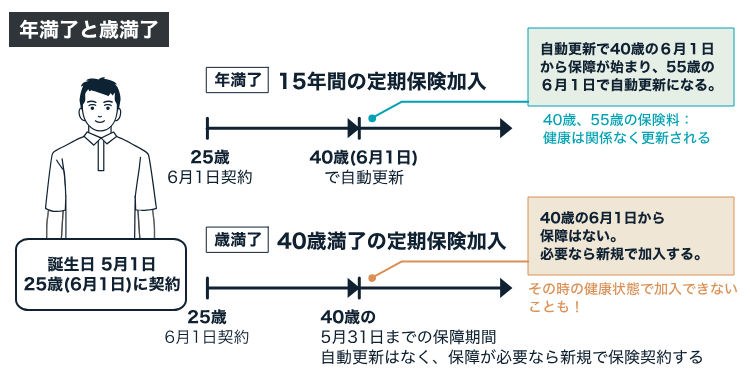

「定期型」のがん保険は、保険期間が予め決まっている保険です。保険期間には、歳満了タイプと年満了タイプの2種類があります。

歳満了タイプ(さいまんりょうたいぷ)

60歳まで/65歳までというように約定の年齢に達するまでの間、保障を受けられる。

年満了タイプ(ねんまんりょうたいぷ)

責任開始日より15年間/20年間というように約定の満期日が到来するまでの間、保障を受けられる。

「終身型」のがん保険は、保険期間が一生涯(終身)の保険です。被保険者が亡くなるまで保障を受けられます。

定期型のがん保険がおすすめな人

定期型のがん保険のメリットは、保険料を安く抑えられるという点です。保険料の算出にあたって保険期間中のリスクが考慮されるため、がんのリスクが比較的低い若い人は、安い保険料で加入することが可能です。

以下のような方は、定期型のがん保険を検討してみてはいかがでしょうか。

- 保険料をとにかく安く抑えたい

- 子どもが自立するまでの間、安い保険料で大きな保障を用意しておきたい

- 子どものがんリスクに備え、あらゆる治療に対応できるよう大きな保障を用意したい

- 既に終身型の医療保険やがん保険に加入しており、プラスαとしてがん保険に加入したい

終身型のがん保険がおすすめな人

終身型のがん保険のメリットは、生涯にわたって保障を受けられるという点です。

また、定期型の保険のように契約更新の必要もないため、保険料は加入したときのまま変わりません。

以下のような方は、終身型のがん保険を検討してみてはいかがでしょうか。

- 生涯にわたるがんリスクに備えたい

- 高齢になっても保険料が上がらないがん保険に加入したい

- 保障のベースとなるようながん保険を探している

(2)免責期間がある

がん保険に加入する際、注意しなければならないのが「免責期間」です。

前述したとおり、免責期間とは保障を受けられない期間のことで、この期間中にがんと診断されたり、がんの治療のために入院したりしても、保険金を受け取ることはできません。

ほとんどのがん保険にはこの免責期間が設けられており、具体的な期間は90日であるものが一般的です。

がん保険の必要保障額と保険金額

ここまで、がん保険の特徴について見てきました。では、がん保険の保障額(保険金額)は、どのくらいに設定するべきなのでしょうか。

これを考えるにあたってはがんになった場合の必要費用と、その必要費用に占める保険金額の割合について、具体的にシミュレーションしてみる必要があります。

(1)必要保障額

がんになった場合、治療を受けるにあたってどのくらいの費用が必要になるのでしょうか。

令和2年度における「がん患者の入院日数」と、2021年度における「1入院あたりの医療費の平均」を3割負担でシミュレーションした数値は、以下のようになってます。

がんの部位 | 入院日数 | 1入院あたりの医療費の平均(3割負担額)※1 |

|---|---|---|

胃がん | 22.3日 | 29万2,124円 |

気管支および肺がん | 21.1日 | 27万2,541円 |

結腸がん | 16.4日 | 29万6,017円 |

乳がん | 15.4日 | 23万5,243円 |

出典(入院日数):厚生労働省「令和2年度患者調査」

※1 出典:公益社団法人日本病院協会「医療費2021年度(重症度別・年間集計)」内「1入院費用(円)」の金額から3割負担額を算出

もちろん、高額療養費制度を利用することで上記の自己負担額を減らすことは可能ですが、個室に入院する場合は差額ベッド代を支払わなければなりませんし、入院費用や治療費用以外に、洗面用具や衣類を購入するための日用品代も必要になります。

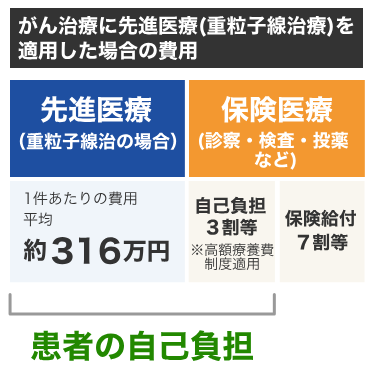

また、近年はがんの治療法が多様化しており、重粒子線治療や陽子線治療をはじめとする先進医療を受ける場合、その技術にかかる実費は全額自己負担しなければなりません。公的医療保険制度の対象外となる治療も同様に、入院費用を含めすべての医療費が全額自己負担となります。

重粒子線治療の平均費用:厚生労働省第117回先進医療会議「【先進医療A】令和4年6月30日時点における先進医療に係る費用 令和4年度実績報告(令和3年7月1日=令和4年6月30日)」をもとに作成

(2)保険金額

がん保険に加入するにあたって、保険金額はどのくらいに設定すればいいのでしょうか。

近年は入院日数が短縮化しており、厚生労働省発表の『令和2年(2020年)患者調査』によるとその平均日数は胃がん患者が22.3日、乳がん患者が15.4日となっています。そしてこの傾向は、今後も続いていくことが予想されます。

そのためがん保険の保険金額は、入院給付日額だけでなく、がん診断給付金やがん手術給付金を含め「トータルでどのくらいの保険金を受け取れるのか」という基準で決めることをおすすめします。

まず、入院給付日額についてですが、

- がん保険のみの方は1万円程度

- 医療保険に加入している方は5,000円程度

あれば安心でしょう。

これに加え、がん診断給付金やがん手術給付金が支払われると、ある程度まとまった金額の保険金が手元に残ります。そうすれば、医療費についてはもちろん、退院してからの一定期間の生活費への備えにもなるでしょう。

ちなみに、令和3年年における「がん保険加入者の入院給付日額の平均」は、1万1,500円となっています。

また、経済的な理由から治療法の選択肢を狭めないためにも、先進医療特約は付加しておくことをおすすめします。すでに医療保険に加入済みでこの特約を付加している人は、重複して契約する必要はありません。

「さらに高額な治療費にも備えておきたい」という方は、

- がん診断一時金の金額を高めに設定する

- 特定疾病定期保険などに加入する

というのもひとつの選択肢です。

特定疾病定期保険(とくていしっぺいていきほけん)

がんになった場合にまとまった金額の保険金を受け取れる保険。

がん保険を動画で解説

こちらの動画でもがん保険についてわかりやすく解説をしています。「がん保険の選び方のポイント」「診断一時金タイプや治療給付金タイプ」などについてもファイナンシャルプランナーが解説しているので、ぜひこちらもご参考にしてみてください。

がん保険をテーマにした記事の一覧です。『がん保険とは?』『がん保険の必要性は?』などの話から基礎知識の解説など、役立つトピックスを掲載しています。

がん保険でよくある質問

がん治療の費用相場は、がんになった部位やがんの進行度(症状)・治療の期間・方法によって様々で、低いものだと数十万円〜、高いケースでは数百万円まで幅があります。

一般的ながん保険の基本保障には、入院日数や通院日数に応じて受け取れる「入院給付金」や「通院給付金」、がんの手術を対象とした「手術給付金」があります。加えてがん保険には、がんと診断が出た際にほかの給付金より早く手元に入る「がん診断一時金」があり、これががん保険の特徴とも言えます。

がん診断一時金(診断給付金)は契約時に金額を自由に設定できますが、金額を大きくすると保険料も高くなります。50万円〜300万円の範囲が一般的です。

がん診断一時金(診断給付金)は、入院日数や症状・治療方法などによって必然と受ける金額が決まってしまう他の保障とは異なり、自分で自由に受取金額を選択できます。また、がんになったとき自由に使えるまとまったお金を受け取れる点は、がん診断一時金のメリットと言えます。

民間の医療保険でもがんについて保障されますが、がん保険はがんだけに特化した保険です。がん保険と医療保険の違いは、主に、診断一時金の有無、入院・通院に関する給付金の内容、免責期間の有無があげられます。

- 記載している保険料および保障内容などは2024年7月2日現在のものです。

- 保険料算出条件・保険商品について詳しくは、商品名をクリックしてください。

- 更新のある特約の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。

- アフラックのがんを経験された方のための「生きる」を創るがん保険WINGSは「経験者保険料率に関する特則」が付加されているため、付加しない場合と比べて保険料が割増されています。 また、一部の給付金の支払事由が異なります。なお、健康状態などによっては、ご契約をお引受けできない場合があります。

- 調査目的:保険の人気調査(申込数・保険会社遷移数をもとに算出)実施者:Sasuke Financial Lab株式会社 調査対象者:コのほけん!訪問ユーザー 有効回答数:100,969件 調査実施期間:2024年5月1日〜31日

- 商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。

- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。

- 商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は保険会社のウェブサイト、パンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等を必ずご確認ください。また、表示された保険料は保険プランの一例です。前提条件(年齢や性別等)によって保険料は変わります。商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障の内容等他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。

- 「ネット申込」をクリックすると保険会社のページへ移動します。

- なお、専門家のコメントは当社からファイナンシャルプランナーに依頼し執筆いただいた原稿を、保険会社で了承のもと、当社で編集したものです。

- 口コミの内容は、ユーザーアンケートの回答内容に反しない範囲で、表現を整えた上で掲載しています。掲載しているユーザーの年齢はアンケート収集時の年齢であり、保険加入時の年齢ではありません。

- 「口コミ、評判」に掲載されている内容は、あくまでユーザー個人の主観的な感想や評価であり、保険商品の保障内容や保険料などを保証するものではありません。各ユーザーの前提条件(被保険者の年齢、性別、必要な保障条件など)によって、保障内容、保険料に対する評価も異なる可能性があるため、あくまでも参考情報としてご覧ください。

- 評点は、「総合満足度」、「加入手続きのスムーズさ」、「保険料の安さ」、「保障内容の充実度」、「顧客対応」、「保険金請求のスムーズさ」の各項目について、ユーザーが下記から選択したものを掲載しています。(いいと思う:5、少しいいと思う:4、普通:3、少しよくないと思う:2、よくないと思う:1)

- 「加入手続き」、「顧客対応」の評価には、ユーザーが保険商品を申し込んだ経路によっては、対象保険会社の商品を取り扱う保険代理店等に対する評価が含まれている可能性があります。

- 保険商品を選択する際には、商品の詳細を「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等にてご確認いただいた上で、保険料水準のみではなく、保障内容等も含め、総合的に比較・検討いただきますようお願いします。

- アンケート委託先のモニタ会員のうち、対象保険会社の対象の保険商品を契約された方に実施したアンケート調査であるため、コのほけん!経由で契約した方に限りません。

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)