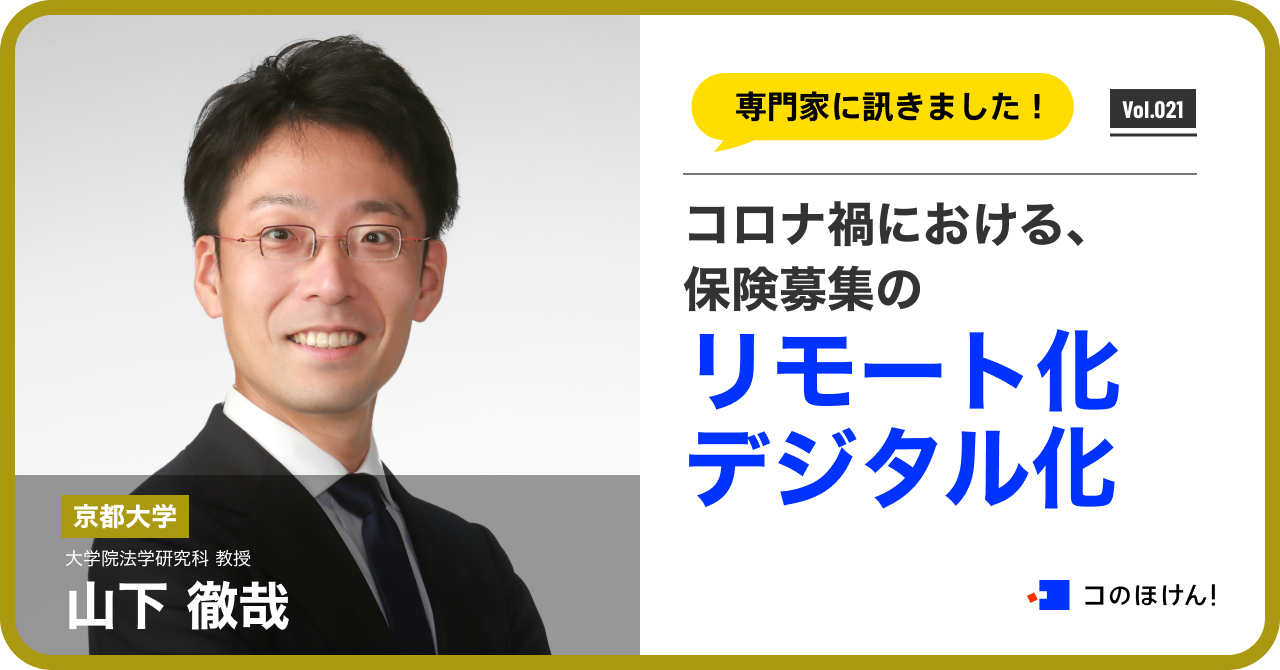

コロナ禍におけるリモート化・デジタル化と保険募集

研究のきっかけは雑誌の依頼から

コのほけん!編集部

山下徹哉教授

山下徹哉教授

「判例時報」という雑誌から、コロナ禍社会における法的諸問題というタイトルの企画で、執筆のご依頼をいただいたのがきっかけです。

ご依頼をいただいたのは、2020年の終わり頃です。2020年は、その春頃から始まったコロナ禍のため、保険業界は、対面営業活動がストップするなどし、リモート化・デジタル化への注目が高まっていました。また、私も、大学の講義が対面授業からリモート授業へと切り替わってしまい、リモート授業の準備や実施について、いろいろと苦労しました。そういうこともあって、私個人としても、対面活動のリモート化やデジタル化に関心を持っていました。

保険業法の大改正がきっかけ

山下徹哉教授

山下徹哉教授

保険募集に関する法規制について研究するようになったきっかけは、平成26年(2014年)の保険業法改正です。

この改正では、保険募集に関する業法規制が大きく変化しました。情報提供義務や意向把握義務などが新たに保険業法に規定されるなど、大変革が行われたのですね。保険業界に、かなり大きなインパクトを与えたように思います。この保険業法改正について論文を1本書く機会を得まして、それが保険募集に関する法規制について研究を始めたきっかけということになります。

平成26年改正における改正事項は多岐にわたりますが、その一つの大きな柱が、先ほど申し上げた情報提供義務や意向把握義務の法定です。

元々、私は、契約締結の際の意思表示がどういった場合に合理的といえるのか、不合理だという場合に何らかの是正をするとすれば、それはどういう場合に必要となるのかという問題に興味がありました。また、契約締結時の意思表示の前提として、保険募集における情報提供が問題となります。そのため、 平成26年改正の検討をする中でも、特に、保険募集時の情報提供のあり方に興味を持ちました。

保険募集のリモート化、デジタル化においても、保険募集の際の情報提供のあり方が、最も重要な問題です。そのため、保険募集のリモート化、デジタル化に関する研究も、保険募集時の情報提供のあり方に関する従来の私の研究の延長線上にあるものと自分の中では位置づけています。

コロナ禍が進めた保険募集のデジタル化

コのほけん!編集部

山下徹哉教授

山下徹哉教授

デジタル化は、以前に比べるとかなり進んできたものの、まだまだ成長の余地があると感じます。

実は、コロナ禍前も、インターネット上のやり取りのみで、保険契約の申込手続を完結させるタイプの保険募集はありました。ネット生保や通信販売の自動車保険などです。もっとも、その対象商品はシンプルなものに限られていました。

これに対し、いわゆる大手の生命保険会社の、しかもその基幹商品は、 幅広い様々な種類の保障を組み合わせた相当複雑なものになっています。 このように複雑な保険商品を、対面によらず、全てオンライン上で販売するということは、コロナ禍以前ではおよそ考えられなかったと思います。

しかし、現在では、大手の生命保険会社も、オンライン面談の整備・充実を進めました。非対面で申込手続を完結させるところまで可能にしている会社も増えています。これは、コロナ禍以前では考えられなかったことです。

また、法規制の問題として、保険業法上、交付が義務付けられている書面がいろいろあります。

紙媒体に代わってデジタル媒体により書面交付をするということは、コロナ禍以前でも、規制緩和により、多くの場面で、認められるようになってきていました。ただ、それでも、変額保険のような投資性の強い商品では、法定交付書面は必ず書面でなければならない、すなわち紙媒体でなければならないという規制がありました。そのため、変額保険等の投資性の強い商品だと、保険募集のオンライン・デジタル完結というのは、法規制上できなかったわけです。

ですが、コロナ禍ということもあって、保険業法上の書面交付のデジタル化も整備され、今は、あらゆる商品について、全面的にデジタルで書面交付ができるということになっています。

そのため、環境整備という意味ではかなり進んだと思います。顧客側も、オンラインでの加入に興味持っている人が、以前よりは増えていると思われます。

しかし、実際には、従来からあるネット生保はまた別にして、大手生保会社の基幹商品などはほとんど対面営業で販売しているようです。最初の接触は対面でする方が営業活動はしやすそうな気はします。また、募集プロセスの面談の一部はオンラインで実施するとしても、最終的に契約手続をするという段階になれば、やはり対面の方がいいという意識もあるのかもしれません。

生命保険に加入した人の加入方法の統計をみても、98%は対面であり、オンラインのみの加入は2%と非常に少ないのが実情です。そのため、保険業法上の環境整備という意味ではかなり進んだと思いますが、実態としては、少ないのが現状だと思います。そういう意味で、ノビシロはまだまだあると思います。

ノビシロという意味でいいますと、世代の問題はあると思います。若い世代ではオンラインでの保険加入が増えているというようなアンケート調査のようなものを見たことがありますし、直感的にもそうだろうと思うので、時代の流れとともに今後より一層広がっていくだろうとは思っています。

保険の契約は対面がベスト?

コのほけん!編集部

山下徹哉教授

山下徹哉教授

結論から述べると、私は対面での契約が必須であるとは考えていません。

確かに、保険商品は難解で、十分な理解には一定程度のリテラシーが必要なことは、まさにおっしゃるとおりですよね。

保険というのは、そもそも将来のリスクに備えるものです。そして、人は、一般に、将来起こるかもしれない不確実なもの、すなわちリスクというものが存在すること、そしてその重大性について、正確に把握することは難しい傾向にあります。そもそもリスクを意識していない人もいるでしょうし、漠然とリスクの存在を認識しつつもリスクの重大性を正確に認識していない人も多いでしょう。

自らの保険加入のニーズは、自らが直面するリスクに応じて決まりますが、そうした保険加入の前提となる自らのリスク状態を正確に把握している人は少ないのではないかと思います。

そこにこそ、保険募集人の存在意義があります。保険募集における保険募集人は、潜在的顧客の隠れたニーズを喚起して、適切な保険商品を提案し、その内容を正確かつ十分に説明し、完全に納得してもらってから、加入してもらうという役割を果たします。そのため、多くの場合は、保険加入にあたって、保険募集人が正確で、充実した説明を口頭ですることが、必要です。

これは、裏返せば、自分のリスク・保険加入ニーズを正確かつ十分に把握している人であれば、少なくともシンプルな保険商品については、保険募集人の説明を聞かなくても、ウェブページ上の文字情報による説明のみで十分に理解して加入することができると思います。従来のネット生保やダイレクト型自動車保険が、このパターンに該当することになるでしょう。

あるいは、ウェブページ上の質問に答えていけば、自分自身の保険加入のニーズがわかり、それに応じた商品が示されるような仕組みがあれば、自らのリスクを十分に把握してない人であっても、オンラインによる保険募集にうまく取り込めるようになると思います。

そういうサービスは便利ですし、今後、保険募集のデジタル化が進むためには、重要だと思います。ただ、このようなサービスを利用するとしても、ウェブページ上の文字情報による説明のみで保険募集するのであれば、保険商品はシンプルな方が望ましいでしょうね。

これに対し、大手生保の基幹商品のように複雑な保険商品の場合は、保険募集人による口頭の説明がやはり必要だろうと思います。しかし、そのような口頭説明がどうしても対面でなければならないかといえば、そうではないでしょう。オンライン会議システムを利用すれば、お互いの顔を見ながら、双方向のやり取りをリアルタイムですることができます。そのため、オンライン会議システムを利用して口頭説明をすれば、対面である必要はないと思っています。

保険募集においては、顧客が加入しようとする保険商品の内容を十分に理解し、納得した上で保険に加入することが重要であり、その前提として、顧客の特性や商品内容に応じて必要な説明を尽くしていることが重要です。以上の実質を確保できさえすれば、契約手続の手段が、対面か非対面かは、どちらもありだと思っています。

対面契約であっても、説明が不十分であるとか、加入意思や加入者の理解度の確認がおろそかであるとかだと、契約後にトラブルになる可能性が高いと言わざるを得ません。大事なのは、対面かオンラインかという保険募集の形式面ではなく、保険募集の実質を確保することです。

もちろん、手続形式が意味を持たないわけではありません。オンライン契約では、対面契約と比べると、顧客に必要な説明を行い、十分に理解してもらえているかを確認するという実質を確保することが、相対的に難しいことは否定できません。

Webフォームで加入手続する場合は、保険会社側が顧客の様子を把握することは不可能ですし、 オンライン会議システムを使った面談であっても、対面に比べれば、相手方の様子を感じ取りづらい面はあるでしょう。

理解できないことがあるとか、納得できない部分があるとかいう場合に、顧客の側から自発的に質問するなど申し出てくれたらいいわけですが、なかなかそういう方ばかりではないので……。顧客が理解できていない、納得していないという雰囲気・空気感は、対面の方が感じ取りやすいと思います。そうしたことから、Webフォームによる加入手続の場合はもちろん、オンライン会議システムの場合であっても、顧客の理解度を判断しづらく、顧客の特性に応じて必要な説明をすることが難しい面があると思います。

そのため、手続ごとの特性に配慮することは必要であると思いますが、その点を十分に勘案した上で、保険募集における顧客の実質的な理解を確保することができれば、対面での契約が必須とはいえないと考えています。

保険募集時のリモート化・デジタル化には消費者の理解促進が鍵

コのほけん!編集部

山下徹哉教授

山下徹哉教授

繰り返しになりますが、保険業法上、保険募集の手続やプロセスにおいて、顧客の実質的理解を確保することが重要です。対面か非対面かに関わらず、顧客の特性や商品内容に合わせて必要な説明をしなければなりません。顧客が十分に理解し、納得した上で加入できるようにすることが大切です。

オンライン契約の場合、顧客の実質的理解を確保するための措置として、従来とは異なるデジタルならではのやり方があり得ると考えています。リモート化・デジタル化を加速させるためには、そうした新しいアイディアを積極的に活用することが求められるでしょう。

たとえば、オンライン契約では、分かりやすい、アニメーションのように動く図表をフル活用した説明資料や動画を利用するとよいでしょうし、若い世代にはTikTokなども訴求力がありそうです。

また、オンライン契約の場合に、顧客の理解度を確認するには、従来のような「理解しました」と書かれたチェックボックスにチェックを入れるというだけでは不十分です。クイズ形式で理解度を確認し、間違えたら説明箇所に戻るなどの工夫をする必要があると思っています。

高齢者の保険加入は、特に注意が必要です。たとえば、加入しようとする高齢者がお一人で住んでいて、家族・親族が遠隔地にいるという場合であれば、オンライン会議システムを活用することで、遠隔地に住む家族も保険募集人との面談に参加することが容易になります。顧客である高齢者が、理解不十分なまま保険に加入しないように、保険加入手続に家族・親族が積極的に関与していただくようにすることが望ましいでしょう。

保険募集人の側では、説明担当者とは別の人が顧客の理解度を確認することも有効であると思います。募集プロセスを録画し、事後に確認することも、保険募集人による不適切な勧誘を防ぐためには役立ちます。対面であれば、いずれもかなりのコスト増になります。たとえば、複数の保険募集人が、顧客に会いに行くというのは、時間も人件費もかかるので、なかなか難しいかもしれません。これに対し、オンライン会議システムを使った面談であれば、コストを抑えつつ柔軟に対応することが可能になります。

顧客のニーズは、顧客ごとに異なります。オンラインによる保険募集の場合に、それぞれの顧客のニーズに応じた保険商品の提案を、デジタルならではのやり方で、対面による募集の場合よりも充実させるなどの工夫を重ねることが望ましいでしょう。その結果、オンラインによる契約手続が、対面による契約手続の場合と同等に、またはそれ以上に便利になれば、オンラインによる保険募集を選ぶ顧客が増えていくのではないでしょうか。

特に若い世代ほどオンラインによる募集に対する抵抗感は、少ないと思います。そして、若い世代は、これから保険に加入してくれる人たちですから、 オンラインによる保険募集をより一層使いやすいものにして若い世代という潜在的な顧客にうまくアピールすることが、保険市場の開拓・活性化につながるため、重要だと思います。

加えて、保険募集のプロセスだけでなく、保険商品の開発においても工夫が求められます。シンプルで分かりやすい商品の開発はもちろん重要ですが、それだけではなく、シンプルな商品を自由に組み合わせて幅広い保障を実現する商品の開発も検討するのがよいと思っています。

インターネットの普及により、様々な保険商品を比較して選ぶことが容易になりました。特に若い世代は、既製品をそのまま受け入れるよりも、自分好みにカスタマイズした商品を選びたいという思いがあるようです。

伝統的な大手生保会社の基幹商品は、幅広く充実した保障を提供してくれますが、その反面で保険会社にお任せの部分が大きく、若い世代に対しては訴求力が低いかもしれません。大手生命保険会社の基幹商品でも、最近では、消費者のニーズに合わせて保障内容をカスタマイズできる商品が増えているようですし、今後この傾向はさらに加速すると考えられます。

保険乗合代理店については、複数の保険会社の商品を組み合わせて過不足のない保障を提供できるパッケージの提案が求められるでしょう。

保険募集のプロセスにおける工夫と商品内容の工夫の両方が重要であり、これらを通じてリモート化・デジタル化がより一層加速していくことが期待されます。

保険業界のデジタル化は今後も進んでいく

コのほけん!編集部

山下徹哉教授

山下徹哉教授

まず、デジタル化は確実に進んでいくと思います。また、私自身も、デジタル化が加速していくことを期待しています。

これまでの質問への回答で触れたように、保険募集のデジタル化は必然的に進むでしょう。また、InsurTech(AIなどのテクノロジーを活用して保険会社の業務を抜本的に変革したり、革新的な保険サービスを提供したりすること)により、保険業界や保険商品のイノベーションもますます加速すると考えています。

しかし一方で、社会全体として見たときに、デジタル化への抵抗感もなお存在しています。ただ、これは世代間の違いに起因する部分も多いため、年々その抵抗感は薄れていくでしょう。

今後は、個人の人生・キャリアにおける不確実性がますます増していく一方だと予想されます。そのため、保険商品は、より一層重要な役割を果たすはずです。

不確実性が増す中で、人々が、自分に降りかかるかもしれないリスクを主体的にマネジメントすることが求められます。万一の事態が起きても再起不能にならないように、リスクを適切に管理するための重要なツールが、保険です。そのため、社会における保険の必要性・重要性は、今後さらに高まると思われます。

そして、個々人が抱えるリスクに応じて最適な保険の提供を実現するため、InsurTechを含むデジタル化に期待しています。

したがって、デジタル化による保険分野のイノベーションは確実に進んでいくでしょうし、そうなることが人々の生活にとっても極めて重要な意味を持つと考えています。具体的にどのように進んでいくのかについては、私も、保険業界に関わる人たちの話を聞いて、共に考えていきたいと思っています。

コのほけん!編集部

YouTubeで貯金があれば保険はいらないという情報発信がされています。動画で情報を得て、それに影響を受ける方々もいらっしゃいます。一方、高校の家庭科で資産形成という形で金融リテラシー教育が2022年4月から始まっています。

山下徹哉教授

山下徹哉教授

金融リテラシー教育は非常に重要です。学校教育だけでなく、保険業界全体として取り組んでいく必要があります。インフルエンサーを活用するのも1つの選択肢でしょうね。

確かに、病気や働けないリスクに対して貯蓄で対応することは、基本ではあります。これは、自分自身でリスクを保有することを意味します。リスクが現実化したら、その経済的損失を自分の貯金で全てカバーするということになります。しかし、若い頃は、十分な額の貯蓄をすることは難しい時期でもあり、保険の必要性があるとされています。これに対し、保険に加入するということは、リスクを保険会社に移転することを意味します。リスクが現実化したら、その経済的損失を保険会社から支払われる保険金でカバーするということになるわけですね。

若い頃こそ保険が必要だといえますが、その理由を金融リテラシー教育において適切に説明することが大切です。

若い頃からずっと収入の大半を貯金に回せば、病気になったり働けなくなったりしても、貯金である程度カバーできます。しかし、その一方で、貯金に回す分のお金は日々の生活で使うことのできないお金になってしまいます。リスクへの備えを貯蓄のみでするのではなく、その一部は保険でカバーすることにして、低額の保険料を支払うことで、生活や自分の勉強に使うお金を確保しつつ、リスクに対応することが可能になります。

もっとも、全てのリスクを保険でカバーすることが適切とは限らないとも考えています。

リスクへの備え方として、「保険に加入する」、「貯金をする」など様々な方法がありますが、最終的にはその人の収入や貯蓄、リスクの状況によって選択肢は異なります。個々の経済状況やリスク許容度に応じて、適切にリスクをマネジメントする必要があります。

個々の状況に合わせた最適なリスクマネジメントを理解し、リスクに備えることが重要ですが、それは容易ではありません。

たとえば、投資の話ですが、YouTubeの影響で、インデックス型投資信託が若い世代に急速に普及しました。そのため、YouTubeを活用した情報発信をすることで、若い世代に正確な情報を知ってもらえる可能性はあると言えます。保険業界は、消費者が適切なリテラシーを身につけるために、情報発信などの努力を続け、より一層充実させていくことが必要でしょうね。

ただし、インデックス投資の推奨という投資の場合の情報提供に比べて、保険の場合は、話がやや複雑であり、分かりやすく伝えることは難しいかもしれません。保険やリスクマネジメントの場合は、個々人の個別状況に大きく依存し、最適解は人それぞれということになりますので……。

そのため、保険商品の提案時に一定の自動化を図るロボアドバイザーのようなものは、選択コストを下げるという点で有効な手段となり得るように思っています。

これはどういうことかというと、投資の場合にインデックス型投資信託に投資することは、分散投資を専門家(機関投資家)に委ねることを意味します。

個人が自力で分散投資することは、現実的ではありません。プロの投資家のような情報も判断能力もないですし、分散投資するだけの元手としての投資資金も不十分なことが通常だからです。そこで、分散投資を専門家に委ねるわけです。

これと同じように、保険やリスクマネジメントの場合にも、低コストで専門家に委ねることができる仕組みが整えられれば、大きく状況は変わる可能性があります。これをデジタル化により実現できないだろうかと考えています。

まとめ(編集部後記)

京都大学の山下教授のお話を伺い、保険業界は、適切なリスクマネジメントや金融リテラシーを消費者に伝えるために、効果的な情報発信や教育プログラムの開発に取り組む必要があることを感じました。そのためには、インフルエンサーやYouTubeなどの新しいメディアを活用することも重要だといえます。最終的には、個々の消費者が自身の経済状況やリスク許容度に基づいて、適切な保険等を選択できるようになることが理想だといえます。このために、保険業界は引き続きデジタル化や教育プログラムの充実を図っていく必要があります。

.jpg)