医療保険の必要性についてファイナンシャルプランナーが徹底解説!

この記事では、医療保険の種類や保険料の相場、加入のメリット・デメリットなどの面から、医療保険の必要性についてファイナンシャルプランナーが解説していきます。

医療保険とは?

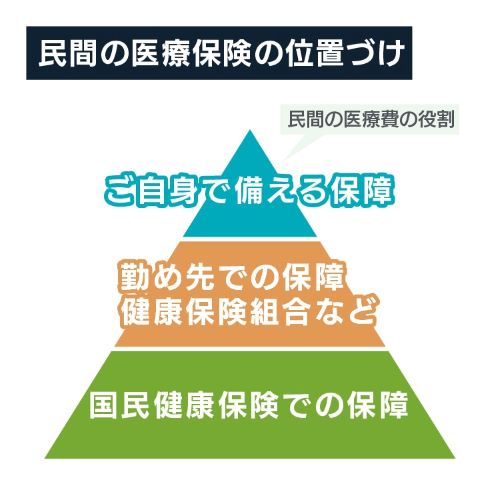

医療保険とは、健康保険や高額療養費制度などの公的医療保険の利用だけでは足りない部分を補うための位置づけにあります。

医療保険は、思わぬ病気やケガで入院・手術等の出費に備えるための保険ですが、緊急のときの治療費や生活費を十分まかなえるだけの預貯金がなく、生活が苦しくなる可能性に備えて、医療保険に加入することを検討したほうがよいでしょう。

関連記事:医療保険とは?公的医療保険制度との仕組みの違いをわかりやすく解説

医療保険の主な保障内容

医療保険には、多数の保障や特約の付加が可能です。中でも多数の保険会社が取り扱っている保障や特約は以下の通りです。

給付金・特約名 | 適用される条件・内容 | |

|---|---|---|

入院給付金 | 保険会社所定の病気や不慮の事故で入院したとき | |

手術給付金 | 保険会社所定の手術を受けたとき | |

通院給付金 | 入院給付金の対象となる病気や不慮の事故で入退院後に治療のために通院をしたとき | |

女性疾病特約 | 子宮筋腫や乳がんをはじめとする女性特有の病気で入院や手術をしたとき | |

三大疾病特約 | がん、急性心筋梗塞、脳卒中によって保険会社所定の状態になったとき | |

がん特約 | がん診断給付金 | 初めてがんと診断されたとき、最初や転移を含むがんの治療を目的として入院や手術をしたとき |

がん入院給付金・がん手術給付金 | 最初や転移を含むがんの治療を目的として入院や手術をしたとき | |

先進医療特約 | 厚生労働省が定める高度な医療を受けたとき | |

保険料払込免除特約 | 保険会社所定の疾病や身体障害状態、要介護状態になったとき、以降の保険料の支払いが免除される | |

関連記事:医療保険の特約とは?知っておきたい9つの特約を詳しく解説!

健康状態に不安がある人向けの医療保険もある

持病で薬を飲んでいたり、過去にがんなどの病歴があり「医療保険に入れないのでは?」と不安を抱える方向けの保険として「引受基準緩和型保険」が用意されています。

引受基準緩和型保険(ひきうけきじゅんかんわがたほけん)とは

持病がある方や入院経験がある方が加入しやすいよう、告知の内容を限定し、引受基準を緩和した商品。

ただし、健康に不安がある人でも利用できる保険であることから、一般の医療保険と比べると同じ保障内容なら保険料は割高になるデメリットがあります。

健康状態に不安がある人でも、より詳細な健康状態の告知を行うことで、保険料が割り増しされていない一般の保険に加入できる可能性もあります。

まずは一般の医療保険の審査を受け、もし加入できなかった際に引受基準緩和型保険に申し込みを行うことをおすすめします。

医療保険の加入率

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、個人年金保険や生命共済を含む生命保険のうち、「疾病入院給付金が支払われる生命保険に加入している」割合は全体の65.7%にのぼります。

医療保険が必要な人・不要な人とは?

まず、医療保険が必要な人として考えられるのは、自営業・フリーランスの人です。

会社員が加入する健康保険であれば「傷病手当」で平均標準報酬月額の2/3を受け取ることができるため、貯蓄次第では生活費をカバーすることができるでしょう。

しかし、自営業者が加入する国民健康保険には傷病手当がないため、入院して収入がなくなった分は全て自分でカバーする必要があるため、医療保険に加入して、経済的なリスクを減らすことを検討することをおすすめします。

次に医療保険が必要な人として想定されるのは、貯蓄が心もとなく、一時的な負担増に対して不安を感じる人です。想定できない医療費負担増に不安を感じる方は、医療保険への加入がおすすめです。

一方で、医療保険が不要なのは、医療費を自分の貯金で賄える人です。これまでに紹介してきた「受療率が高い傷病」の治療費に備え、ご自身で貯蓄を増やしていける人なら、医療保険の必要性は低いと判断できます。

医療保険のメリット・デメリット

医療保険のメリット

- 少額の出費(保険料)で高額な治療費の支払や付随費用にも対応することができる

- 健康保険でカバーできない支出に備えることができる

- 特約を付加すればがんなどの重い病気の治療費の支払にも役立つ

- 支払った保険料は生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる

メリットのひとつにあげられる生命保険料控除とは、生命保険などの保険料を支払っている場合に、その金額に応じて所得金額が控除(差し引かれる)される制度で、確定申告時に納税する所得税が軽減されます。

生命保険控除には「控除区分」が定められており、現行の新制度では以下の3種類に分けられています。

- 一般生命保険料控除

- 介護医療保険料控除

- 個人年金保険料控除

関連記事:生命保険料控除でいくら戻る?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート】

医療保険のデメリット

- 契約で定められた保険料を支払う必要がある

- 病気やケガをしなければ掛け捨てになる

- 貯蓄性はないので、途中解約しても解約返戻金がないことが多い

- 健康状態が悪ければ加入できないこともある

なお、解約返戻金とは、保険契約者が契約を解約したり、保険会社から契約を解除されたりした場合に契約者に払い戻されるお金のことをさします。

終身保険など、満期がない生命保険の払込期間を過ぎた後で解約することで受け取れるのが一般的ですが、医療保険は通常、解約返戻金はないか、あっても金額は多くはありません。

老後の備えとして解約返戻金ありの保険を選ぶ人もいますが、解約返戻金がないタイプに比べて保険料が高くなります。

また、早期に解約した場合の解約返戻金は払込保険料を下回る点も注意として挙げられることら、必ずしも解約返戻金ありの医療保険が優れているわけではありません。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)