医療保険とは?公的医療保険制度との仕組みの違いをわかりやすく解説

「病気やケガで入院したらどうしよう?」そんな不安を減らしたいとき、医療保険への加入を検討する人は多いと思います。

しかし、日本には国が運営する「公的医療保険制度」があり、保険会社が販売する「民間医療保険」の必要性が分からない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、以下についてわかりやすく紹介していきます。

この記事でわかること

- 医療保険とはどのような保険か

- 公的医療保険制度と民間医療保険の仕組み

- 医療保険の種類

- 医療保険に入るべきか必要ないか

- おすすめな医療保険の選び方

医療保険とは

医療保険とは、病気やケガなどにより医療機関への受診をした際に発生する医療費を、一部または全額負担してくれる仕組みの保険のことです。

医療保険について考えるときまず私たちが思い描くのは、民間の生命保険会社が販売している「入院したら〇万円」「手術をしたら〇万円」という民間医療保険ではないでしょうか。

しかし医療保険には、民間医療保険だけではなく

- 国民健康保険

- 健康保険

- 船員保険

- 共済組合

などの公的医療保険があります。

まずは、この2つの医療保険の違いについて見てみましょう。

公的医療保険制度と民間医療保険の違い

公的医療保険制度とは、社会保険制度の一つです。

日本には国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)があり、病気や事故にあって高額な医療費がかかったときでも経済的な負担を軽減するために、原則すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入する義務があります。

ココに注意

”国民皆保険”とはいえ、医療費が高額になってしまったときの経済的な負担を全てカバーできるわけではありません。

対して民間医療保険とは、民間の生命保険会社が販売している医療保険です。

民間医療保険に加入義務はありませんが、公的医療保険制度ではカバーできない医療費の負担に備えることができます。

ココがポイント

加えて、加入者一人ひとりの必要な金額・必要な保障内容を選ぶことができ、自由に申込ができるのが大きな特徴です。

公的医療保険と民間の医療保険では、その目的が異なるという点が大きな違いなんですね。

関連ページ:医療保険と生命保険の違いについて|おすすめはどちら?

民間医療保険の主契約と付加できる主な特約

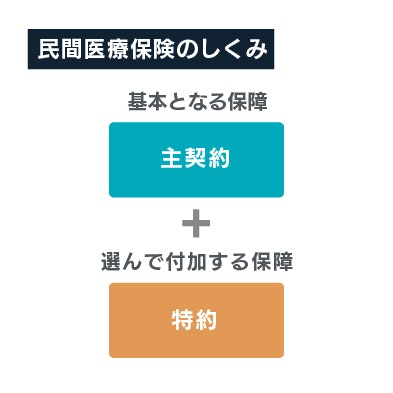

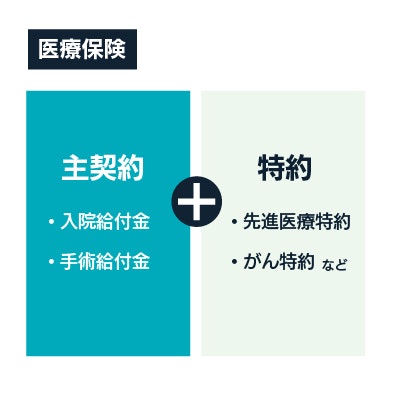

民間医療保険の仕組みは、基本となる保障である「主契約」と、自分が心配なリスクに備えられる「特約」から成り立ちます。

医療保険の主契約(基本となる保障)は?

一般的に医療保険の主契約(基本保障)は、入院と手術に対する次の2つの給付金です。

- 入院給付金

- 手術給付金

医療保険の基本保障① 入院給付金

入院給付金とは

病気やケガで入院したときに受け取ることができる給付金のこと。種類は主に、災害入院給付金や疾病入院給付金。

入院給付金額は、入院した日数に応じて「入院日数×入院1日につきの給付金額」を受け取ることができるのが一般的です。

参考

たとえば、入院給付金額1万円の医療保険に加入していて10日間入院した場合、受け取ることができる給付金は「10日間×1万円」で10万円ということになります。

そのほか、

- 入院日数は関係なく「一時金」として受け取れるもの

- 一時金と入院日数分の給付金を受け取れるもの

などさまざまな形の入院給付金があります。

さらに詳しく

最近では、入院給付金の日額を最低3,000円からにしている保険会社が増えてきています。

ただし、どんな入院でも給付金の支払対象になるかというと、そうではありません。

ココに注意

たとえば、検査目的の入院の場合は、入院給付金の支払い対象外です。

しかし検査入院をした結果、医師が入院による治療が必要と判断した場合には、検査入院までさかのぼって入院給付金の支払対象とされるケースもあります。

医療保険の基本保障② 手術給付金

手術給付金とは

保険会社所定の手術をしたときに受け取ることができる給付金のこと。

実際に手術でかかった費用によって金額が決まるのではなく、手術する身体の場所や手術方法によって入院給付金額に保険商品所定の倍率をかけて給付金を受け取ることができるものが一般的です。

手術給付金の支払い対象となる手術は、保険会社や保険商品によってあらかじめ決められていますが、主に以下の3つに分類されます。

手術給付金の給付範囲の種類

- 公的医療保険対象の手術を保障するタイプ

- 所定の88種類の手術を保障するタイプ

- 上2つの給付範囲を組み合わせたタイプ

ココがポイント

手術給付金の給付範囲は、公的医療保険制度と重なるものが多いのが特徴です。

具体的には、

公的医療保険制度により、医療診療報酬点数表に手術料の算定対象と定められている手術が対象

などとされています。ただし公的医療保険制度と連動していても、手術給付金の支払対象外の手術もありますので、必ず保険会社に確認をしておきましょう。

医療保険の主な特約の種類

では医療保険には、どのような特約を付加できるのでしょうか。主な特約は以下の通りです。

医療保険に付加できる主な特約

- 先進医療特約

- 三大疾病特約

- 女性疾病特約

- がん特約 など

ココがポイント

医療保険では入院・手術のための基本保障に特約を付加することで、自分が気になるリスクに手厚く備えることができます。

しかし、付加できる特約の種類は保険会社や保険商品によって異なるので、注意をしましょう。

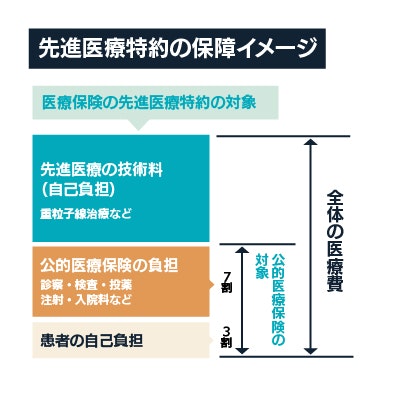

医療保険の特約① 先進医療特約

先進医療特約とは、治療費が数百万円にもなる場合がある高度な医療技術のうち、厚生労働省が定めた特別な医療行為(先進医療)に対して備える特約です。

医療保険の特約② 三大疾病特約

三大疾病特約とは、国内で患者数が多い「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」の三大疾病に備える特約です。

三大疾病特約には三大疾病のいずれかと診断されたのち、

- 保険会社所定の要件を満たしている場合に、一時金が支払われる「一時金特約」

- 入院給付金の給付期間が無期限となる「入院日数無制限特約」

- それ以降の保険料の払込が免除される「保険料払込免除特約」

などのタイプがあります。

関連ページ:医療保険|特約とは?詳しく解説

医療保険の特約③ 女性疾病特約

一般的な医療保険の女性疾病特約は、女性特有の病気で入院・手術をした場合に、上乗せした入院給付金や手術給付金を受け取れるものです。

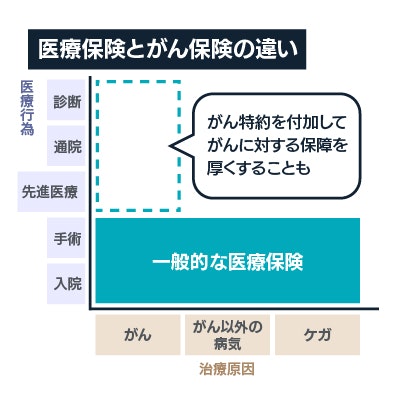

医療保険の特約④ がん特約

がん特約とは、がんと診断された場合に一時金(診断給付金)を受け取ることができたり、がんで入院したときに給付金(がん入院給付金)が受け取れる特約です。

ココがポイント

医療保険にがん特約を付加することで、保障範囲をがんだけに特化したがん保険と比較して、保険料を抑えてがんの治療費や生活費に備えることができるメリットがあります。

関連ページ:がん保険の一時金(診断給付金)はいくら必要?相場を解説

民間医療保険の種類とは?

民間医療保険の種類は、大きく次の3つに分けることができます。

医療保険の種類

- 保障期間(保険期間)別

- 貯蓄性別

- 保障別

医療保険の保障期間別:定期型と終身型

定期型医療保険

定期型医療保険には、保障期間(保険期間)が5年や10年と決まっている「年満了」タイプと、60歳や65歳までと決まっている「歳満了」タイプがあります。

保障期間が短いほど保険料は安くなる傾向にあるため、定期型医療保険は以下のような方におすすめです。

定期型はこんな方におすすめ

- 必要な期間だけ医療保障を手厚くしたい人

また「年満了」タイプの医療保険の場合、保障期間が終了すると保険会社所定の年齢まで契約を自動更新できます。

ココに注意

しかし更新時にはその時の年齢などで保険料が再計算され、保険料が上がってしまうため注意が必要です。

終身型医療保険

終身型医療保険は、保障期間(保険期間)が一生涯続く医療保険です。

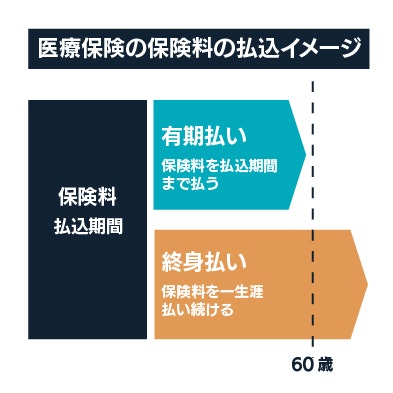

保険料の支払い方法は「終身払タイプ」と「短期払(有期払)タイプ」の2種類があります。

「終身払タイプ」は毎月の保険料を安く抑えることができますが、長生きすればするほど総支払保険料が高くなるのが特徴です。

対して「短期払タイプ」は、毎月支払う保険料は終身払タイプよりも高くなりますが、60歳や65歳、10年や15年など期間を決めて保険料を払い終えてしまうため、老後に保険料支払の不安を残さないという特徴があります。

終身型はこんな方におすすめ

- 医療費に対する不安を一生涯カバーしたい人

定期型と終身型の医療保険はどちらの方が安い?

同じ医療保険を比較した場合、加入時の保険料は保険料が変わらない終身型より、更新のたびに変動する定期型の方が安くなります。

ココに注意

しかし定期型医療保険の更新を繰り返すと、総支払保険料は終身型医療保険より高くなる可能性があります。

医療保険の加入の際には「総額でいくら保険料を支払うのか」を確認しておくといいでしょう。

関連ページ:終身医療保険とはどんな保険?定期型との違いをわかりやすく比較

医療保険の貯蓄性別:掛け捨て型と貯蓄型

医療保険を貯蓄性別で見ると、掛け捨て型と貯蓄型に分けることができます。

2つの違いとは

掛け捨て型は、貯蓄型に比べて保険料を安く抑えることができる分、保障期間満了時や解約時に解約返戻金が戻ってこないのが主流です。

貯蓄型は、お祝い金や保障期間満了時の満期金・解約時の解約返戻金が受け取れたりするタイプです。

なので貯蓄型医療保険に加入している人は、解約返戻金を原資にして新たな医療保険に安く加入できる可能性もあります。

ただし貯蓄型の医療保険は、掛け捨て型と比較して保険料が高くなる傾向にあるため「なるべく安く医療保険に加入したい」という方には、掛け捨て型の医療保険をおすすめします。

関連ページ:貯蓄型・掛け捨て型の医療保険はどっちが人気でおすすめ?その違いとは

医療保険の保障別:ニーズに合った医療保険

民間医療保険は、加入する人のニーズ(希望)に沿って選ぶこともできます。ここでは、

- 女性向け医療保険

- 子供向け医療保険

- 引受基準緩和型医療保険・無選択型医療保険

- がん保険・三大疾病保険(特定疾病保険)

について見ていきましょう。

女性向け医療保険

女性向け医療保険とは

乳がんや子宮がん・子宮筋腫や帝王切開など、女性特有の病気に対する備えに特化した医療保険のことです。

主な保障内容は、女性特有の病気で入院・手術をしたときの入院給付金や手術給付金。

女性に人気のある保険商品のひとつですが、公的医療保険との兼ね合いや通常の医療保険でもカバーできる範囲の保障も多いことから、通常の医療保険にプラスアルファで加入を検討する人が多いようです。

関連ページ:女性保険のメリットとは?年代別の必要性やおすすめな選び方を紹介

子供向け医療保険

子供向け医療保険といっても、通常大人が加入する医療保険の保障内容とほとんど差はありませんが、中には

- 将来の教育費の積み立て保障

- 他人のものを壊してしまった場合やケガをさせてしまったときの補償(賠償責任補償)

とセットになっている保険商品もあります。

子供の医療費については「医療費助成制度などの公的な保障があるから、医療保険はいらない」と考えている方もいるかもしれません。

しかしもしも子供が病気や怪我で入院をする場合、親が付き添いのために仕事を休まなければいけないこともあります。

医療保険はそういった場合の”休業補償”としても活用できることから、子供のために加入を検討してみてもいいかもしれませんね。

関連ページ:子供は医療保険にいつから入るべき?加入率・メリットから見る必要性

引受基準緩和型医療保険・無選択型医療保険

通常、民間医療保険に加入するためには、加入時に健康告知や診査が必要になります。

健康状態によっては保険会社から加入を断られる場合もあるため、その際におすすめなのが引受基準緩和型医療保険や無選択型医療保険です。

引受基準緩和型医療保険とは

加入時の告知を簡単にし、告知項目を限定することで持病や健康に不安がある人でも加入しやすい医療保険。

ただし引受基準緩和型医療保険は、通常の医療保険と比較して保険料が割高なのが特徴のひとつです。

また、加入から1年は保障内容が半分になる「免責期間」があるなど、注意すべきポイントもあります。

無選択型医療保険とは

原則として告知や診査が不要で、保険料が割高なかわりに誰でも加入することができる医療保険。

ただし保険会社によっては、加入できる年齢の範囲が決まっているものもありますので注意をしましょう。

引受基準緩和型医療保険・無選択型医療保険ともに「加入しやすい」という点ではメリットがありますが、しっかりと告知をすれば通常の医療保険にも加入できる場合もあります。

ココがポイント

まずは、通常の医療保険に加入できるかどうか確認してみましょう。

関連ページ:40代・女性が入る平均的な医療保険とは?おすすめの選び方も紹介

がん保険・三大疾病保険(特定疾病保険)

がん保険や三大疾病保険(特定疾病保険)は、がんや三大疾病にかかった場合の保障が、主契約として用意されているニーズ特化型の医療保険です。

これら特定の疾病に対して、入院給付金・通院給付金・一時金などの給付金が支払われます。

2つの違いとは

がん保険は、がんに特化した医療保険。

三大疾病保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病に特化した医療保険です。

もちろん、医療保険の主契約に「がん特約」や「三大疾病特約」などを付加して、がんや三大疾病に備える方法もあります。しかし、

- がんや三大疾病の治療費は、通常の病気と比較して高額になるケースが多い

- がんの罹患数は年々増加している

ことから、これらの疾病に対して手厚い保障を備えたいというニーズが高まり、がん保険や三大疾病保険(特定疾病保険)が誕生しました。

関連ページ:医療保険とは?公的医療保険制度との仕組みの違いをわかりやすく解説

医療保険が必要な理由とは?

冒頭で「民間医療保険には公的医療保険とは違った目的がある」とお伝えしましたが、そもそも民間医療保険は本当に必要なのでしょうか?

「医療保険はいらない?」と迷っている人に、ここでは

- 公的医療保険制度の保障範囲

- 民間医療保険の加入率

についてわかりやすく紹介していきます。

公的医療保険制度の保障範囲

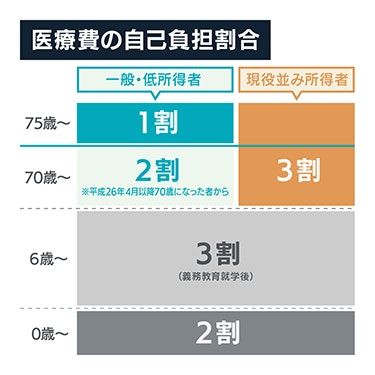

公的医療保険制度において私たちが負担する医療費は、現役で働く世代であれば勤め先の健康保険に加入しているため、自己負担額は実際にかかる医療費の3割で済みます。

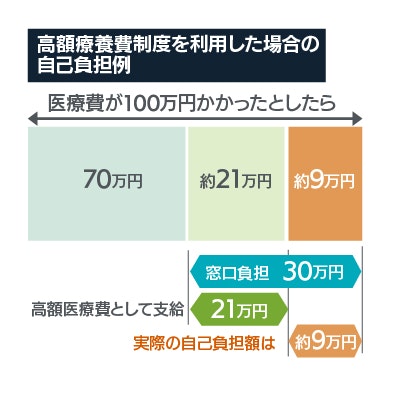

3割負担の方で、仮に医療費が100万円などと高額になった場合でも、一般的な収入(年収約370万~770万円)であれば高額療養費制度を利用することが可能です。

すると医療費の自己負担額は、9万円ほどになります。

そして、会社員の人であれば業務以外での病気やケガで会社を一定期間休むことになった場合、傷病手当金制度を利用することが可能です。

いくら貰える?

要件を満たせば、1年6ヵ月にわたり収入の2/3(直近の12カ月の標準報酬月額の平均)が健康保険より支給されます。

そのほか、会社員などの健康保険加入者である女性が出産のために会社を休み、給与の支払が受けられなかった場合には、健康保険から出産手当金が支給されます。

いくら貰える?

出産日の42日前(多胎妊娠の場合98日前)から出産の翌日以降56日目までの範囲内で、標準報酬日額の3分の2の金額に欠勤日数を乗じた金額が支給額です。

これとは別に、雇用保険の加入者である父親・母親が育児休業を取得し、給与の支払が受けられなかった場合には、国から育児休業給付金を受け取れます。この給付金は非課税で、受給中の社会保険料も免除されます。

ココに注意

育児休業給付金は原則、育児休業終了後に職場復帰することを前提とした制度です。育児休業取得時点で退職予定である場合は、支給対象とはなりませんので注意が必要です。

育児休業給付金を受け取れる期間は、産後休業期間(産後8週間以内)の終了後その翌日〜子どもが1歳となる前日まで。

ただし一定の要件を満たせば、最大子どもが2歳になるまで延長することが可能です。

いくら貰える?

育児休業給付金額は、育児休業開始から180日までは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%相当額。

育児休業開始から181日以降は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の50%相当額となります。

しかし賃金月額及び支給額には、一定の上限・下限が規定されています。

さらに、介護や看護が必要になった人向けの国の制度として、公的介護保険制度があります。

40歳以上の人を被保険者として、介護保険料を納めます。介護が必要との認定を受ければ、介護を受ける人の状態に応じて、自宅や施設で訪問介護や訪問看護・通所や入所の各種介護サービスを受けることができます。ただし、費用の一部(原則1割)は負担する必要があります。

関連ページ:医療保険と介護保険は併用できる?2つの違いと訪問介護での優先順位

このように万が一、病気やケガで医療費や生活費の負担が重くなってしまうことがあっても、公的医療保険制度によって一定の範囲は保障されます。

しかし、公的医療保険制度だけではカバーできない医療費以外の実費※をカバーするには、民間の医療保険への加入が必要です。

※入院時の食費・差額ベッド代・家族の見舞い交通費・自宅療養中の生活費など。

実際、入院にいくらかかる?自己負担額の具体例

では、実際に病気やケガで入院した場合、いくらくらいお金がかかるのでしょうか?

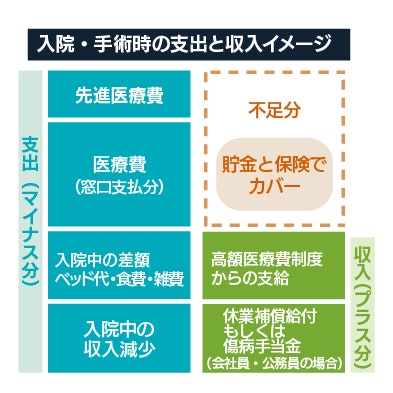

入院中はマイナス分(支出)として、入院にかかる費用・入院中に働けないことによる給与の減少分などが挙げられます。

対してプラス分(収入)は、高額療養費制度で戻ってくるお金・休業補償給付や傷病手当金として受け取れるお金(会社員の場合)です。

たとえば以下のような方が1ヶ月間入院して、医療費が100万円だった場合の自己負担額を見ていきましょう。

年齢 | 35歳 |

職業 | 会社員 |

年収 | 約370万~770万円 |

医療費は自己負担する上限額が決まっている

まず窓口で支払う医療費は、3割の30万円となります(3割負担)。

ココがポイント

さらに「高額療養費制度」を利用して、ひと月の医療費の上限額を超えた分が戻ってきます。

69歳以下で、年収約370万~770万円の方のひと月の医療費の自己負担上限額は、8万7,430円※です。

※8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%=8万7,430円

なので窓口で30万円を支払ったとしても、後に差額の21万2,570円が戻ってきます。

そのためこの方の場合、最終的な医療費の自己負担額は8万7,430円ですが、入院中には医療費以外にもお金がかかります。

入院中にかかる医療費以外の費用とは

入院中には、医療費と合わせて以下のような費用がかかります。

入院中にかかる費用

- 差額ベッド代

- 食事代

- 先進医療費

- 生活費

- お見舞いにかかる費用 など

またこれらの費用は公的医療保険制度でカバーされませんので、全額自己負担となります。

差額ベッド代の平均自己負担額は?

厚生労働省のデータによると、1日あたりの差額ベッド代の平均は以下のとおりです。

1人部屋 | 7,837円 |

2人部屋 | 3,119円 |

3人部屋 | 2,798円 |

4人部屋 | 2,440円 |

平均 | 6,188円 |

※出典:厚生労働省 平成30年11月「中央社会保険医療協議会・総会(第401回)主な選定療養に係る報告状況」

1か月入院した場合の差額ベッド代は「6,188円(平均)×30日=18万5,640円」となります。

食事代の平均自己負担額は?

入院中の食事代については、健康保険の入院時食事療養費制度の標準負担額が定められていることから、全国一律で決まっています。1食につき460円※となっています。

※住民税非課税世帯の方は210円、さらに過去1年間の入院日数が90日超は160円、所得が一定基準に満たない70歳以上は100円。

たとえば、一般の方が1か月入院した場合の食事代は「460円×3食×30日=4万1,400円」です。

結論:1ヶ月入院すると平均いくら自己負担する?

前述した方を例に、1ヶ月分の医療費・差額ベッド代・食事代を全て合わせると、自己負担額の合計は下記のとおりです。

医療費 | 8万7,430円 |

差額ベッド代 | 18万5,640円 |

食事代 | 4万1,400円 |

1か月あたりの | 31万4,470円 |

1日あたりの自己負担額は、約1万482円となります。なお上記のほかに、

- 先進医療費

- 入院中の生活費

- 家族などがお見舞いに来る交通費、外食費

などの出費があることも覚えておきましょう。この点、民間の医療保険に加入していれば入院・手術の際に給付金が受け取れるので、自己負担額はグッと少なくなります。

関連ページ:医療保険とは?公的医療保険制度との仕組みの違いをわかりやすく解説

関連ページ:高齢者に民間の医療保険はいらない?何歳まで必要?公的医療保険制度でまかなえる金額などを解説

民間医療保険の加入率は?

では現在、民間の医療保険に加入している人はどれくらいいるのでしょうか?

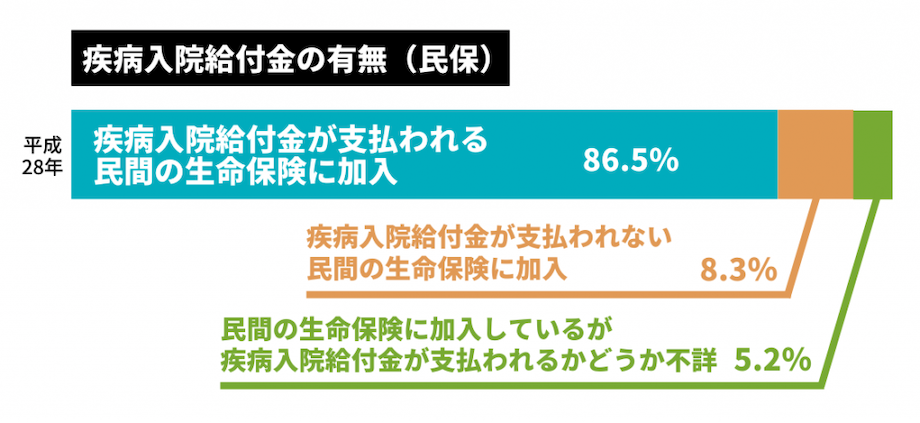

生命保険文化センターの調査によると、民間の生命保険会社や郵便局・共済等が取り扱う生命保険のうち、72.1%が疾病入院給付金が支払われる生命保険に加入しています。

疾病入院給付金とは

病気で入院する際に、受け取れる給付金のこと。

対象を民間の生命保険および個人年金保険加入者に限定すると、その加入率は86.5%と多くの人が加入していることがわかります。

※出典:生命保険文化センター「平成28年度生活保障に関する調査」

また生命保険協会の調査によれば、個人保険の種類別新契約件数(平成30年度)において、医療保険の新契約件数は最も多い345万件と、全体の約22.1%を占めています。

個人保険の種類別保有契約件数(平成30年度)でも、医療保険は3,850万件と、全体の約21.2%を占めています。

※出典:生命保険協会「生命保険の動向(2019年度版)」

これらのデータから、医療保険は他の保険よりも人気が高いことがわかりますね。

また、生命保険文化センターによれば、平成25年以降に民間生命保険に加入した人の目的は「医療費や入院費のため」と回答した人が1番多く、57.1%。生命保険の本来の目的である「万一のときの家族の生活保障のため」が2位で49.5%です。

※出典:生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」

このようにニーズが高い医療保険ですが、国内には40社以上の保険会社があります。

その中から自分にぴったりの医療保険を選ぶにはどうすればいいのか、おすすめの選び方について紹介したいと思います。

医療保険のおすすめな選び方

医療保険を選ぶとき、覚えておきたいチェックポイントは次の5つです。

医療保険を選ぶ時のポイント

- 入院日額を決める

- 1入院の限度日数を決める

- 手術給付金のタイプを決める

- どの特約を付加するか決める

- 保障期間と保険料の払込期間を決める

まず、あなたの公的医療保険でどこまで病気やケガの際のカバーができるかを考え、不足する部分を入院給付金日額で設定します。

そして、1回の入院で受け取ることができる入院日額を設定します。

参考

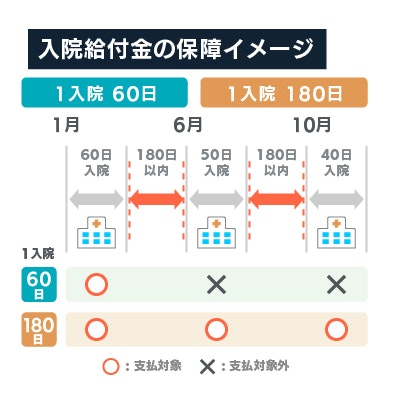

30日型・60日型・120日型・360日型などがありますが、長期入院をカバーしたい希望がある人は入院日数が多いタイプを選ぶといいでしょう。

ただし、同じ病気で再入院した場合には、前回の入院と合わせて「1回の入院」として扱われる180日ルールもありますので、事前に保険会社に確認しておくことをおすすめします。

手術給付金のタイプについては、

- 手術の種類に関係なく、入院給付金の一定倍率受け取ることができるタイプ

- 手術の種類に応じて、入院給付金の10倍・20倍・40倍と受け取る金額が変わるタイプ

があります。そして、女性疾病特約やがん特約など、あなたにどういった保障が必要かで特約を選びましょう。

最後に、保障期間定期型にするか終身型にするか決めます。そして、保険料の払込期間や払込方法を決めていけば、あなたにぴったりの医療保険を選ぶことができるでしょう。

就業不能保険と合わせた加入もおすすめ

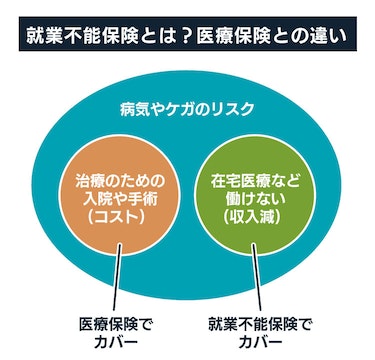

医療保険は、病気やケガによる入院・手術などにかかる急な出費に備えるための保険。

それに対して就業不能保険は、病気やケガで働けなくなり、収入が減少するときに備える保険です。

就業不能保険とは

保険約款に予め定めた原因(入院など)により就業不能の状態となった場合に、給料の代わりに毎月給付金が受け取れる保険。

医療保険と就業不能保険のどちらにも加入すると、公的医療保険制度の保障対象外である短期的な出費は医療保険でカバーでき、病気やケガなどにより長期的に働けなくなった場合の逸失収入のリスクは、就業不能保険でカバーできます。

病気やケガになった際に、

- 受け取れる手当てが少ない自営業者の方

- 生活費が心配な方

- 収入が大きく減少しそうな方

は、医療保険と就業不能保険の組み合わせをおすすめします。

関連ページ:医療保険とは?公的医療保険制度との仕組みの違いをわかりやすく解説

近年の医療事情と医療保険の傾向

民間の医療保険は2001年に自由化されて以来、この20年で医療技術の進歩や国の政策・社会環境の変化などにより、大きく変わってきました。現在の主流は、終身型と掛け捨て型を組み合わせた医療保険です。

また近年は医療技術の進歩により入院日数が短期化しているため、入院給付金も

- 入院初日から支払われるタイプ

- 1回の入院の支給限度日数を60日で設定するタイプ

- 一時金で対応するタイプ

が多くなってきています。

最近では、健康増進への支援やインセンティブ(健康になったら保険料を割り引く)などがあります。ほかにも、

- 保険会社の担当部署に24時間電話で相談可能

- 治療に関する専門医からのセカンドオピニオンを受けられる

- 専門医の紹介状発行サービスあり

などといった、各種付帯サービスが充実してきている傾向にあります。

関連ページ:医療保険はいらない?入らないで後悔する前に確認しておきたい実際の加入率や必要性

まとめ

医療保険には「公的医療保険」と保険会社が販売する「民間医療保険」があり、公的医療保険ではカバーできない部分を補う目的で、民間の医療保険を検討するのがおすすめです。

以下にこの記事のポイントをまとめてみました。

- 医療保険には公的医療保険と民間の医療保険がある

- 医療保険の基本保障は入院給付金と手術給付金がある

- 医療保険に付加できる特約には先進医療特約や三大疾病特約・女性疾病特約・がん特約などがある

- 医療保険の種類は、保障期間別・貯蓄性別・保障別に分けることができる

- 民間の医療保険は公的医療保険ではカバーできない医療費負担を補う目的がある

- おすすめの選び方は、入院給付金額→入院日数→手術タイプ→特約→保障期間と払込期間を順番に選ぶことがおすすめ

これから医療保険への加入を検討している人は、上記のポイントを抑えておくといいでしょう。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)