知りたい!年の差婚夫婦のリアルなライフプラン!支出に備える方法とは?

年齢差の大きい有名人同士の結婚がニュースで話題になることがあります。こういったいわゆる年の差婚は一般人同士の結婚でももはや珍しいものではありません。

ではもし夫婦の年齢差が大きい場合、お金の支出が大きなライフイベントにどのような影響が出るのでしょうか。この記事では夫婦に起こりうるライフイベントや、それらに備える方法についてわかりやすく解説していきます。

日本における年の差婚の実態とは?

はじめに、現代の日本における結婚と年の差婚の実態についてみていきましょう。

厚生労働省が行った人口動態調査によると、2022年の総婚姻件数は50万4,930組でした。なお、結婚時の平均年齢は夫が33.7歳で妻が31.7歳でした。

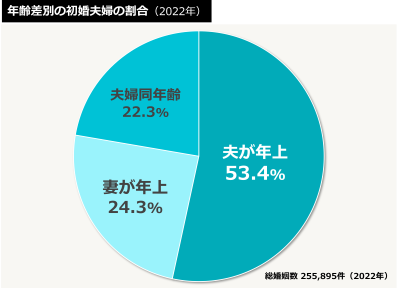

そのうち、初婚夫婦の結婚時の年齢差をみてみると、夫が年上である夫婦の割合が5割以上と最も大きくなりました。次いで妻が年上、そして夫婦同年齢という順です。夫が年上・妻が年上の夫婦の割合を合計すると、2022年に結婚した約26万組の夫婦の8割近くが夫・妻いずれかが年上だったということがわかります。

夫もしくは妻が1歳年上の夫婦が最多

では、具体的に何歳差で結婚している夫婦が多いのでしょうか。

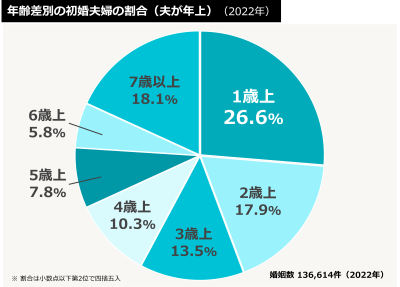

夫が年上で結婚した夫婦の総婚姻数は約13万7,000件でしたが、具体的な年齢差でみると夫が1歳年上の割合が最も大きくなりました。次いで割合として大きいのは7歳以上年上です。

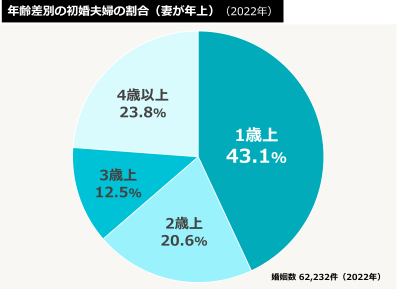

次に、妻が年上で結婚した夫婦は、総婚姻数約6万2,000件に対し妻が1歳年上が割合として最も大きく、次いで大きいのは4歳以上年上という結果となりました。

年の差結婚夫婦の内訳は、夫・妻ともに1歳差が最も大きい結果となりましたが、年齢差7歳以上など、比較的より大きな年齢差の夫婦も誕生していることがわかります。

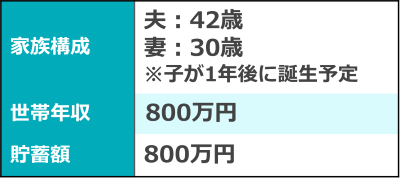

夫42歳・妻30歳の年の差夫婦のライフイベント

それでは大きな年の差婚夫婦は、ライフイベントにかかわる支出にどう向き合っていくのがよいのでしょうか。

まず、結婚当時に夫が42歳、妻が30歳という夫が妻より12歳年上の年の差夫婦の場合を考えていきます。同時に家族構成や年収・貯蓄額を以下のように設定し、シミュレーションします。

なお、厚生労働省が発表した令和4年簡易生命表に基づき、現在42歳である夫は82歳、30歳の妻は87歳を寿命とします。

平均余命とは

ある年齢の人が平均であと何年生きられるかをあらわします。なお0歳における平均余命のことを平均寿命といいます。

※参考:厚生労働省「令和4年 簡易生命表(男)」,「令和4年 簡易生命表(女)」

(1)夫が会社員・妻が専業主婦の場合

はじめに妻が専業主婦であるケースを見ていきましょう。

ライフイベント①:住宅購入

結婚した後に訪れる大きなライフイベントのひとつが住宅購入です。もし首都圏で新築戸建てを購入する場合、その価格は4,568万円(2023年9月時点)です。頭金を500万円用意し、フラット35(2023年11月時点での金利:1.908%)で4,068万円の住宅ローンを組むと、30年ローンで毎月の返済額が14万9,000円円となります。

なお、結婚と同時に住宅を購入した場合、ローン完済時の年齢は夫が72歳、妻が60歳です。よってローン完済年齢を夫の退職年齢に合わせて一部繰り上げ返済をするのがよいでしょう。

ライフイベント②:子育て

夫43歳、妻31歳のときに子が誕生すると、夫61歳、妻49歳のときに子が18歳で高校を卒業し、夫65歳、妻53歳のときに子が22歳となり、社会人として独立することになります。

よって、特に教育費の負担が重くなる期間は、子が大学に進学する夫61歳(妻49歳)から夫65歳(妻53歳)の4年間と想定できるため、夫の年収が減少していくことを見据え、50代でできる限り学費を貯蓄するよう心がけましょう。

また、子の誕生と同時に早めに学資保険に加入し、学費に備えることも積極的に検討するのがよいでしょう。

関連記事:学資保険(こども保険)はいつからいつまで加入可能?早めの加入がおすすめな理由

ライフイベント③:老後の生活

夫婦の老後の生活資金について、結婚時の夫の年齢が42歳であることを考えると、退職までの23年間で退職後の生活資金を貯蓄する必要があります。

なお貯金800万円のうち住宅購入時の頭金として500万円を使っているため、夫の年収が50代中盤から減少していくことを考えると、すぐにでも退職後の生活資金の準備に入らなければなりません。

しかし、住宅を購入したばかりで、子の教育資金も準備をしなければならないことから、退職後の生活資金を貯めるのはなかなか難しいと考えられます。そこで、夫の退職まで23年あることを考慮しつみたてNISAやiDeCo(イデコ)の活用を検討するのがよいでしょう。

ライフイベント④:介護

夫婦の親が30歳年上と仮定すると、夫65歳・妻53歳時の夫の親は95歳、妻の親は83歳となるため、夫の退職時にはすでに親の介護が必要な可能性があります。

また、妻が60歳のときに夫は70歳を超えていますので、夫の介護も必要となる可能性があります。年齢的に一番若い妻が、夫の両親や夫の介護をすることになるかもしれません。

そこでまず介護の負担を軽くするために、夫の退職に合わせ住宅のバリアフリー改修をするのがよいでしょう。

また、費用面から介護の負担を軽くするために、介護・認知症保険への加入も検討しましょう。特定の介護状態や認知症の症状になった時に給付金を受け取ることができるため、介護費用の心強い備えとなります。

関連記事:介護・認知症保険の必要性

ライフイベント⑤:死亡(相続)

夫は82歳、妻は87歳で亡くなるため、まず葬儀費用をあらかじめ確保しておくことが重要です。また、夫が82歳で死亡した際、妻は少なくとも6年分の生活費を準備しておく必要があります。

なお、遺産や生命保険の死亡保険金を受け取った場合は相続の準備もしておかなければなりません。死亡保険金については契約の種類によってかかる税金の種類が異なり、税金額に大きな影響を及ぼします。

もし相続について不安がある場合は、専門家に相談できるサービスを利用することもおすすめです。

関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?税金がかからない場合もある?損をしない生命保険の契約形態とは?

まとめ

今回は収入が夫のみの世帯であるため、主に夫の年齢に応じた支出をすることになります。

夫が43歳のときに子が生まれた場合、夫の退職時期と子の独立時期がほぼ同じになりますので、人生三大支出である住宅ローンの返済、教育資金の準備(教育費支出)そして退職後の生活資金の準備が重なります。

このような状況のなかで、万が一に備え入院・手術や死亡が保障される生命保険や医療保険およびがん保険の加入も考えなければなりません。それと同時に、退職後の生活資金の準備にも気を配る必要がありますので、家計のバランスを考えながら検討する必要があります。

(2)夫婦ともに会社員の場合

次に同じ12歳差の夫婦で、夫・妻がともに会社員のケースでライフイベントのシミュレーションを行います。

ライフイベント①:住宅購入

基本的には妻が専業主婦の場合と同様ですが、頭金500万円を用意したうえで、フラット35(2023年11月時点での金利:1.908%)で4,568万円の住宅ローンを組むと、30年返済の場合の毎月の返済額は14万9,000円です。よってローン完済時の年齢は夫が72歳、妻が60歳です。退職までに住宅ローンを完済したい場合は一部繰り上げ返済を行うのがよいでしょう。

夫婦共働きの場合、住宅ローンを合同で組むことも選択肢として考えられます。ただしその場合には、住宅の持分が夫婦で半分ずつになりますので、離婚や相続の際に影響があります。

なお、夫婦ともに住宅ローン控除の適用を受けることができますので、所得税(住民税)の税負担を減らすことができます。

ライフイベント②:子育て

夫が43歳、妻が31歳のときに子が誕生すると、夫61歳、妻49歳のときに子が18歳で高校を卒業し、夫65歳、妻53歳のときに子が22歳で社会人として独立します。

よって、特に教育費の負担が重くなる期間は、子が大学に進学する夫が61歳から65歳(妻49歳から53歳)までの4年間と考えられます。

なお夫婦共働きの場合、61歳の夫の年収はおそらくピークから減少傾向ですが、49歳の妻の年収は反対にピークと考えらえます。そこで、50代の時にできる限り教育費を貯蓄するとよいでしょう。

また、子の誕生と同時に年下の妻名義で学資保険へ加入することも検討しましょう。年齢が若い人が契約者となることで、保険料をおさえることができますが、出産後も会社員を続け一定の収入を維持することが前提となりますので注意も必要です。

関連記事:学資保険の必要性

ライフイベント③:老後の生活

一般的には子が独立してから退職までの期間で退職後の生活資金を貯めますが、夫は結婚時の年齢が42歳ですので、住宅ローンの返済および教育費の支出がほぼ同時期となります。

一方で、結婚当時に30歳である妻は退職まで35年あり、夫が退職してもある程度のまとまった収入を得ることができるため、妻の収入を退職後の生活資金として貯金するのも選択肢のひとつです。

また、老後の生活資金形成のために、2024年1月よりさらに投資枠が拡大するつみたてNISAやiDeCo(イデコ)への加入を積極的に検討しましょう。なお、個人年金保険や、近年の円安の影響で注目を集める変額保険や外貨建て保険への加入も資産形成の方法として有効です。

関連記事:老後資金はいくら必要?iDeCo・NISA ・ 変額保険で貯めた場合をシミュレーション

ライフイベント④:介護

夫婦の退職時には、それぞれの両親が介護を必要とするかもしれません。また、妻が65歳で退職したときの夫の年齢は77歳であるため、夫も何らかの介護を必要とする可能性があります。

一戸建て住宅の場合、積み立てた修繕費でバリアフリー改修を行うなど、老後の生活に支障をきたさないようリフォームを検討しておくといいでしょう。

また、費用面から介護の負担を軽くするために、夫婦が若いうちに介護・認知症保険へ加入しておくことも有効です。

ライフイベント⑤:死亡(相続)

死亡時には葬儀費用や相続の準備も必要ですが、共働きの場合、夫婦ともにある程度の資産がある可能性もありますので、健康なうちにお互いの資産を把握しておく必要があります。

また、生命保険の死亡保険金を受け取った場合は、相続にかかわる税金の準備もしておかなければなりません。契約の種類によって死亡保険金にかかる税金の種類は異なりますが、控除額が大きいため、一般的には配偶者に対し相続税はかからないと考えていいでしょう。

よっておもに対策をしなければならないのは、子への相続にかかる税金です。。有効な方法としては、生命保険の契約形態の見直しや、子への住宅資金贈与の活用などが考えられます。

なお相続にかかわる税金は複雑なので、相続の専門家に相談できるサービスを利用することもおすすめです。

まとめ

この夫婦の場合、ともに収入がありますので、住宅ローンや保険の加入などで税金の負担を軽減できます。また、夫の収入は生活費等にあて、妻の収入は貯蓄に回すなど、お金の管理がしやすい世帯であるともいえます。夫が退職してからも妻には12年間給与収入があるため、年金収入のみの世帯と比べ、収入の変化にも対応しやすいでしょう。

保険については、妻の出産時にいくつかの保険加入を検討する場合、妻もしくは夫が会社員を継続できるかといった夫婦の今後のキャリアも同時に考えるのがよいでしょう。夫婦どちらかの収入が一時的にでも減る可能性があれば、保険料控除を受けられなくなります。

関連記事:生命保険料控除でいくら戻る?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート】

また、夫の退職と子の独立が同時期ですので、どのような保険が必要か考えることも重要です。退職後の生活資金も想定し、生命保険のなかでも貯蓄性の高い終身保険や個人年金保険を検討するのがよいでしょう。

ただ一方で保険については、保険に入る目的を見失わないよう注意しなければなりません。そもそも保険加入の目的は、ケガや病気、死亡等に対する保障を得るためです。よって、保険の保障機能と貯蓄機能を混同してしまうと判断が難しくなります。まずは最低限必要な保障を考えるようにしましょう。

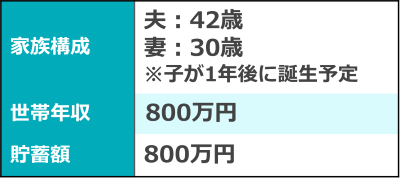

夫30歳・妻42歳の年の差夫婦のライフイベント

次に、結婚当時に夫が30歳、妻が42歳の、妻が夫より12歳年上の年の差夫婦のライフイベントを考えてみます。家族構成や年収・貯蓄額を以下のように設定し、シミュレーションします。

夫婦の寿命もあらかじめ計算しておきます。簡易生命表に基づき、夫は81歳、妻は88歳を寿命として考えます。

(1)夫が会社員、妻が専業主婦の場合

まず、夫が会社員、妻が専業主婦であるケースを見ていきましょう。

ライフイベント①:住宅購入

夫が30歳のときに住宅を購入すると、35年ローンを組んでも退職前に完済することができます。

首都圏に4,568万円の一戸建てを購入すると仮定して、頭金500万円で4,068万円の住宅ローンをフラット35(2023年11月時点での金利:1.908%)で組むと、35年ローンで毎月の返済額が13万3,000円となります。

夫が30歳時点で年収が800万円あり、今後も年収が上昇すると想定すると、安定して住宅ローンを返済していけるでしょう。

ライフイベント②:子育て

夫が31歳のときに子が誕生すると、夫が49歳の時に子が高校を卒業し、夫が53歳の時には大学を卒業します。子が独立してから退職までに12年間ありますので、この期間に退職後の生活資金を準備することができます。

安定して一定の収入が得られていることが前提ですが、子育て時期は教育費と住宅ローンの返済を重視し、それらが落ち着いてから退職後の生活資金を準備することができます。

ただ、子育て期間中に退職後の生活資金を全く準備せずにいると、収入が減少したときの家計負担が大きくなりますので、可能であれば準備をしておきましょう。

ライフイベント③:老後の生活

65歳で妻への年金支給が開始するとき、夫は53歳です。専業主婦の年金は第3号被保険者として会社員である夫が保険料を支払っていますので、20歳から60歳までの40年間で保険料の未納がなければ約78万円(年間)受け取ることができます。

さらに妻が70歳のとき、夫は58歳です。夫の年収はピーク時より減少しているかもしれませんが、給与収入がある状況です。そのため、妻は年金の繰下げ受給も検討するとよいでしょう。

繰下げ受給とは

年金受給の開始年齢を、66歳以降75歳までの間に後ろ倒しに変更することができる制度です。増額率は1か月あたり0.7%です。

年金の繰り下げ受給によって、妻の年金額を42%(0.7%×5年×12ヶ月)増やすことができます。なお、増額された年金は一生涯適用されます。

ライフイベント④:介護

妻が70歳のとき、夫は58歳です。このころには夫婦の親の介護がそろそろ気になると同時に、妻も健康面で不安が出てくる時期といえます。出来る限り介護費用にまわせる資金を貯めておき、準備しておくといいでしょう。

また、介護・認知症保険への加入も介護への備えとして有効です。ぜひ夫婦が若いうちから検討しましょう。

ライフイベント⑤:死亡(相続)

この夫婦の場合、妻の方が早く亡くなる可能性があります。働き盛りの夫にとっては相続の話は早いと感じるでしょう。ただ、相続や贈与については早く考えておくほど選択肢が広がるため、妻が65歳になったときを節目として夫婦で話し合うといいでしょう。

まとめ

夫の30歳の年収が800万円であり、これから65歳の退職まで35年あることから、支出の仕方次第ではありますが、お金については比較的余裕があるといえます。早くから退職後の生活資金を準備することも可能で、将来を見据えたバランスの良い支出ができるでしょう。

生命保険に加入する場合は、死亡保障は夫を中心に加入するのがよいでしょう。その場合、夫の年齢が若いため、保険料の負担を抑えることも可能です。必要に応じ医療保険やがん保険で、病気やケガの入院・手術およびがんに備えるといいでしょう。

また、妻は女性特有の病気やがんが心配になる年齢です。女性医療保険の検討もしておくのがよいでしょう。

関連記事:40代・女性が入る平均的な医療保険とは?おすすめの選び方も紹介

(2)夫婦ともに会社員の場合

次に同じ夫婦で、夫・妻がともに会社員であるケースのライフイベントをシミュレーションしましょう。

ライフイベント①:住宅購入

住宅ローンを夫婦が借入額の半分ずつ利用すると、35年返済とした場合、完済時の妻の年齢は77歳です。夫婦ともに借り入れを行えば、ともに住宅ローン控除を利用できますので、控除額を最大限活用できる可能性が高くなります。

また団体信用生命保険(団信)の保険料は同年齢であれば男性の方が高くなりますが、12歳の差があると男性の方が安くなる可能性があります。そのため、住宅ローンを夫のみもしくは夫婦で組むか検討する必要があります。

団体信用生命保険とは

住宅ローンの借主が亡くなった場合ローンの残債が0円になるため、残された家族のローン返済義務がなくなる保険のことです。金融機関でローンを組む際は加入が必須となる場合があります。

関連記事:団信とは?団体信用生命保険の仕組みや加入する際の注意点を解説

ライフイベント②:育児

子が18歳で高校を卒業する際には、夫が48歳、妻が60歳です。また子が22歳で大学を卒業する際には、夫は52歳、妻は64歳です。よって子の教育費が最もかかる大学在学中に夫の年収がピークを迎える可能性がありますので、夫の収入は教育費として使い、妻の収入は貯蓄に回すという役割分担が考えられます。

もし学資保険で教育費を準備する場合、妻が契約者であれば保険料は若干安くなります。妻の加入も前提に検討してみましょう。

ライフイベント③ 老後の生活

夫婦ともに厚生年金保険に加入していれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を二人とも受け取ることができますので、退職後に必要な生活資金を貯めやすいといえます。

妻が退職後の生活を徐々に意識し始める年齢ですので、妻主導で住宅ローンの返済、教育費および退職後の生活資金について夫婦で考えられる状況ともいえます。

ライフイベント④:介護

子が独立するときに夫は52歳、妻は64歳で、夫婦の親の介護も心配になる時期です。子育てが終わるや否や、親の介護がはじまる可能性があり、夫が退職するころには妻の健康面も心配しなければならないかもしれません。介護にかかる費用を介護・認知症保険等で準備しておくといいでしょう。

ライフイベント⑤:死亡(相続)

この夫婦は妻が先に亡くなる可能性があります。妻や夫が65歳になったタイミングなど、年齢的な節目で相続について話し合っておいた方がいいでしょう。

まとめ

夫婦ともに会社員として収入がある場合、二人とも老齢厚生年金の支給がありますので、専業主婦(主夫)の世帯よりも、家計への負担は軽くなります。

保険については夫婦ともに生命保険に加入することで死亡に備えましょう。また医療保険やがん保険で病気やケガの入院・手術およびがんに備えることも検討するといいでしょう。年上の妻は女性医療保険の加入も必ず検討しましょう。

なお夫婦ともに健康保険の傷病手当金や障害年金の障害厚生年金を受給できますので、保障と保険料とのバランスを考えた上で保障金額を決めるのがよいでしょう。

年の差婚夫婦は年上が主導でライフイベントへ備えよう

年の差夫婦の場合、年上の人が先に将来を意識し始めますので、年上の人が家計を主導すれば、年下の人の収入を効果的に活用できる可能性があります。

なお、年の差による価値観の違いも、ライフプランや家計の状況を随時共有することで、すり合わせていくのがよいでしょう。

また、お金や保険の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することで、プロの客観的な視点から、夫婦で世帯の状況を共有しライフイベントに対する備え方を考えることができます。困ったときはぜひお金や保険のプロに頼りましょう!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)