高額療養費制度は医療費がいくら以上から使える?自己負担額の引き上げ決定で今後どうなる?さらに医療費の負担を軽くする制度も紹介!

公的医療保険では、医療費の自己負担割合があらかじめ設定されています。もし1か月あたりの医療費が高額になった場合でも、高額療養費制度を活用すればその負担をさらに軽減することが可能です。

では、高額療養費制度とは一体どのような制度なのでしょうか。また、この制度は医療費がいくら以上であれば利用できるのでしょうか。この記事では高額療養費制度の概要や申請方法について詳しく解説します。

この記事のポイント

- 高額療養費制度とは一定の自己負担限度額を超えた医療費が発生した場合に、超過分を払い戻す仕組み。具体的な限度額は年齢や所得によって異なる。

- 高額療養費制度の1か月あたりの自己負担限度額は所得区分と年齢(70歳未満と70歳以上)に応じ設定されている。70歳未満である場合、標準的な所得であれば約8万円が自己負担限度額の目安となる。

- 高額療養費制度を利用するには加入している健康保険に対して限度額適用認定証の申請が必要となる。ただしマイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は自動的に限度額が適用されるため限度額適用認定書の事前申請および準備も不要。

払いすぎた医療費が戻ってくる高額療養費制度とは?

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、1か月(1日から月末まで)に自己負担した医療費が高額になった場合、一定額を超えた分が払い戻される公的な制度です。

現在、日本の公的医療保険制度では、病院窓口での自己負担は原則3割です。負担分がもとから少なく抑えられているとはいえ、入院・手術となると治療費は膨らみます。

例えば2週間入院し、手術を受け治療費の総額が114万円になったAさんの治療費の内訳は以下の通りでした。

治療費内訳 | 金額 |

|---|---|

手術 | 61万円 |

麻酔 | 27万円 |

医学管理費等 | 4.5万円 |

その他諸経費(食事代等) | 21.5万円 |

治療費の総額114万円を、自己負担額3割で計算すると34.2万円となります。しかし、高額療養費制度を利用すれば実際に支払う治療費を10万円未満にすることができます。

高額療養費制度が使える診療とは?

高額療養費制度の対象となるのは、公的医療保険が適用となる診療に対し、自己負担分となる医療費です。

ただし、公的医療保険が適用対象外の診療でも、ケースによって保険適用が認められることがあり、その場合は高額療養費制度が利用できます。

ケースによって高額療養費制度の対象となる診療

出産(異常分娩)

正常分娩のための入院は、治療を目的としたものではないので公的医療保険の適用対象外となります。よって高額療養費制度も対象外です。

しかし、異常分娩を理由に入院・手術を行った場合は、公的医療保険の適用対象となるので、自己負担限度額を超えた場合は高額療養費制度の対象となります。

歯科矯正

審美目的の歯科矯正は、患者が費用を全額自己負担する自由診療にあたるため、公的医療保険および高額療養費制度も対象外となります。

ただし、不正咬合や先天的な疾患により、歯列の治療が必要と認められて行う歯科矯正は公的医療保険および高額療養費制度の適用対象となります。

また、歯科矯正はその目的によって医療費控除を受けられる可能性があります。ただし審美目的の歯科矯正は医療費控除の対象外です。

インプラント

歯科のインプラント治療は、患者が費用を全額自己負担する自由診療にあたるため、公的医療保険および高額療養費制度の適用対象外です。

しかし、厚生労働省による平成24年度の診療報酬改定により、ごく特殊な症例でのインプラント治療が公的医療保険の適用対象となったため、該当すれば高額療養費制度も利用できます。

具体的には先天性の疾患や、後天的な病気や事故を理由として広範囲で複数の歯を失い、特定の医療施設でインプラント治療を受けるケースが対象です。

ただ、このケースでは症例・医療施設ともに非常に厳しい条件を満たす必要があるため、一般的なインプラント治療は高額療養費制度の適用対象にほぼ当てはまらないと考えてよいでしょう。

なお、インプラントは失われた歯の代替を目的として治療を行うため、医療費控除を受けることが可能です。

関連記事:医療費控除とは?医療費控除のしくみ・高額療養費制度との違い・医療費控除の計算方法

高額療養費制度の対象外となる診療

高額療養費制度の対象外となるのは、公的医療保険が適用とならない診療や入院・手術にかかわる費用です。以下が代表的なものとなります。

先進医療

先進医療とは、厚生労働大臣が認めた高度な医療技術を用いた治療法を指します。公的医療保険の適用対象外であるため、高額療養費制度の対象からも外れます。

なお、先進医療と公的医療保険が適用される診療を同時に行った場合、公的医療保険対象の診療のみ、高額療養費制度を利用することができます。

関連記事:先進医療とは?医療保険でカバーできる治療や注意点、先進医療の代表例を紹介

入院時食事療養費および入院時生活療養費

入院時食事療養費および入院時生活療養費は、いずれも高額療養費制度の対象外です。

入院時食事療養費とはいわゆる入院期間中の食費で、患者の自己負担分として定められています。

所得区分 | 1食あたり負担額 | |

|---|---|---|

一般所得 |

| 490円 |

住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院日数が90日未満 | 230円 |

過去1年間の入院日数が90日以上 | 180円 | |

住民税非課税世帯のうち所得が一定水準に満たない70歳以上の高齢者 |

| 110円 |

入院時生活療養費とは、65歳以上の患者が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院した場合、自己負担分となる食費と水光熱費等含む居住費のことです。所得と入院する病床の種類で負担額が変わります。

所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |

|---|---|---|

一般所得 | 490円 | 370円 |

低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) | 230円 | 370円 |

低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 140円 | 370円 |

差額ベッド代

差額ベッド代とは、特別療養環境室とよばれる個室やベッド数4床以下の少人数部屋に入院した場合に、基準の入院費に追加で請求される費用のことです。

差額ベッド代は公的医療保険の適用対象外である選定医療に分類されるため、高額療養費制度も適用対象外です。

関連記事:差額ベッド代をわかりやすく解説!医療費控除や高額療養費は適用される?

特殊な診療:レーシック・ICL手術

レーザーを使った手術によって視力を矯正するレーシック手術は公的医療保険の適用対象外のため、高額療養費制度も対象外となります。

なお、目の中にコンタクトレンズを入れて視力矯正を行うICL手術についても、公的医療保険や高額療養費制度の扱いはレーシック手術と同様です。

ただし、レーシック・ICL手術はともに保険料控除を受けることは可能です。

高額療養費制度は医療費がいくら以上から使える?

高額療養費制度における医療費の自己負担限度額は、年齢と所得に応じて定められています。この限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

70歳以上と69歳以下の2つの区分で分類されており、世代間の公平を図るため、70歳以上の限度額については定期的に見直しが行われています。

年齢が70歳以上の場合

70歳以上は入院のない外来のみの診療の場合も、自己負担上限額が設けられています。

年齢が69歳以下の場合

69歳以下の場合は、年収に応じ適用区分がア~オの5通りに分かれています。

高額療養費制度を利用するための申請方法

高額療養費制度を利用するための申請は医療費を医療機関で支払う前もしくは後に行う必要があります。ただしマイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は限度額適用認定証の事前申請および準備も不要となりました。

マイナンバーカードの健康保険証利用で限度額適用認定書は不要に

もしマイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、限度額適用認定書の事前申請および準備も不要で支払う医療費には自動的に限度額が適用されます。

ただし医療機関にてマイナ受付(マイナンバーカードの健康保険証対応)が導入されていることが条件となります。あらかじめ医療機関に確認しておくとよいでしょう。

医療費の支払い前に限度額適用認定証の申請を行う場合

医療費の支払い時に病院に提示することで、高額療養費制度の適用後の金額の支払いのみで済む限度額適用認定証の申請をあらかじめ行うという方法もあります。

限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)とは

医療費を支払う際に医療機関の窓口に提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなる書類。「自己負担限度額に係る認定証」ともいう。

この場合の申請の流れは以下の通りになります。

- 加入している公的医療保険に限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請を行う。

- 公的医療保険より限度額適用認定証を交付してもらう。

- 医療費を支払う際に限度額適用認定証を病院の窓口に提示する。

限度額適用認定証は、加入する公的医療保険機関が発行します。なお、加入先の公的医療保険は、保険証の「保険者」欄で確認することができます。

医療費の支払い後に高額療養費制度の申請を行う場合

医療費を病院の窓口で支払ったあと、高額療養費制度の申請を行う場合は、申請の流れが以下の通りになります。

- 病院窓口で医療費を支払う。

- 加入している公的医療保険に高額療養費の申請書類を提出し手続きを行う。

- 公的医療保険より医療費が払い戻される。

なおこの際には以下の3点に注意する必要があります。

高額療養費制度の申請を行う際の注意点①:申請期限

高額療養費制度の支給申請は診療を受けた月の翌月の初日から2年間が期限です。なお2年以内であれば、過去にさかのぼり申請を行うことも可能です。

高額療養費制度の申請を行う際の注意点②:計算方法

高額療養費は1か月(1日から末日まで)単位で計算されます。月をまたいだ入院の場合、高額療養費は分割されて払い戻されます。

高額療養費制度の申請を行う際の注意点③:払い戻しまでの期間

高額療養費の払い戻しにかかる期間は、3ヶ月以上が目安となります。公的医療保険にて、医療保険から提出される書類の審査に時間を取るためです。

高額療養費制度の負担をさらに軽くできる制度

高額療養費制度には、更に医療費の自己負担を軽くすることができる独自の制度があります。ただし、制度の適用には特定の条件があります。

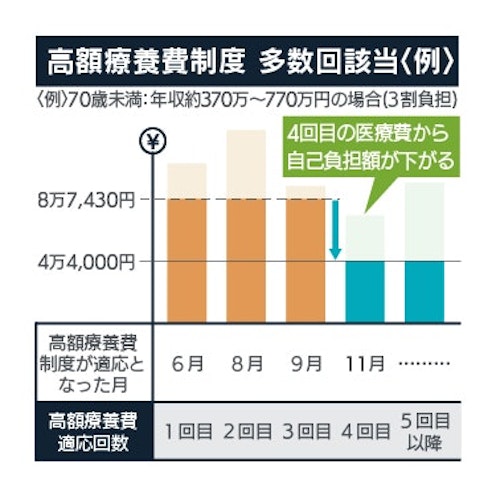

自己負担の上限が引き下げられる多数回該当

多数回該当(たすうかいがいとう)とは

1年のうちに4回以上高額療養費制度を利用すると、4回目の医療費から自己負担の上限が引き下げられる制度のこと。

なお、1つの医療機関等での自己負担額(院外処方代含む)が限度額を超えない場合、同月に診療を受けた別の医療機関等での自己負担額をそこに合算し、高額療養費制度の申請を行うことができます。

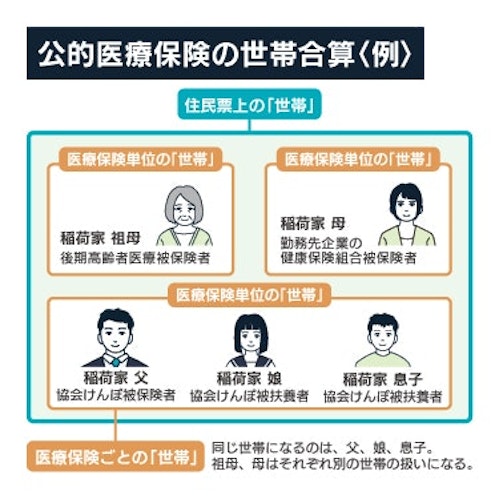

同じ世帯の医療費を合算できる世帯合算

世帯合算(せたいがっさん)とは

一世帯でひと月に医療費を支払った人が複数いる場合、それぞれの医療費の合計額で高額療養費を申請できる仕組み。

ただし、世帯合算は同一の公的医療保険に加入していることが条件です。例えば夫婦で別の公的医療保険に加入している場合は、医療費を合算することはできません。また、夫婦で同じ公的医療保険に加入しているが、ともに被保険者(本人)である場合も、医療費を合算することはできません。

例として、ある世帯において父親が入院で医療費を7万円支払い、同月に娘も入院で5万円の医療費を支払った場合、その月の一世帯の医療費の合計は12万円です。

父親の自己負担限度額が約9万円だった場合、娘の治療費と合算して高額療養費制度の申請を行うことができ、3万円が払い戻されることになります。

なお注意点として、70歳以上の人は金額にかかわらず自己負担額をすべて合算できますが、70歳未満の人は2万1千円以上の自己負担額のみ合算することが可能です。

高額療養費制度以外に医療費の負担を軽くできる制度

ここまで、高額療養費制度について解説してきましたが、他にも公的制度で医療費の負担を軽減できるものが多数あります。その中から代表的な制度を紹介します。

高額介護合算療養費制度を使う

一世帯において、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の公的医療保険と介護保険対象の自己負担額の合算が自己負担限度額を超えた場合、高額介護合算療養費として申請を行うことができる制度です。

高額療養費制度と異なる点は、対象となる自己負担額が年単位となることです。なお、自己負担限度額は公的医療保険の種類や所得・年齢で定められています。

また、高額療養費制度と同様に、入院時食事療養費および入院時生活療養費は高額介護合算療養費の中に含むことはできません。

関連記事:公的介護保険制度とは?利用できるサービス・介護認定の申請方法を解説

高額医療費貸付制度を利用する

高額医療費貸付制度とは、高額療養費制度の申請が医療費の支払い後になるなどの事情で、一時的に高額な医療費を負担するのが経済的に困難な場合、公的医療保険より無利子で医療費の貸し付けを行う制度です。

貸付申込書や医療費の請求書等を加入している公的医療保険に提出するのが一般的な申請の流れです。詳細は加入している公的医療保険にお問い合わせください。

特定疾病療養受療証の交付申請を行う

特定疾病療養受療証とは、高額な治療を継続して行う必要がある特定の疾病を対象に、医療費の支払いを軽減することができる書類です。

特定の疾病とは、人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・抗ウイルス剤の投与が必要な後天性免疫不全症候群(AIDS)の3つが該当します。

加入している公的医療保険機関に交付申請を行い、病院に特定疾病療養受療証を提示することで月の自己負担上限額を1万円にすることができます。

2025年度に高額療養費制度の自己負担上限額引き上げが決定

.jpg?w=900&h=598)

2024年12月27日に2025年度予算案が閣議決定され、来年8月から高額療養費制度におけるひと月当たりの自己負担上限額が引き上げられることが正式に決まりました。

ただし長期にわたり高額な治療を必要とするがん患者などからの声を受け、長期間の治療が必要な患者については負担増を緩和する方向で政府が検討を始めているため、今後改定の内容が変わる可能性もあります。

まず2025年8月に現行の所得区分に応じた引き上げが行われたのち、所得区分を細かくしたうえで2026年8月そして2027年8月の2段階に分けさらに自己負担額が引き上げられていく見通しとなっています。

2025年8月からの自己負担上限額はどうなる?

まず、2025年8月に行われる改定では、現行の所得区分に応じた引き上げが行われることになります。

それぞれの所得区分に応じた引き上げ額や限度額は以下の表の通りですが、年齢が70歳未満で年収約370万円から770万円の人であれば、月の自己負担上限額は約8千円引き上げられることになります。

■ 2025年8月からのひと月あたりの自己負担限度額(70歳未満の場合)

所得区分 | 現行(~2025年7月)からの引き上げ額 | 2025年8月からのひと月の限度額 |

|---|---|---|

年収約1,160万円~ | +約38,000円 | 約290,000円 |

年収約770万円~約1,160万円 | +約21,000円 | 約188,000円 |

年収約370万円~約770万円 | +約8,100円 | 約88,000円 |

年収~約370万円 | +約3,000円 | 60,600円 |

住民税非課税世帯 | +約1,000円 | 36,300円 |

2027年8月からの自己負担上限額はどうなる?

2027年8月からは所得区分が13に増え、それぞれの所得区分に応じた引き上げ額やひと月の限度額はそれぞれ以下の通りとなります。

■ 2027年8月からのひと月あたりの自己負担限度額(70歳未満の場合)

所得区分(※年収換算) | 現行(~2025年7月)からの引き上げ額 | 2027年8月からのひと月の限度額 |

|---|---|---|

約1,650万円~ | +約19,1000円 | 約444,000円 |

約1,410万円~ | +約107,000円 | 約360,000円 |

約1,160万円~ | +約37,000円 | 約290,000円 |

約1,040万円~ | +約85,000円 | 約252,000円 |

約950万円~ | +約54,000円 | 約221,000円 |

約770万円~ | +約21,000円 | 約188,000円 |

約650万円~ | +約59,000円 | 約139,000円 |

約510万円~ | +約33,000円 | 約113,000円 |

約370万円~ | +約8,000円 | 約88,000円 |

約260万円~ | +約21,000円 | 79,200円 |

約200万円~ | +約12,000円 | 69,900円 |

~約200万円 | +約3,000円 | 60,600円 |

住民税非課税 | +約1,000円 | 36,300円 |

高額療養費制度の自己負担額の引き上げについては、高齢化により膨らみ続ける現役世代の健康保険料の負担軽減が期待できる一方、慢性的な疾患を抱えている人や医療費が高額になる治療を必要としている人などを中心に不安の声もあがっています。

高額療養費制度をめぐる今後の動向には注意する必要がありますが、ぜひ一度自分の加入している医療保険の保障内容を見直し、必要に応じて保障額を上げたり別の保険を検討したりして備えておくとよいでしょう。

まとめ

公的医療保険制度によって自己負担割合が定められている医療費も、高額療養費制度の利用で更に負担が軽くなります。制度適用の条件や申請方法をあらかじめ知っておけば、いざ医療費が高くなった際にも、安心して備えておくことができます。

なお、民間の医療保険やがん保険は、公的制度で適用対象外となる費用の支払いも保障対象となっています。ぜひライフステージに合わせて見直しを行いましょう!

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)