学資保険は返戻率で選ぶのがおすすめって本当?返戻率が変わるしくみ

子どもの教育資金の準備方法として、人気が高い「学資保険」。

なぜ多くの人が、学資保険を選ぶのでしょうか?また「なるべく返戻率が高い学資保険がおすすめ」と言われている理由とは?

この記事では、学資保険の返戻率の基礎・計算方法・返戻率を高くする方法や、おすすめな学資保険な選び方などについて解説していきます。

学資保険の返戻率とは?

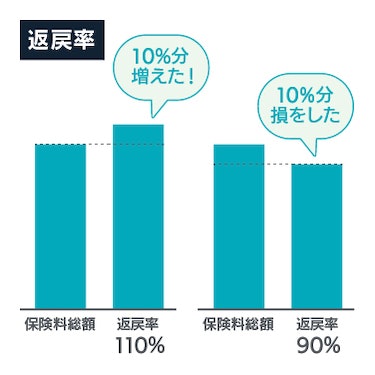

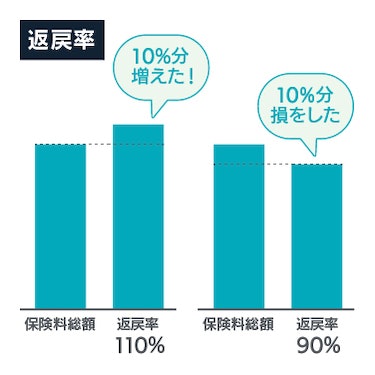

学資保険の返戻率とは、学資保険を契約してから支払う保険料の総額に対して、満期金やお祝い金など受け取ることができるお金の総額がいくらあるかを表したものです。

ココがポイント

返戻率が100%以上なら、支払った保険料よりも多くお金を受け取ることができることになります。

ちなみに学資保険には、

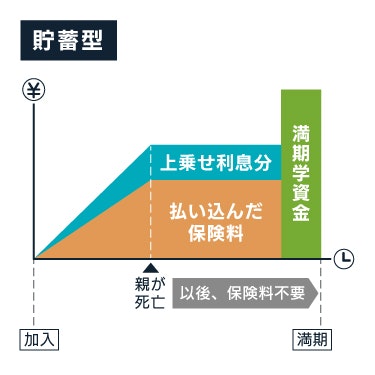

- 教育資金の準備に特化した「貯蓄型」

- 教育資金の準備に加え親の死亡保障や子どもの医療保障などもついている「保障型」

の2種類があります。

さらに貯蓄型には、契約時から利率を固定して(固定金利で)運用する一般的な学資保険と、変動金利で運用する「利率変動型」の学資保険があります。

利率変動型はそのときの経済状況によって利率が変わるもので、利率が低いときに解約すると元本割れを起こす場合があるので、注意が必要です。

元本割れとは

支払った保険料の総額よりも受け取るお金が少なくなること。

学資保険の返戻率の計算方法

学資保険の返戻率は、以下の式で計算できます。

返戻率(%)= 受け取るお金の総額 ÷ 支払う保険料総額 × 100

返戻率がいくらになるかシミュレーション

たとえば、0歳から18歳まで毎月1万円の保険料を支払い、満期金250万円を受け取ることができる学資保険に加入したとします。

この場合、返戻率は次のように計算することができます。

受け取るお金の総額(250万円) ÷ 支払う保険料総額(1万円×12か月×18年)= 返戻率115.7%

学資保険の平均的な返戻率はどのくらい?

民間の生命保険会社が販売している貯蓄型の各学資保険を見ると、返戻率は103%~118%くらいの商品が多いです。

昔は今よりも返戻率が高く、学資保険は教育資金を貯めるにはもってこいの商品でした。しかし低金利時代に突入してからは、返戻率もどんどん右肩下がりに推移しています。

関連記事:学資保険は返戻率で選ぶのがおすすめって本当?返戻率が変わるしくみ

学資保険の加入が人気・おすすめな理由

学資保険がおすすめな理由はズバリ、教育資金を効率的(強制的)に貯められる点です。

では、どれくらいの人が学資保険に加入しているのでしょうか?学資保険の加入率を、メリットと一緒に見ていきましょう。

学資保険の加入率は?

2020年のソニー生命の調査によると、高校生以下の子どもを持つ親の42.5%が、大学などへの進学のための教育資金を貯める方法として、学資保険を選んでいます。

また子どもが大学生などの場合、49.6%の親が学資保険で、これまでの教育資金を貯めていました。

出典:ソニー生命「子どもの教育資金に関する調査2020」

子ども1人あたりの教育費は、幼稚園から大学まですべて公立(国立)に通ったとしても1000万円以上かかると言われています。

特に大学にかかる費用は、進学する学部や実家暮らしか一人暮らしかなどでも異なりますが、500万円を目安に準備が必要です。

.jpg)

参照:生命保険文化センター「生活設計とリスクへの備え ライフイベントにかかる費用」

なので学資保険などを利用して、効率的かつ確実に教育資金を貯めていくことがおすすめなのです。

学資保険のメリットは「貯蓄と保障の両立」

学資保険のメリットは、

- 効率的に貯金ができること

- 万が一のときの保障がつけられること

です。預貯金のようにいつでも引き出すことができないことで、強制的にお金を貯めることができ、返戻率の良い商品を選べば、支払った保険料総額よりも多くのお金を貯めることができます。

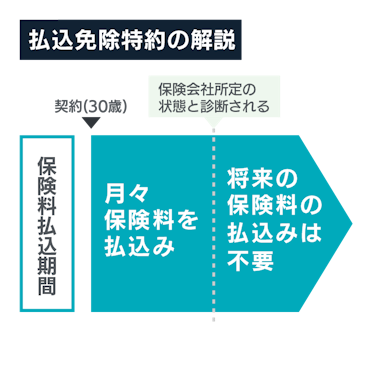

また、学資保険の中には「保険料払込免除特約」が付加できる商品も。

保険料払込免除特約とは

契約者である親が万が一死亡したときや高度障害になったとき、以降の保険料の支払が免除される特約。

こういった商品に加入すれば、貯蓄をしながら死亡保障を用意することも可能です。

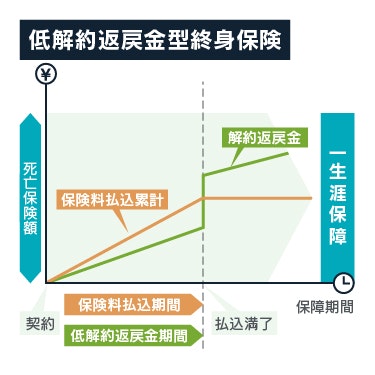

学資保険に加入する代わりに教育資金を貯める方法としては、「低解約返戻金型終身保険に加入する」方法もあります。

低解約返戻金型終身保険とは

保険料払込期間中の解約返戻金を抑えることで、保険料を安くすることができる保険。

この商品は満期がない代わりに、返戻率が100%を超えた後は好きなときに解約ができるというメリットがあります。

ただし低解約期間中に解約をすると、解約時に受け取る「解約返戻金」がほとんど戻ってきませんので注意が必要です。

返戻率が高い学資保険ほどおすすめって本当?

学資保険は、返戻率が高いものが人気です。しかし学資保険選びにおいて、チェックすべきポイントは返戻率だけで良いのでしょうか?

学資保険の返戻率を高くする方法

同じ予定利率の学資保険でも、契約条件次第では返戻率を高くすることができます。

返戻率を上げる方法

- 契約時に保険料の払込期間を短くする

- 契約時に保険料をできるだけまとめて払う

- 満期金やお祝い金は最後に一括で受け取る

- 受け取る時期をなるべく遅くする

まずは、どうすれば返戻率を上げられるのか、詳しく見ていきましょう。

⑴ 契約時に保険料の払込期間を短くする

学資保険は保険料の支払い期間を短くすると、返戻率を上げることができます。

たとえば18年満期の学資保険だと、保険料の払込期間を18年にするよりも10年にするほうが返戻率が上がります。

ココに注意

しかし、保険料の払込期間を短くすると1回に払い込む保険料が高くなりますので、必ず契約前には払込期間満了まで続けることができるか、確認することが必要です。

もし途中で続けられなくなって解約をしてしまえば、払い込んだ保険料よりも少ない解約返戻金しか受け取れず、損をしてしまうことになります。

⑵ 契約時に保険料をできるだけまとめて(一括払い等)払う

保険料をできるだけまとめて払うことでも、返戻率を上げることができます。

ココがポイント

月払よりも半年払、半年払よりも年払い、年払よりも一括払や前納払を選ぶと良いでしょう。

ただし、いくら返戻率が高いからといって、生活に支障をきたすような支払い方法を選んではいけません。

一括払いなどまとまった保険料を払い込む場合は、必ず余裕資金で考えましょう。

⑶ 満期金やお祝い金はなるべく遅く、一括で受け取る

学資保険の満期金やお祝い金は「小学校入学時と中学校入学時」などと分けて受け取ることができますが、分割して受け取るよりも一括で受け取るほうが返戻率が高くなります。

また、受け取り時期をなるべく遅くすることでも、返戻率を上げることができます。

たとえば、大学入学時に一括で満期金を受け取るよりも、大学入学後に複数回に分けて受け取る方が、トータルの受け取り金額が多くなります。

返戻率の高さだけには囚われず自分に合った学資保険を

このように、返戻率を高くする方法はいくつかあります。また予定利率が高かった頃には、返戻率が120%以上の商品もたくさんありました。

しかし今では、どこの保険会社でも一般的なプラン(18歳満期・18歳払込・月払)で高いリターンを期待できるものは少ないです。

そのため返戻率を無理に上げようとするのではなく、「教育費を貯める」という学資保険の第一の目的を必ず達成するためにも、払込期間満了まで保険料を払い続けられるプランを選びましょう。次に、返戻率だけを比較するのではない、おすすめな学資保険の選び方を紹介します。

おすすめな学資保険の選び方手順

学資保険を選ぶには、その目的を明確にしておく必要があります。以下の手順に沿って目的を明確化し、自分に合った学資保険を選んでいきましょう。

選び方の手順

- 誰が誰のために加入するのか

- 何のために加入するのか

- いつから、いくらお金が必要なのか

- 必要な保障は何か

- 返戻率をチェック

- 条件に合う保険商品は何か

⒈ 誰が誰のために加入するのか

一般的に「子どものために」学資保険に加入する人が多いでしょう。「誰が」という点は、通常は「親が」になりますが、祖父母が孫のために加入するケースもありますね。

⒉ 何のために加入するのか

学資保険は「子どもの教育資金の準備のために」加入することが一般的です。しかし教育資金と言っても、

- 大学進学のための資金なのか

- 中学・高校進学のための資金なのか

では、選ぶべきプランや商品が異なります。

大学進学資金が目的の場合、学資金の受取は17歳に設定するのをおすすめします。

ココに注意

18歳の受け取りにしてしまうと、人によっては生年月日との関係で、入学資金の振り込みに間に合わない場合があるからです。

中学・高校に進学する際にお金を受け取りたい場合は、祝い金をその都度受け取ることができるプランや商品を選ぶと良いでしょう。

⒊ いつから、いくらお金が必要なのか

国立大学に進学する場合、入学や初年度の授業料などを合わせて約200万円ほどが必要になります。

4年間では500万円以上が必要となりますので、その金額を何年間で貯めなければいけないのか計算しておきましょう。

参照:生命保険文化センター「生活設計とリスクへの備え ライフイベントにかかる費用」

もちろん早く貯め始めたほうが月々の負担は軽くなりますので、まずは「始めること」が大切です。

⒋ 必要な保障は何か

学資保険には貯蓄機能だけでなく、保障機能もあります。

- 親が万が一死亡したり、高度障害状態になったときはどうするのか

- 子どもの医療保障を追加するのか

なども学資保険の加入時に確認しましょう。

ただし、医療保障などを追加すると返戻率は下がるので注意が必要です。

⒌ 返戻率をチェック

返戻率は一般的に「18歳満期で月払」など、スタンダードなプランにおける返戻率が記載されている場合がほとんどです。

先述したように、

- 何歳までに保険料を払い込むのか

- 保険料は月払か年払か一括払いか

- 学資金の受取はいつなのか

など各条件で返戻率は変化しますので、自分が必要な条件で返戻率はどのくらいかを確認しましょう。

⒍ 条件に合う保険商品は何か

ここまで必要な条件を確認したら、条件に合った保険商品を選んでいきます。

日本国内には、40社以上の保険会社があります。自身で各社のWebサイトをチェックして、保障内容や返戻率などを比較検討する手もありますが、

- 忙しくてそんなに時間が取れない方

- 自分で選ぶのに不安がある方

は、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに無料相談してみるのがおすすめです。

関連ページ:学資保険(こども保険)の代わりはある?学資保険だけじゃない教育資金の準備方法を紹介

まとめ

学資保険を選ぶ際には、返戻率を比較検討するのが一番のポイントです。

しかし、返戻率だけで選ぶのではなく、

- 目的に合っているか

- 必要な保障は何か

- 受け取りはいつか

- 受け取り方法は一括か分割か

なども事前に確認しておく必要があります。

「自分で選ぶのが難しい」と感じたら、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)に相談すると良いでしょう。独立系FPなら複数の保険会社の取扱ができるFPが多く、学資保険も比較検討しながら選べるので安心ですよ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)