自分にがん保険は必要?不要論のワケ・必要性が高い人を知る

がん保険は、保障対象となる病気が「がん」に限定されています。そのため、がん保険に加入する必要があるのか、入るべきならばどんな商品を選べばいいのか、迷っている方は少なくありません。

この記事では、がん保険の特徴や必要性やがん保険選びのポイントについて、わかりやすく解説します。性別・年代別のがん罹患リスクについてもご紹介していますので、がん保険の必要性について検討する際の参考にしてください。

がん保険とは

がんは、三大疾病のひとつであり、誰もが罹患する可能性のある病気です。そしてがんを発症すると、治療費の負担や収入の減少など、様々な経済的リスクを負うことになります。そこで検討したいのが「がん保険」ですが、そもそもこれはどのような保障を受けられる保険なのでしょうか。

ここではまず、がん保険の特徴についてみていきましょう。

がん保険の主な保障内容

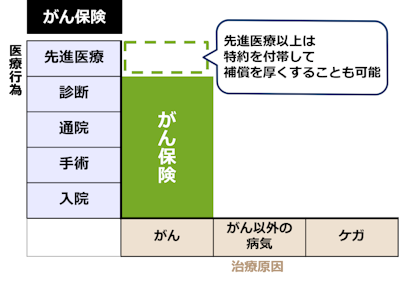

がん保険に加入すると、がんで入院をしたり手術を受けたりした場合に、保険金の給付を受けられます。

具体的な保障内容は商品やプランによって異なりますが、主に以下のようなものがあげられます。

がん診断給付金(一時金)

がん診断給付金は、がんと診断された場合に給付されるものです。金額は50万円・100万円・200万円、というように契約内容によって異なります。

ココがポイント

入院給付金や手術給付金とは別に、まとまった一時金の給付を受けられる点が大きな魅力といえます。

一時金の受取回数も商品によって異なり、1回しか給付されないものもあれば、治療の長期化や再発に備え、約定の年数の経過ごとに複数回給付されるものもあります。

関連記事:がん保険の一時金(診断給付金)はいくら必要?相場や所得税を解説します

がん入院給付金

がん入院給付金は、がんの治療のために入院した場合に、入院日数に応じて給付されるものです。

たとえば、がん入院給付日額1万円のプランに加入している方が、がんの治療のために10日間入院した場合、10万円が給付されます(1万円 × 10日間)。

がん保険の中には、がん入院給付金の支払い限度日数を無制限としている商品が多く、長期入院にもしっかり備えられます。

がん手術給付金

がん手術給付金は、がん治療を目的として生命保険会社所定の手術を受けた場合に給付されるものです。

給付金額は「外来手術の場合は〇万円、入院手術の場合は△万円」というように定額になっている商品もあれば、手術の種類によって「がん入院給付金の●倍」となっている商品もあります。

がん通院給付金

がん通院給付金は、がんの治療を目的として、外来治療を受けた場合に給付されるものです。

退院後の通院についてのみ保障を受けられる商品もあれば、入院をせず通院のみで治療を受ける場合でも保障を受けられる商品もあります。

様々な種類があるがん保険の給付金

がん保険の保障内容は多岐にわたり、上記の他に、以下のような保障が用意されているものもあります。

その他のがん保険の給付金

- がん放射線治療

- 入院給付金

- 退院給付金

- 緩和療養給付金

- 在宅療養給付金

これらの保障は、基本保障としてセットされている商品もあれば、特約として個別に付加する商品もあります。

がん保険に付加できる主な特約

がん保険に付加できる特約には、以下のようなものがあります。

先進医療特約

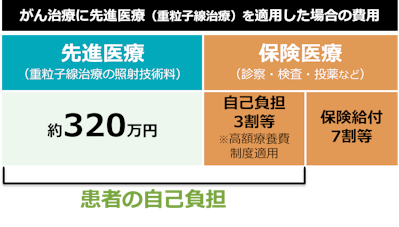

先進医療を受ける場合、診察や検査・投薬・入院料などについては公的健康保険制度の対象となるものの、先進医療にかかる技術料についてはその全額を自己負担しなければなりません。

例えば陽子線治療を受ける場合は約270万円、重粒子線治療を受ける場合は約320万円の費用が必要になるのです。

※参考:中央社会保険医療協議会「令和4年6月30日時点で実施されていた先進医療の実績報告について」のp.4 をもとに平均値を算出

先進医療特約は、この技術料を保障するものです。

たとえば、がん治療を目的として陽子線治療を受け、270万円の技術料が必要になった場合、その実費についてこの特約による保障を受けられます。

女性特約

女性特約は、子宮頸がんや子宮がん・乳がんをはじめとする、女性特有のがんになった場合に約定の保険金が給付されるものです。

女性特約の内容は、

- 女性特有のがんについてのみ保障するもの

- 女性に多いがんを保障するもの

というように商品によって異なります。

がん入院一時金特約

がん入院一時金特約は、がんで入院した場合に約定の一時金が給付されるものです。

近年はがん治療に伴う入院も短期化傾向にありますので、入院給付金だけでは十分な保障を得られない可能性があります。

この点、がん入院一時金特約を付加していれば、短期間の入院でもまとまった保険金の給付を受けられます。そのため、がん闘病に伴う経済的リスクにしっかり備えられるのです。

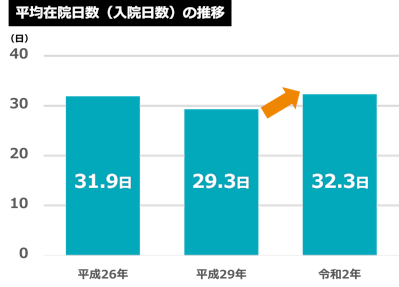

なお下の図は厚生労働省が2020年に発表した全患者の平均在院日数(入院日数)ですが、増加傾向にあることがわかります。

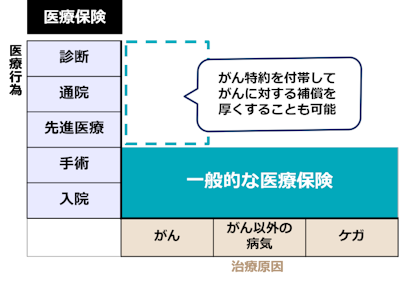

がん保険と医療保険はどこが違う?

がん保険と医療保険には、以下のような違いがあります。

- 保障対象となる病気

- 免責期間

- 1入院あたりの入院給付金の支払限度日数

- 保障期間における入院給付金の通算支払限度日数

保障対象となる病気

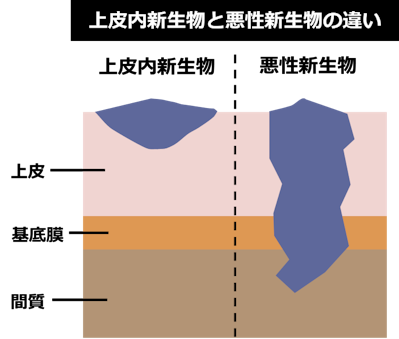

がん保険は、上皮内がんや悪性新生物といった、いわゆる「がん」の治療を目的とした入院や治療を、保障の対象としています。

これに対して医療保険は、がんだけでなく、脳出血や肺炎・骨折など、様々な病気やケガが保障の対象となります。

免責期間

多くのがん保険には、90日間の免責期間が設けられており、この期間中は保障を受けられません。

これに対して医療保険には免責期間が設けられていないものが多く、契約成立直後から保障を受けられます。

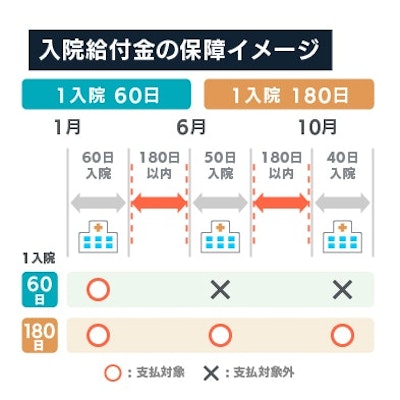

1入院あたりの入院給付金の支払限度日数

がん保険の多くは、1回の入院についての入院給付金の支払限度日数が「無制限」となっています。

これに対して医療保険は、40日・60日・120日というように、1入院あたりの入院給付金支払限度日数が定められているものがほとんどです。

保障期間における入院給付金の通算支払限度日数

がん保険のほとんどは保障期間(保険期間)中、通算無制限で入院給付金の支払いを受けられます。

これに対して医療保険は、保険期間中における入院給付金の通算支払日数について、1,000日などの制限を設けているものが多くあります。

最近のがん保険の傾向とは

医療技術は日々進んでおり、陽子線治療や重粒子線治療といった先進医療や、オプジーボ治療をはじめとする免疫療法など、がんに対する治療法が多様化しています。

こういった変化はがん保険の保障内容にも大きく影響しており、近年は以下のような保障を受けられる商品が注目されています。

- ホルモン剤によるがん治療についても保障を受けられる

- がんのステージによって給付される保険金の額が変わる

- 公的医療保険制度適用外の治療を受けた場合でも一時金が給付される

また近年の傾向として、早期のがんも高精度で見分けられる線虫検査が広まりつつあることから、上皮内がんについても保障を受けられるがん保険の人気が高まっています。

上皮内新生物と悪性新生物の違い(参考)

関連記事:医療保険はいらない?入らないで後悔する前に確認しておきたい実際の加入率や必要性

がん保険には入るべき?必要性をチェック

がん治療のために入院をしたり手術を受けたりした場合、一般的な医療保険でも入院給付金や手術給付金などの支払を受けることは可能です。

そのため「医療保険に加入していれば、がん保険はいらないのではないか」と考える方は少なくありません。実際のところ、がん保険は必要なのでしょうか?

ここからは、私たちが抱えるがん罹患リスクやがんになった場合の経済的負担などから、がん保険に入るべきなのかどうかについて考察してみましょう。

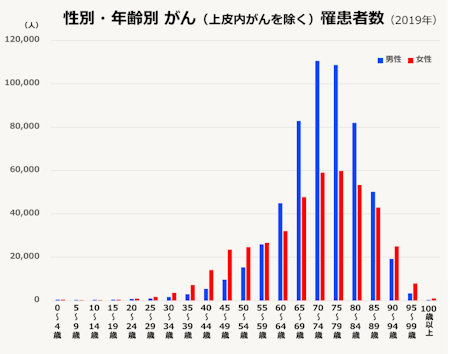

性別・年代別のがんにかかる確率

国立がん研究センターの調査によると、2019年データに基づく生涯におけるがん罹患リスクは男性が65.5%、女性が51.2%となっています。

男性が一定年数後にがんに罹患するリスクを現在の年齢別にみると、以下のようになります。

男性の年代別がん罹患率

現年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 |

|---|---|---|---|---|---|

20歳 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 7.4 | 21.3 |

30歳 | 0.6 | 2.2 | 7.2 | 21.2 | 43.1 |

40歳 | 1.6 | 6.6 | 20.8 | 43.0 | ― |

50歳 | 5.2 | 19.7 | 42.5 | ― | ― |

60歳 | 15.7 | 40.5 | ― | ― | ― |

女性が一定年数後にがんに罹患するリスクを現在の年齢別にみると、以下のようになります。

女性の年代別がん罹患率

現年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 |

|---|---|---|---|---|---|

20歳 | 0.5 | 2 | 6.1 | 12.3 | 21.3 |

30歳 | 1.6 | 5.7 | 12.0 | 21.0 | 33.0 |

40歳 | 4.2 | 10.6 | 19.7 | 32.0 | ― |

50歳 | 6.7 | 16.3 | 29.2 | ― | ― |

60歳 | 10.4 | 24.3 | ― | ― | ― |

※出典:国立がん研究センター「がん情報サービス 罹患 全国 年齢階級別 累積リスク (グラフデータベース)」の小数点以下第2位を四捨五入した数値

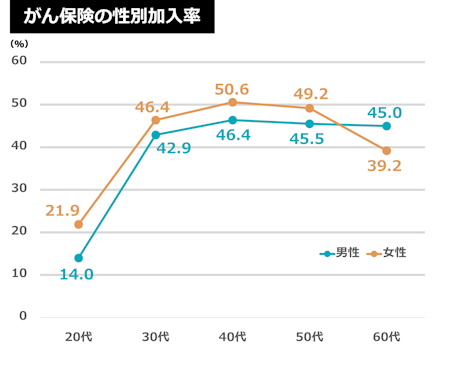

がん保険への世帯・性別加入率

生命保険文化センターが2021年に行った調査によると、令和3年の民保加入世帯におけるがん保険・がん特約への世帯加入率は66.7%でした。

年次推移を見ていくと、平成30年が62.8%、平成27年が60.7%、平成24年が62.3%であることから、その加入率は年々増加していることがわかります。

なお生命保険文化センターが2022年度に行った調査によると、性別の加入率は以下の図の通りとなりました。20~50代までは女性の加入率が男性を上回っていますが、60代では女性の加入率は下がり、男性が上回っています。

医療保険でも一応の保障を得られるにもかかわらず、がん保険に加入する理由としては、

- がんという病気に対する恐怖心

- がんに対して十分な備えを用意しておきたいという意識

などが挙げられるでしょう。

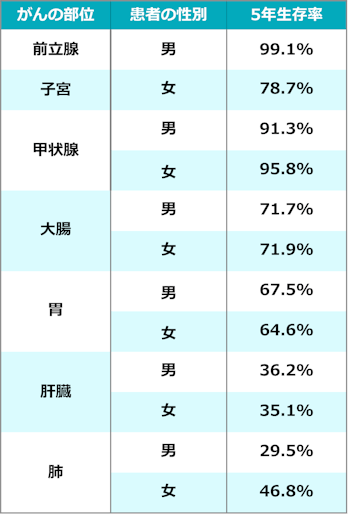

がんになった場合の生存率は?

皆様の中には「がん = 生命を脅かす病気」というイメージをお持ちの方も多いかと思います。

しかし国立がん研究センターの発表によると、2009年から2011年にがんと診断された方の5年生存率は、男性が62.0%・女性が66.9%、男女全体では64.1%でした。ちなみに、がんの部位別の5年生存率は以下のようになっています。

がんの部位にもよりますが、がんと診断された6割以上の方が5年後も生存していることがわかります。ただしこれはあくまでも「生存率」であり、ほとんどの方が何らかの治療を受けていたり、定期検診に通ったりしています。

がんは、長期にわたり付き合っていかなければならない病気です。

がんに対して十分な備えを用意するにあたっては、長期療養に伴う経済的リスクにも対応できるよう、がんの保障に特化したがん保険を検討する必要がありそうです。

がん治療にかかる平均費用

がんと診断された場合、最初に不安になるのが「治療にどのくらいの費用がかかるのか」という点でしょう。

全日本病院協会の発表によると、がんで入院した場合にかかる費用の平均は、以下のようになっています。

がんの部位 | がんで入院した場合にかかる |

|---|---|

胃がん | 95万3,595円 |

直腸がん | 102万2,965円 |

気管支および肺がん | 85万5,040円 |

がんになると収入面にも大きな影響がある

がんに伴う経済的リスクは、治療費だけではありません。がん治療のために休職、離職せざるを得なくなったことで、収入が減少してしまう可能性があるのです。

東京都福祉保健局が実施した調査によると、がん罹患者の16.7%が仕事を辞めていることがわかっています。

また、治療と仕事の両立に関する調査では、放射線治療を受けた方の17.8%、薬物療法を受けた方の24.0%が「休職をしなければ不可能」と回答しています。そして、がん罹患後の収入の状況に関する調査では、49.4%の方が「収入が減少した」と回答しています。

関連記事:がん保険の必要性

3タイプの主ながんの治療法

がんの治療法には、大きく分けて以下の3種類があります。

がんの治療法の種類

- 三大がん治療

- 自由診療

- 先進医療

そして、これらのうちどの治療法を選択するのかによって経済的負担がかなり変わってきます。ここからは、3タイプの主ながんの治療法についてみていきましょう。

① 三大がん治療

がんに対する治療法のうち、以下の3つを三大治療(標準治療)と呼びます。

三大がん治療(標準治療)

- 外科手術

- 放射線治療

- 抗がん剤治療

がんの進行度や転移の有無などによって、いずれか1種類だけの治療を行うこともあれば、複数の治療を組み合わせて行うこともあります。

ココがポイント

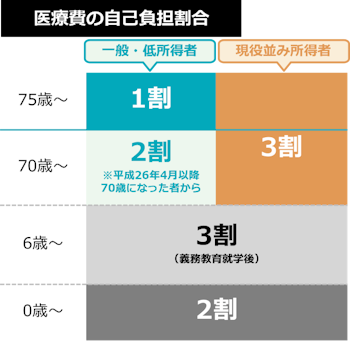

これら3種類の治療法はいずれも公的医療保険制度の対象であり、診療費の3割※を自己負担すれば足ります。

※3割負担は6歳(義務教育就学前)以上70歳未満の人と、70歳以上かつ現役並み所得者。義務教育就学前の人、70歳以上75歳未満の人は2割負担、75歳以上の人は1割負担。

⑴ 外科手術

外科的アプローチによって、がんの病巣やその周辺の組織を除去する治療法です。

⑶ 放射線治療

がん細胞に放射線を照射することで、これを小さくしたり、消滅させたりする治療法です。放射線治療のみ行われることもあれば、手術や抗がん剤治療と組み合わせて行われることもあります。

⑵ 抗がん剤治療

抗がん剤やホルモン剤を用いて、がん細胞を破壊したり、その増殖を阻止したりする治療法です。がんに対する直接的なアプローチとしてはもちろん、再発や転移を防止する手段としてこの治療が行われることもあります。

② 自由診療

自由診療とは

厚生労働省などによる認可を受けておらず、公的医療保険制度が適用されない治療法のことを言います。日本では、自由診療と保険診療の併用が認められていません。

たとえば、標準治療と自由診療の両方を受ける場合、自由診療についてはもちろん、標準治療にかかる費用についてもその全額を自己負担することになります。

自由診療に分類される治療法としては、以下のようなものが挙げられます。

⑴ 免疫療法

免疫療法は、私たちの体内にある免疫細胞がもつ力を利用して、がん細胞を攻撃する治療法です。

- 効果が証明された免疫療法

- 効果が証明されていない免疫療法

に大別され、治療法や対象となるがんの種類が限定的であるものの、前者については公的医療保険制度が適用される場合があります。

⑵ 温熱療法

温熱療法は、温度が42.5度以上になると急速に死ぬ、という人の細胞の性質に着目し、がん細胞の温度を選択的に上昇させることでこれを死滅させる治療法です。

無作為試験により、

- 再発性乳がん

- 子宮頸がん

- 直腸がん

- メラノーマ

- 頚部リンパ節転移 など

に対する有効性が示されています。

③ 先進医療

先進医療とは

厚生労働省などによる認可を受けた、高度の医療技術を用いた療養のことを言います。

がんに対して行われる先進医療としては、がん細胞に放射線の一種である陽子線を照射する「陽子線治療」や、重粒子線を照射する「重粒子線治療」が有名です。

これらの治療法は国によってその有効性と安全性が認められているものの、先進医療にかかる技術料については公的医療保険制度が適用されません。

上述のように陽子線治療には平均約270万円、重粒子線治療には平均約309円の技術料がかかるのですが、これについてはその全額を自己負担しなければならないのです。

ココがポイント

先進医療に関しては保険診療と自由診療を組み合わせた、いわゆる「混合診療」が例外的に認められています。よって診察・検査・投薬・入院、といった通常の治療と共通する部分については、公的医療保険制度が適用されます。

がん保険と公的医療保険制度の保障範囲を比較

公的医療保険制度を活用すればがん保険はいらないのではないか、といったがん保険不要論。実際のところ、公的医療保険制度があればがん保険はいらないのでしょうか?

がん保険への加入、その保障内容を検討するにあたっては、公的医療保険制度によって得られる保障について理解しておくことも大切です。

そこでここからは、がん保険と公的医療保険制度、それぞれの保障範囲についてみていきましょう。

関連記事:医療保険とは?公的医療保険制度との仕組みの違いをわかりやすく解説

がん治療で使える3つの公的医療保険制度とは

日本は国民皆保険制度を採用しており、公的医療保険制度を活用することで、診療費の自己負担割合が1割~3割になります。

ただし、自己負担額を抑えられるのは標準治療などこの制度の対象となる治療法のみで、先進医療にかかる技術料や自由診療にかかる費用については、その全額を負担しなければなりません。

① 高額療養費制度

高額療養費制度とは

対象となる医療費がひと月の上限額を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。

毎月の上限額は、年齢や所得水準に応じて定めされています。

対象となるのは公的医療保険制度が適用される治療にかかる費用で、入院時の差額ベッド代や食事代は含まれません。

② 傷病手当金

傷病手当金とは

病気やケガで会社を休み、以下の条件を満たした場合に給付を受けられる制度です。対象者は、会社員など社会保険に加入している方(本人のみ)です。

傷病手当金の受給条件

- 業務外の事由による、病気やケガの療養のために休業している

- 仕事に就くことができない

- 4日以上仕事に就けない(連続する3日間を含めて)

- 休業期間中、給与の支払いを受けていない

支給される期間は支給開始日より最長1年6ヵ月で、支給される傷病手当(1日当たり)の額は、以下の計算式により算出されます。

支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3

関連記事:傷病手当金とは?退職後にもらえる?支給条件や計算・申請方法などを解説

③ 医療費控除制度

医療費控除制度は、所得税や住民税の算定にあたって用いられるものです。

本人または本人と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられます。

公的医療保険適用外のがん治療にかかる費用

上では3つのタイプのがん治療をご紹介しましたが、標準治療については公的医療保険が適用されるものの、先進医療と自由診療は公的医療保険の適用外となります。

そして、公的医療保険適用外のがん治療を受ける場合、高額な治療費を全額負担しなければなりません。たとえば、免疫療法に用いられるオプジーボは、その薬価が20㎎で3万5,407円、240㎎で40万6,463円となっています(令和元年8月時点)。

免疫療法ではこれを数週間ごとに複数回投与しますので、薬価だけでもかなり高額になりますし、これに診療費や入院費が加わると、その負担はさらに大きくなります。

「お金がもったいないから望んだ治療を受けられない」といった事態を回避するにはがん保険に加入して、高額な治療費への備えを用意しておく必要があると言えるでしょう。

がん保険で補えるがん医療費

がん保険の基本保障は、「がん入院給付金」や「がん手術給付金」で構成されています。

がん治療のために入院をしたり手術を受けたりした場合はこれらの保険金が給付されますので、これを医療費に充てることが可能です。

また「がん診断給付金特約」を付加している場合は、がんと診断された時点でまとまった額の保険金が給付されます。この保険金については使途が制限されていませんので、自由診療を受ける際にかかる医療費の足しにすることができるでしょう。

そして「先進医療特約」では、先進医療にかかる技術料の実費が通算限度額まで保障されます。そのためこの特約を付加していれば、金銭的な問題を気にすることなく、先進医療を受けることができます。

がん保険が必要な人と不要な人

がんに対して手厚く備える「がん保険」。この種の保険が必要なのは、どういう人なのでしょうか?

ここからは、

- がん保険が必要な人

- がん保険が不要な人

- がん保険のおすすめの選び方

について解説します。

年代別にみるがん保険が必要な人・不要な人

がん罹患率は、以下のグラフの通り年齢に比例して高くなります。

そのため20代の頃は「まだ若いから、がん保険はいらないのではないか」と思う人も多いかもしれません。実際に、29歳以下のがん保険加入率は61.5%で、医療保険加入率が90.8%であること比べても、がん保険に加入している人が少ないことがわかります。

※参考:生命保険文化センター「2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2021年12月発行) 」 内の3.民保の特定の保障機能を持つ生命保険や特約の加入状況 (1)医療保険・医療特約の加入率 (2)ガン保険・ガン特約の加入率

がん保険は「何歳から加入したほうがいい」という商品ではありませんが、がんへのリスクに備えたいのであれば、若いうちに加入しておくことをおすすめします。

というのも20代でがん保険に加入することには、以下のようなメリットがあるのです。

- 保険料を安く抑えられる

- 保険料が変わらない終身型のがん保険に加入することで、将来の保険料を抑えられる

- 健康状態が原因でがん保険に加入できないリスクを軽減できる

がん保険が本当に必要になるといえるのは、罹患リスクが高くなる50代60代以降ですが、この年代での加入は保険料がかなり高くなってしまいます。

そういった場合は、掛け捨て型の商品を選ぶといいでしょう。がんに対して不安があり何らかの備えを用意しておきたいというのであれば、早期の加入をおすすめします。

ライフステージ別にみるがん保険が必要な人・不要な人

がん保険の必要性や保障内容の選び方は、ライフステージによっても変化します。

独身の方のがん保険の選び方

独身の方の場合、がん治療にかかる費用やがん治療に伴って生じる逸失収入をカバーできるだけの保障を用意しておけば足ります。

医療保険に加入している場合のがん保険の選び方

既に医療保険に加入している方は、

- がん通院治療給付金

- 在宅療養給付金

- 緩和療養給付金 など

一般的な医療保険ではカバーしきれない、がんに特化した保障の付保をメインに考えてみてはいかがでしょうか。

既婚者のがん保険の選び方

これに対して既婚者は、がん治療にかかる費用はもちろん、逸失収入が生じた場合の家族の生活費についても考えておかなければなりません。

こういったリスクに備えるには、

- がんと診断された場合にまとまった保険金が給付される「がん診断給付金特約」

- 通院治療期間中も保険金が給付される「がん治療保障特約」 など

を検討してみることをおすすめします。

また、妻のがん保険についてですが、共働き世帯で妻の収入減少が家計に大きく影響する方は、世帯主と同様の保障内容のがん保険への加入をおすすめします。

これに対して、専業主婦や妻の収入減少が家計に影響しない世帯では、がん治療にかかる費用をカバーできるだけの保障内容で足りるでしょう。

なおがん治療にかかる費用は、選択する治療法によって大きく異なります。

「金銭的な理由から治療法の選択肢が狭くなってしまう」といった事態を回避するためにも、若いうちにがん保険に加入し、十分な備えを用意しておくことをおすすめします。

関連記事:がん保険の選び方・見直し方

まとめ

がんは、2人に1人が罹患する可能性のある病気です。がんの治療法には多くの選択肢があり、先進医療や自由診療による治療を受ける場合、数百万円・数千万円といった高額な治療費がかかることもあります。

がん保険は、そんな”がん”に特化した保障で、がん治療に伴う経済的リスクにしっかり備えられる商品です。

また、若いうちにがん保険に加入すれば保険料を安く抑えられますし、終身型の商品に加入すれば一生涯のがんリスクに備えられます。

- がんに対して不安や恐怖心を抱えている方

- いつかはがん保険に加入しなければいけないと考えている方

は、できるだけ早期に加入されることをおすすめします。商品選びや保障内容の決め方に悩んだときは、プロのファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。

さらに、がん保険の必要性が高い人について知りたい場合は、【しっかり保険、ちゃんと節約。】がん保険はいらない?必要性が高い人や不要と言われる理由を解説も参考になります。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)