医療保険と介護保険は併用できる?2つの違いと訪問介護での優先順位

病院で治療を受けたり、介護サービスを受けたりする際に利用する、医療保険と介護保険。しかしこれらの保険が具体的にどのような制度なのか、知らない人は少なくありません。

- 医療保険と介護保険はどう違うのか

- この2つの保険は併用できるのか

といった点について理解しておくことは、保険選びをするうえでも非常に重要です。この記事では医療保険と介護保険で受けられる介護サービスの違いなどについて、わかりやすく解説します。

医療保険と介護保険の違い

社会保険制度の根幹をなす、医療保険と介護保険。

医療保険は主に、病気やケガに備えるためのものです。これに対して介護保険は、介護状態になった場合に備えるためのものです。ここではまず、これらの保険の概要と受けられる保障について詳しく見ていきましょう。

医療保険とは

医療保険は主に、病院で治療を受けたり、薬をもらったりする際に使う保険です。被保険者は医療機関で保険証を提出して医療保険制度を利用することにより、診療費や薬代の自己負担額を一定割合に抑えられます。

医療保険は保険者によって、以下のような種類に分けられます。

公的医療保険の種類

- 市町村国保

- 協会けんぽ

- 組合健保

- 共済組合

- 後期高齢者医療制度

自営業者は市町村国保、会社員は勤務先の協会けんぽや組合健保、75歳以上の方は後期高齢者医療制度というように、加入する医療保険の種類は職業や年齢によって異なります。

また負担する保険料も、医療保険の種類や年齢・所得によって変化します。

関連ページ:医療保険とは?公的医療保険制度との仕組みの違いをわかりやすく解説

医療保険の保障内容

医療保険の保障内容は「医療給付」と「現金給付」に大別されます。

医療給付とは

病院や診療所、調剤薬局などにおいて診療を受ける際に給付されるものです。被保険者に現金で直接支払われるのではなく、保険医療機関等に自己負担分を差し引いた診療報酬が支払われます。

具体的には、以下のような給付を受けられます。

医療給付の種類

- 療養の給付

- 訪問看護療養費

- 入院時食事療養費

- 入院時生活療養費(65歳以上)

- 高額療養費(自己負担限度額)

療養の給付とは、医療機関における診療や手術・入院・薬の処方などを対象としたもので、年齢や所得に応じて自己負担割合が変わります。

入院時食事療養費とは、療養の給付と併せて食事を給付するもので、1食につき460円が標準負担額となっています(低所得者の負担額は年齢や入院日数により1食100円~210円)。

現金給付とは

被保険者に現金が給付されるものです。

具体的には、以下のような制度があります。

現金給付の種類

- 出産育児一時金

被保険者またはその被扶養者が出産した場合に原則42万円を支給 - 埋葬料

被保険者またはその被扶養者が死亡した場合に定額5万円を支給 - 傷病手当金

被保険者が業務外の事由で労務不能となった場合に、一定額を支給※1 - 出産手当金

被保険者本人の産休中、一定額を支給※2

※1 最長で1年6ヶ月間、1日につき、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2相当額を支給。

※2 出産日以前42日から出産後56日までの間、1日につき直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2相当額を支給。

ココに注意

ただし、国民健康保険と後期高齢者医療制度においては、傷病手当金と出産手当金の支給を受けられません。

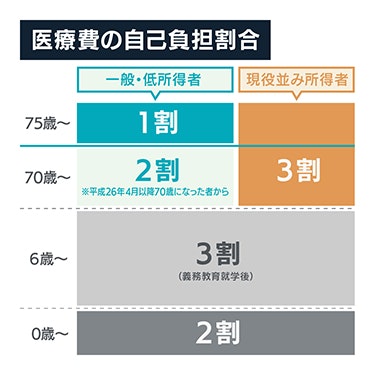

医療保険で自己負担する割合

医療保険を使って診療を受ける場合も、年齢や所得に応じて以下のような自己負担が生じます。

医療保険には「高額療養費制度」があり、被保険者の所得に応じて月ごとの自己負担限度額が設けられています。

医療費の自己負担額がこの限度額を超えた場合は、その超過分の償還を受けられます。

介護保険とは

介護保険とは、2000年に施工された介護保険法に基づき創設された制度です。

加入対象になるのは40歳以上の人で、医療保険料に上乗せする形で介護保険の支払もすることになります(65歳以上の人については原則、年金から天引き)。

介護保険制度の被保険者と受給要件

介護保険の対象者は、以下のように分けられます。

対象者 | 受給要件 |

第1号被保険者 | 原因に関係なく要介護状態・要支援状態となった場合に、介護サービスを利用できます。 |

第2号被保険者 | 末期がん・関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病が原因で要介護状態・要支援状態となった場合に限り、介護サービスの利用が認められます。 |

では、介護保険を利用して受けられる介護サービスとは、具体的にどういったものなのでしょうか。

介護保険の保障内容

介護保険の保障内容は「介護給付」と「予防給付」に大別されます。

介護給付とは

要介護1~要介護5の認定を受けた人が利用できるサービスです。

介護サービスの内容には、以下のようなものがあります。

介護給付の対象サービス

- 施設サービス

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 - 居宅サービス

訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所など - 地域密着型サービス

定期巡回、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護など

予防給付とは

要支援1~要支援2の認定を受けた人が利用できるサービスです。

介護サービスの内容には、以下のようなものがあります。

予防給付の対象サービス

- 介護予防サービス

介護予防型訪問看護、介護予防通所リハビリ、介護予防居宅療養管理指導など - 地域密着型介護予防サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護など

介護保険で自己負担する割合

介護保険を利用して介護サービスを受ける場合の自己負担額は、原則1割となっています。

ただし、一定以上の所得者については、自己負担額が2割もしくは3割になります。

また、介護保険には以下のように要介護度に応じた1ヵ月あたりの支給限度額が設けられており、これを超過した分については、全額自己負担となります。

要介護度 | 1ヶ月の支給限度額 |

要支援1 | 5万320円 |

要支援2 | 10万5,310円 |

要介護1 | 16万7,650円 |

要介護2 | 19万7,050円 |

要介護3 | 27万480円 |

要介護4 | 30万9,380円 |

要介護5 | 365万2,170円 |

介護における医療保険と介護保険の違い

上述のように医療保険と介護保険には、保障内容や自己負担割合・加入対象者の年齢というように様々な違いがあります。では介護サービスを利用する場合、医療保険と介護保険にはどのような違いがあるのでしょうか。

医療保険で受けられる介護サービス

医療保険を利用して受けられる介護サービスに「訪問看護」があります。

訪問看護とは

対象者の自宅に看護師や作業療法士・理学療法士などが訪問し、看護を行うサービスのことを言います。

訪問看護のサービス内容には、以下のようなものが挙げられます。

訪問介護のサービス内容

- 療養生活相談、支援

- 医療処置、治療上の看護

- 病状や健康状態の管理と看護

- 苦痛の緩和と看護

- 訪問リハビリテーション

- 認知症の人の看護

- 精神障がい者の看護

- 家族の相談と支援

- 住まいの療養環境の調整、支援

- エンドオブライフケア

- 在宅移行支援

医療保険を使って訪問看護を受けるには、医師に「訪問看護指示書」を交付してもらう必要があります。

また、訪問看護については基本的に介護保険が優先されるため、医療保険の対象になるのは以下のような方に限られます。

医療保険で訪問介護を利用できる方

- 40歳未満の方

- 40歳以上65歳未満で、16特定疾病の対象者でない方

- 40歳以上で、要介護・要支援認定を受けていない方

- 要介護・要支援認定を受けた方のうち、厚生労働大臣が定める疾病があるなど、特例に該当する方

介護保険で受けられる介護サービス

介護保険で受けられる介護サービスには、上述した訪問看護に加え、以下のように様々なものがあります。

介護保険の介護サービス

- 訪問サービス

訪問看護、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーションなど - 通所サービス

デイサービス、通所リハビリテーションなど - 短期入所サービス

ショートステイ、短期入所療養介護など - 施設サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など

また介護保険では、下記のような予防介護サービスを受けることも可能です。

予防介護サービスの内容

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

- 介護予防通所リハビリテーション

- 介護予防ショートステイ

- 介護予防短期入所療養要用介護 など

さらに介護保険で受けられる介護サービスには、市町村が指定・監督を行う以下のような地域密着型介護サービスもあります。

地域密着型介護サービスの内容

- 定期巡回

- 地域密着型通所介護

- 夜間対応型訪問介護

- 小規模多機能型居宅介護

- グループホーム

- 看護小規模多機能型居宅介護 など

関連ページ:医療保険と生命保険の違いとは|どっちがおすすめ?両方に入るべき?

医療保険と介護保険は併用できる?

医療保険でも介護保険でも利用できる、訪問看護サービス。では訪問看護を利用する場合、どちらの保険を使えばいいのでしょうか。また、これらの保険を併用することは可能なのでしょうか。

医療保険と介護保険は、併用する(同時に利用する)ことができません。そのため訪問看護を利用する場合は、どちらか一方の保険を使うことになります。

訪問介護の利用時は医療保険と介護保険のどちらが優先される?

40歳未満の方

介護保険は、

- 65歳以上の第1被保険者

- 40歳以上65歳未満の第2被保険者

を対象とする保険ですので、40歳未満の方が訪問看護を利用する場合は医療保険を利用します。

ただし医療保険を利用するには、医師から訪問看護指示書の交付を受けるなど、一定の条件を満たす必要があります。

40歳以上の方

40歳以上の方が介護サービスを利用する場合、介護保険利用の可否を検討することになります。

被保険者の年齢 | 介護保険の受給要件 |

40歳以上65歳未満の方の場合 | 関節リウマチや末期がんなど16特定疾病によって要支援・要介護状態になった場合に限り、介護保険を利用できます。 |

65歳以上の方の場合 | 要支援認定・要介護認定を受けていれば介護保険の利用が可能です。 |

関連ページ:40代・女性が入る平均的な医療保険とは?おすすめの選び方も紹介

民間の医療保険と介護保険に加入する必要性は?

医療保険を使って治療を受ける場合も、介護保険を使って介護サービスを利用する場合も、1~3割の自己負担額が生じます。

医療保険には高額療養費制度もありますが、自己負担額が月数万円になって家計を圧迫したり、先進医療など治療法によっては医療保険を使えなかったりするケースもあります。

また介護保険にも1ヵ月あたりの限度額が設けられており、超過分については全額を自己負担しなければなりません。

ココがポイント

そこで検討したいのが、民間医療保険と民間介護保険です。これらの保険に加入することにより、病気やケガ、介護状態に伴う経済的なリスクにしっかり備えられるのです。

加入を優先すべきなのは医療保険?介護保険?

民間の保険商品選びをするにあたっては、民間医療保険を優先して検討することをおすすめします。

もちろん、将来介護が必要になった場合への備えは大切ですが、病気やケガのリスクと介護のリスクを比較した場合、前者についてより重くとらえる必要があるからです。民間医療保険で病気やケガのリスクに備えたうえで余裕があれば、民間介護保険への加入を検討してはいかがでしょうか。

まとめ

日本は社会保障制度が充実しており、医療保険を利用すると、原則3割の自己負担額で医療機関での診療を受けたり、薬を購入したりできます。

また介護保険を使うと、原則1割の自己負担額で介護サービスを利用することができます。

ただし、どちらの保険も一定の自己負担額が生じますし、介護保険については利用するにあたり年齢や要介護認定の有無など、いくつかの条件を満たす必要があります。

公的な医療保険や介護保険だけでは、病気やケガ・介護リスクへの備えが不十分である可能性がありますので、民間医療保険や民間介護保険を上手に活用することが大切です。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)