定期保険の必要性とは?定期保険の種類や保険料の相場、加入のメリット・デメリットを解説

この記事では、定期保険の必要性について信頼のファイナンシャルプランナーが解説していきます。定期保険の種類や保険料の相場、加入のメリット・デメリットについても触れていきますので、保険選びの際にぜひお役立てください。

1. 定期保険とは?

(1)定期保険とは?

定期保険とは「一定期間内に被保険者が亡くなった時に、死亡保険金を受け取れる保険」です。

あなたの万一(死亡)の時のために、手頃な保険料で必要な金額を必要な期間だけ用意することができます。

何のため? | ・家族の生活資金のため |

|---|---|

いくら必要? | 目的に合わせて準備すべき必要額を計算する |

期間は? | 家族にとって必要な期間(5年・10年・20年などで設定)の保障が必要である |

誰が使う? | 契約者・被保険者=自分 |

受取方法は? | 自分(被保険者)の万一時に:一括して受け取りたい |

(2)定期保険の種類

定期保険の種類について、いくつかの観点から分類できます。

4つの仕組み

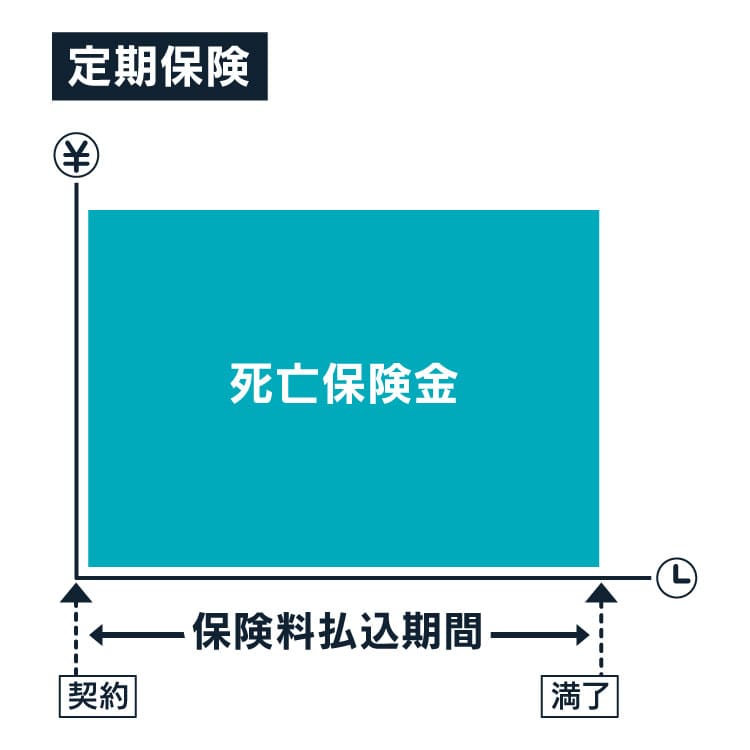

①定期保険(ていきほけん)

保障期間をあらかじめ5年間や10年間など一定の期間とし、その期間中に死亡した場合に一括で死亡保険金を受け取る、一番シンプルな形です。

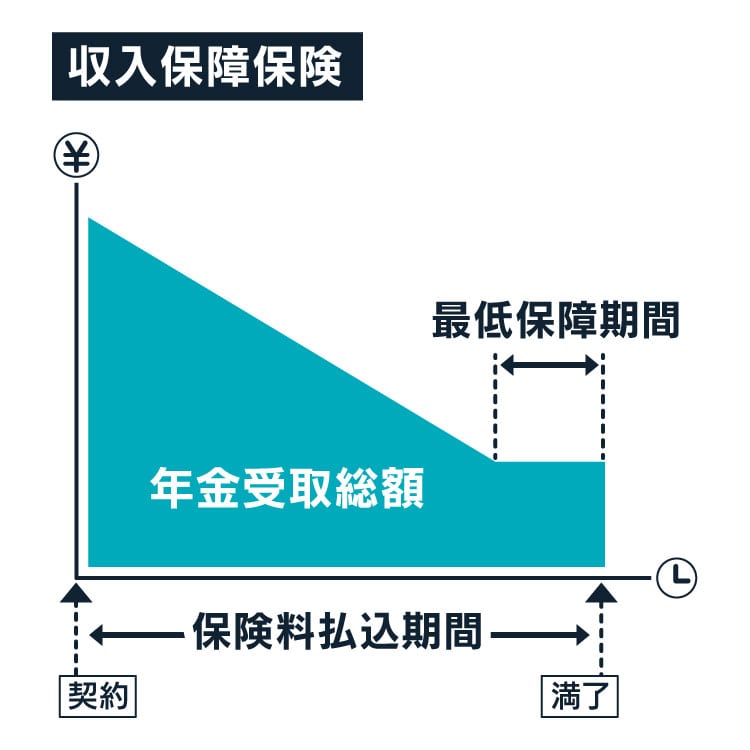

②収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん)

定期保険と同様に保障期間は一定期間ですが、死亡保険金の受取が一括ではなく年金形式で受け取れます。

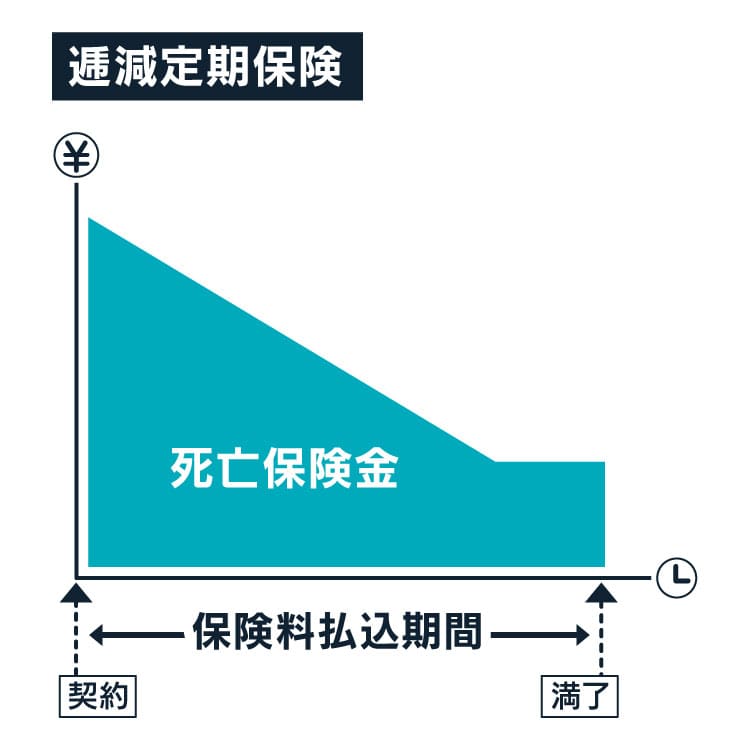

③逓減定期保険(ていげんていきほけん)

契約した後、保障期間が経過するとともに受け取れる死亡保険金額(死亡保障額)が一定の割合で減額される定期保険です。

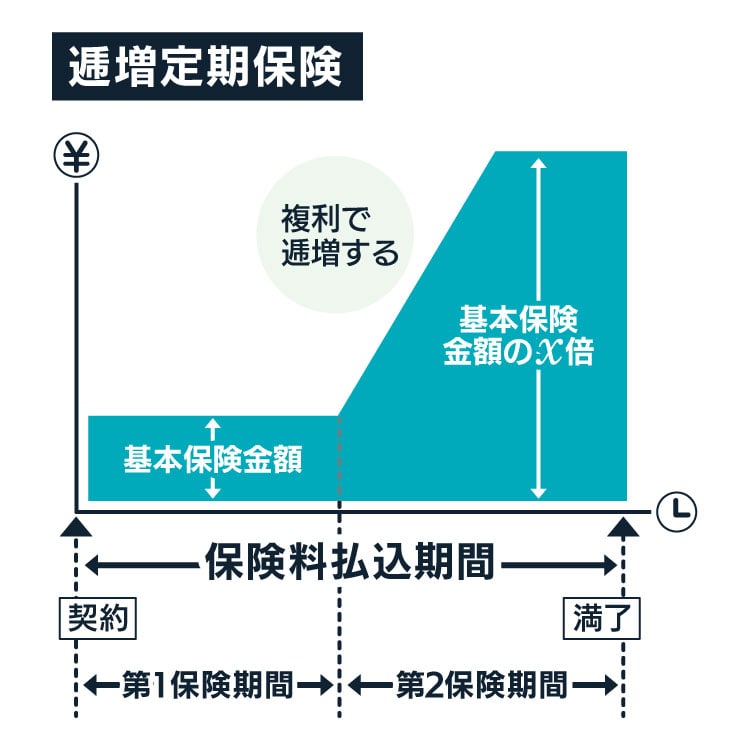

④逓増定期保険(ていぞうていきほけん)

契約した後、保障期間が経過するとともに受け取れる死亡保険金額(死亡保障額)が一定の割合で増額される定期保険です。

2つのリスク別タイプ

①リスク細分型定期保険(りすくさいぶんがたていきほけん)

リスク細分型保険(りすくさいぶんがたほけん)

生命保険の保険料は、年齢と性別のグループによる死亡率や病気への罹患率をもとに算出されており、この区分をさらに細かく分けた保険のこと。

リスク細分型保険は、

- タバコを吸わない人

- 保険会社が定めた血圧、BMI基準を満たす人

- 自動車の違反履歴がない人

などの保険料を割り引く仕組みです。

健康体の人は病気にかかるリスクが相対的に低いことから、保険料の優遇が受けられるように設定されています。

※BMI=Body Mass Index(ボディ・マス・インデックス)の略。身長と体重のバランスのこと。

標準体・健康体・優良体・非喫煙優良体など、健康状態によるランク分けがされており、ランクが高いほど割引率が高くなります。

保険会社によって割引率は異なりますが、非喫煙優良体の基準を満たすと標準体の半額程度まで保険料が割引かれることもあります。

ただし、非喫煙料率の適用を受けるためには保険会社が実施する検査の受診が必要です。尿検査や唾液での検査が行われますが、いずれも1年以内の喫煙を検出できます。虚偽の申告はできません。

万が一、優良体割引が適用されなかった場合、リスク細分型でない定期保険との比較を行いましょう。割引が効かないリスク細分型保険よりも、通常の定期保険のほうが割安というケースもあります。

②引受基準緩和型定期保険(ひきうけきじゅんかんわがたていきほけん)

定期保険をはじめとした生命保険では、加入のためには健康状態に関する告知が必要です。健康状態が良好でない場合は、加入しにくい傾向があります。

引受基準緩和型医療保険(ひきうけきじゅんかんわがたいりょうほけん)

健康状態の条件を引き下げて加入しやすくした保険。告知内容が通常の定期保険と比較してシンプルなため、持病や入院歴があっても加入しやすいと言える。

持病がある人などは健康体・標準体の人に比べて、相対的に病気で死亡する可能性が高いとされているため、保険料は通常の保険よりも高く設定されています。

保険料の払込期間が長引くことで、死亡保険金よりも支払った保険料の総額が多くなる可能性もあるのです。

引受基準緩和型定期保険に加入するまえに、通常の定期保険に加入できないかを保険会社に相談してみましょう。

保険料を割り増しすることで通所の定期保険に入れることもあり、場合によっては引受基準緩和型定期保険に加入するより保険料が安くなるケースもあります。

2. 定期保険の必要性

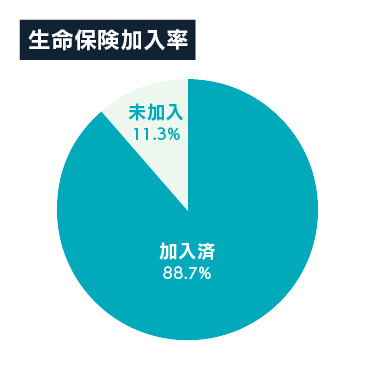

(1)定期保険の加入率

生命保険文化センターの「令和元年度 生活保障に関する調査」によれば、生命保険(個人年金保険を含む)加入者の割合は、男女問わず8割を超えています。多くの人が、何らかの生命保険に加入しているということです。

※出典:生命保険文化センター 令和元年度「生活保障に関する調査<速報版>」77P

年代に分けてみると、30代を境に加入率が一気に上がります。

20歳代では男性が58.5%・女性が59.9%と半分近い割合なのに対し、30歳代では男性82.4%・女性は82.8%と一気に8割を超えてきます。

40代から60代までは、いずれの世代・性別でも80%を上回っているのも特徴です。

30代になると結婚・出産・子育てなどが始まる人が多いため、独身が多い20歳代よりも「万が一発生した場合の保障」の重要性が高まります。20代は公的保険しか加入していなかった人も、30代になれば何らかの生命保険への加入を検討するべき時期といえるでしょう。

※出典:生命保険文化センター 令和元年度「生活保障に関する調査<完全版>」183P

(2)残された遺族に必要なお金とは

「自分に万が一があった場合にできるだけ多くのお金を遺したい」と感じる人は多いかもしれません。しかし、保険を使って今の生活を実現しようとする場合、月々に支払う保険料が高額になる可能性があります。

万が一の時のために、毎月高額な保険料を支払って毎日の生活に支障をきたすのは本末転倒です。

たとえば賃貸に住んでいる家族の場合、大黒柱が亡くなった後もそのまま住み続けるのか実家に帰るのかによって、必要になるお金は変わってきます。今は専業主婦でもパートとして働きに出れば、月に5~10万円の収入を得ることは可能でしょう。

こういった複数のイメージから、必要になる最低限の金額をイメージすることが大切になります。

残された家族に必要になるお金としては、

・教育費

・住居費

・生活費

などがあります。

残された遺族に入っている収入としては、

・家族が働いて得られる収入

・死亡退職金

・遺族年金

などがあります。

必要になるお金から収入を差し引くことで、必要保障額が見えてくるでしょう。

(3)遺族の必要保障額はいくら?

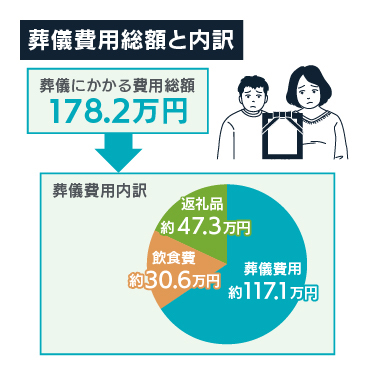

一般社団法人日本消費者協会「第11回『葬儀についてのアンケート調査』2017年」によれば、通夜を含めた葬儀一式、寺院の費用などを総合すると平均で195.7万円がかかると言われています。

大黒柱が亡くなることで、葬儀のために200万円近い金額が必要ということです。

ただし、最近ではコンパクトな家族葬や霊園より安価な「納骨堂」といった埋葬形式もあります。自身の埋葬方法・葬儀方法によってかかるお金は大きく変わるでしょう。

また、子どもの教育費も加味する必要があります。「平成30年度 子供の学習費調査」によれば、幼稚園から高校まで私立に通った場合は1,800万円以上、全て公立だとしても約500万円のお金がかかります。

※出典:文部科学省 平成30年度「子供の学習費調査結果について」

子どもが複数いれば、その分だけお金がかかります。子どもが小さい場合は、どの進路に進んでも良いような保障金額を設定しましょう。

続いて、住居費用です。

持ち家の人が住宅ローンを支払っている場合、団体信用生命保険に加入していれば契約者の死亡によってローンの支払いは免除されます。

住居費の分を差し引いて保障額を計算すると合理的です。

ただし、賃貸の場合は引き続き家賃を支払っていく必要があります。万が一の場合に実家に戻ることが難しい場合は「今の賃貸に住み続ける前提」で保障額を計算しましょう。

(4)遺族年金はいくら受け取れる?

亡くなった人に生計を維持されていた人は、

・遺族厚生年金

を受け取ることができます。

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人の遺族が受け取れる年金。

国民年金に加入中に亡くなった場合は、加入期間のうち保険料納付済み期間が2/3以上あることが必要になります。

特例また、令和8年3月31日までに死亡の年齢が65歳未満の場合、死亡の前々月までの1年間で滞納が無ければ支給されます。

遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」のいずれかが受け取ることができます。

ただし、子は

・または20歳未満で障害年金の障害等級1級また2級の子である

ことが条件です。

支給金額は「781,700円+子の加算額」です。条件に当てはまる子がいれば第一子・第二子で各224,900円、第三子以降は各75,000円が加算されます。

※出典:日本年金機構「遺族基礎年金」

亡くなった人がサラリーマンや公務員の場合は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金を受け取ることが可能です。

遺族厚生年金の支給額は、基本的に老齢厚生年金の約4分の3の金額です。

亡くなった人が受け取った給与や賞与をもとに計算される「平均標準報酬額」などによって決まるため、亡くなる前の給与金額が高い方のほうが、遺族厚生年金の支給額は高くなります。

計算式は、以下のとおりです。

※画像引用:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・受給開始時期・計算方法)」

被保険者期間が300月(25年未満)の場合、300月とみなして計算されます。

また、一定の条件を満たす夫の死亡時に40歳以上65際未満の子どものいない妻が「子どもが18歳到達年度の末日(3月31日)に達したなどの理由で遺族基礎年金を受給できない」場合は、40~65歳までのあいだに「中高齢寡婦加算」が追加されます。支給される金額は、年間585,100円です。

※出典:日本年金機構「遺族厚生年金」

3. 定期保険のメリット・デメリット

(1)定期保険のメリット

① 定期保険は少ない保険料で大きな額の死亡保障を用意することができる

② 収入保障保険は定期保険より少ない保険料で無駄のない死亡保障を用意することができる

③ 定期保険の全期型・歳満了は総払込保険料額が最終的に更新型より少なくなることが多い

④ 定期保険の更新型・年満了は契約当初は全期型に比べて保険料が安い

⑤ 相続税対策として利用することができる

⑥ 生命保険料控除を利用して所得税・住民税の節税ができる

関連記事:生命保険料控除でいくら戻ってくる?

(2)定期保険のデメリット

① 定期保険・収入保障保険は保障期間内の死亡でなければ満期になっても保険金が支払われない

② 定期保険の全期型・歳満了は契約当初は全期型に比べて保険料が高い

③ 定期保険の全期型・歳満了は契約が自動更新されないため満了と同時に保障がなくなる

④ 定期保険の更新型・年満了は総払込保険料額が最終的に全期型に比べ多くなることがある

⑤ 収入保障保険は逓減定期保険の一種であるため満期が近くなると受け取ることができる死亡保障額は小さくなる

.jpg)

.jpg)

![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)