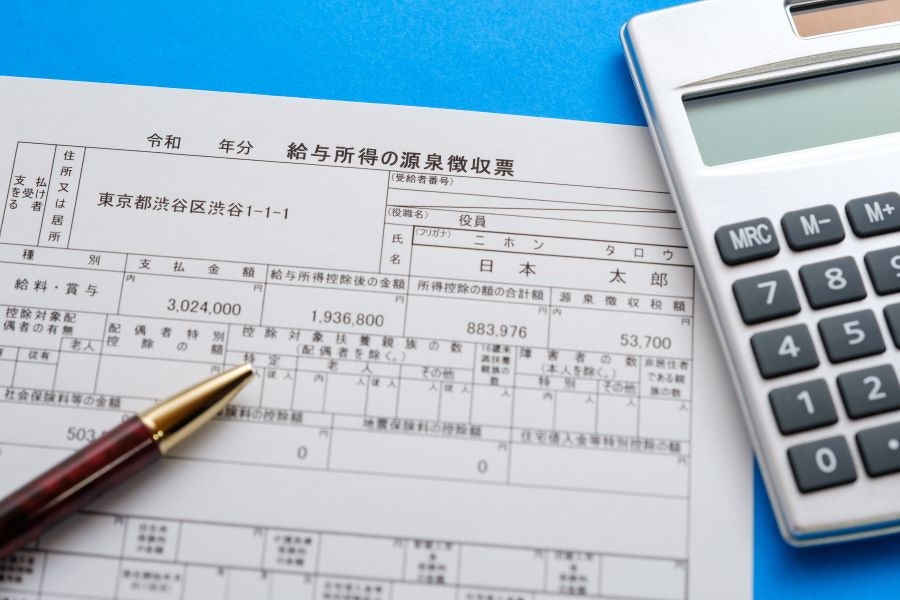

令和6(2024)年の年末調整の変更点は?年末調整で注意したいポイントも解説

本格的な年末調整の時期になりました。毎年年末調整には変更点がありますが、令和6(2024)年については6月から実施された定額減税にかかわるものを中心に、いくつか変更点がありました。

この記事では、昨年の令和5(2023)年に行われた年末調整の変更についておさらいをしつつ、令和6(2024)年の年末調整の変更点について解説します。

2023(令和5)年の主な変更点は?おさらいしましょう!

昨年、2023(令和5)年の年末調整に関する大きな変更点は扶養控除を受けることができる非居住者の親族の要件見直しでした。以下で詳しく解説します。

扶養控除を受けることができる非居住者の親族の要件見直し

2022(令和4)年12月までは扶養控除の対象となる親族は「居住者・非居住者にかかわらず16歳以上」が条件とされていましたが、2023(令和5)年1月からはその親族が非居住者である場合、下記いずれかを満たせば対象となります。

- 16歳以上30歳未満の親族

- 30歳以上70歳未満の親族である場合、国内に住所・居住のない留学生、障害者または扶養控除の申請者よりその年において生活費・教育費の支払いを38万円以上受けている親族のいずれかの条件に該当する者

- 70歳以上の親族

また、30歳以上70歳未満の親族のうち、国内に住所・居住のない留学生については申請の際に扶養控除申告書と現行の親族関係書類に加え、国内に住所・居所がないことが証明できる「外国における査証(ビザ)に類する書類の写し」や「外国における在留カードに相当する書類の写し」といった書類が追加で必要となりました。

これにより令和5年・令和6年分の「扶養控除等申告書」の様式も変更となっています。詳細は以下のQ&Aでご確認ください。

2024(令和6)年の年末調整に関する主な変更点は?

2024(令和6)年の年末調整に関する主な変更点は以下の通りです。以下で詳しく説明します。

- 定額による所得税額の特別控除(定額減税)の実施

保険料控除申告書の「申告者との続柄」欄の廃止

- 令和7年分の扶養控除等申告書が「簡易な扶養控除等申告書」で対応可能に

- 令和6年度税制改正に合わせ住宅ローン控除の制度内容が変更に

なお、令和6年分の年末調整の概要や手続き方法については以下の国税庁の案内をご覧ください。

定額による所得税額の特別控除(定額減税)の実施

2024年6月から定額減税(正式名称:定額による所得税額の特別控除)がスタートしました。この制度の対象となるのは、以下に当てはまる給与所得者です。なお、すでに2024年6月1日以後に支払われている給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されています。

- 日本国内に住所がある個人であること

- 令和6年分の所得税・個人住民税所得割の納税者であること

- 令和6年の合計所得金額が1,805万円以下であること(給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)

年末調整の際にはその時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算が行われます。ただし、合計所得金額が1,805万円を超え定額減税の対象外となる場合でも、6月1日以後に支払われている給与等の源泉徴収税額から定額減税額がいったん控除されているため、年末調整または確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることになります。

また、6月1日以後最初に支払われた給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に変更があった場合にも、年末調整や確定申告において最終的な年間の所得税額や定額減税額との精算が行われることになります。

関連記事:2024年6月からスタート!定額減税とは?対象者・計算方法をわかりやすくFPが解説

保険料控除申告書の「申告者との続柄」欄の廃止

年末調整において保険料控除を受ける際に、給与所得者は保険料控除申告書を提出しなければなりません。従来、申告書内の生命保険料控除や地震保険料控除、そして社会保険料控除の記載欄において申告者との続柄の記載が必要でしたが、今年度より不要となりました。

関連記事:生命保険料控除でいくら戻ってくる?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート職業別】

令和7年分の扶養控除等申告書が「簡易な扶養控除等申告書」で対応可能に

扶養控除を受けている場合、年末調整では扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があります。当年や翌年について扶養控除に関する変更があれば、この際に異動の申告を行う必要があります。

年末調整の際には翌年分の扶養控除についてもこの申告書を提出する必要がありますが、前年分の申告書に記載した事項から特に異動や変更がない場合には、異動がない旨を記載した「簡易な扶養控除等申告書」を提出することが可能となりました。記載方法などは以下をご確認ください。

令和6年度税制改正に合わせ住宅ローン控除の制度内容が変更に

令和6年度の税制改正により、住宅ローン減税の制度内容にも変更がありました。

まず、以前より対象の新築住宅が下記条件を満たす際には住宅ローン控除を受けることができましたが、その建築確認の期限が令和6(2024)年12月31日まで延長されました。

- 床面積が40㎡以上50㎡未満

- 合計所得金額が1,000万円以下

※参考:国土交通省「住宅ローン減税」

次に、2024年1月以降に建築確認を受けた2024年および2025年に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除を受ける際には省エネ基準を満たしていることが必須条件となりました。詳しい内容については国土交通省のホームページをご確認ください。

まとめ

以上、令和5(2023)年における年末調整の変更点の振り返りと、令和6(2024)年における変更点を解説しました。会社員などの給与所得者は、毎年年末が近づくと年末調整の申告書や保険料控除証明書などの提出を会社より依頼されます。あらかじめ変更点を知り、スムーズに対応できるよう準備しておくとよいでしょう。

なお記事内で触れた年末調整や生命保険料控除などについては下記の関連記事でも紹介しています。ぜひご一読ください。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)