生命保険料控除とふるさと納税はどちらがお得?併用による影響や上限に関して解説

生命保険料控除証明書がお手元に届いた頃でしょうか。会社員・公務員の方であれば年末調整の時期ですね。また、ふるさと納税もそろそろ決めて終わらせなくてはいけない時期です。

本記事では、生命保険料控除とふるさと納税の併用する場合、注意すべきポイントについて解説いたします。

本記事のポイント

- 所得控除は、その年の所得から差し引いて所得税・住民税の負担を軽減する制度

- 生命保険料控除制度とふるさと納税は所得控除の一種で併用可能

- 生命保険料控除をはじめとした所得控除を引いた後の所得で、ふるさと納税の上限額は変わる

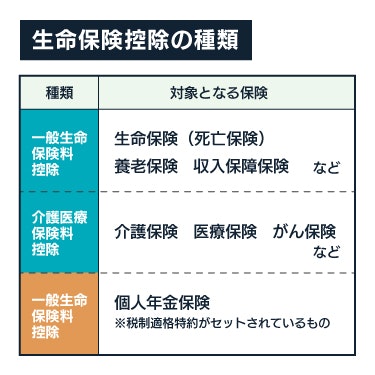

生命保険料控除制度とは?

生命保険料控除制度は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ生命保険料の金額によって、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減される制度です。

いわゆる、「所得控除」と呼ばれるものの一種で、税金の負担を軽減します。

関連記事:生命保険料控除でいくら戻ってくる?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート職業別】

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、本来は住んでいる自治体に納める予定の税金を、任意の自治体に寄付することで、所得から住民税や所得税が控除される仕組みです。

控除を受けられる上限は納税額によっても異なりますが、控除される金額は寄付金から2,000円を引いた金額と決められています。

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

生命保険料控除制度もふるさと納税も「所得控除」のひとつです。

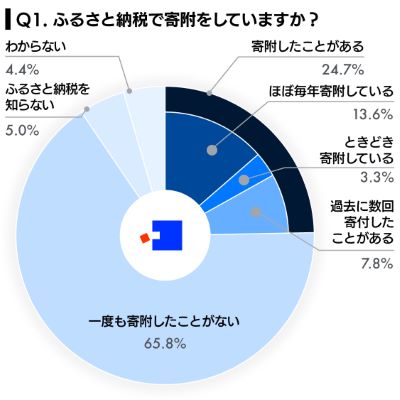

ちなみに、コのほけん!にて独自に実施した、ふるさと納税についての調査では、ふるさと納税の寄附経験が一度もない、という人が約7割という結果になりました。

生命保険控除とふるさと納税は併用はできる?それによる影響はある?

生命保険控除とふるさと納税は併用できます。

注意すべき点は、生命保険料控除の金額に限らずその他の所得控除によって、ふるさと納税の上限が変わってくる点にあります。

生命保険控除とふるさと納税の上限は?

生命保険料控除の上限額

生命保険料控除の上限額は、旧制度と新制度で異なります。なお、納めた所得税以上の金額の控除はできないため、ご注意ください。

所得税の控除限度額

旧制度:「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれに適用され、あわせて10万円が限度となります。

新制度:「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて12万円が限度となります。

旧制度の場合

「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれに適用され、あわせて10万円が限度となります。

年間払込保険料 | 控除される金額 |

|---|---|

25,000円以下 | 払込保険料全額 |

25,000円超50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+12,500円 |

50,000円超100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+25,000円 |

100,000円超 | 一律50,000円 |

新制度の場合

「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて12万円が限度となります。

年間払込保険料 | 控除される金額 |

|---|---|

20,000円以下 | 払込保険料全額 |

20,000円超40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |

40,000円超80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |

80,000円超 | 一律40,000円 |

所得税からの還付金額の計算の仕方

ここからが大事です。下記の早見表から、あなたの税率を確認し、保険料控除の対象額にかけると、所得税からの還付金額が計算できます。

支払った生命保険料のうち控除対象となる金額 × 所得税率 = 還付金額

課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |

1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。

個人住民税の生命保険料控除額

旧制度は、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」のそれぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。

新制度では、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」そして「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。

旧制度の場合

「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。

年間払込保険料 | 控除される金額 |

|---|---|

15,000円以下 | 払込保険料全額 |

15,000円超40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |

40,000円超70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |

70,000円超 | 一律35,000円 |

※新制度は一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料(税制適格特約付加)それぞれに適用

※旧制度は一般生命保険料、個人年金保険料(税制適格特約付加)それぞれに適用

新制度の場合

「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。

年間払込保険料 | 控除される金額 |

|---|---|

12,000円以下 | 払込保険料全額 |

12,000円超32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |

32,000円超56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |

56,000円超 | 一律28,000円 |

住民税からの控除される金額の計算の仕方

住民税に関しては、全額が翌年の住民税から控除(引かれる)形になります。

支払った生命保険料のうち控除対象となる金額 × 10% = 住民税から控除される金額

関連記事:生命保険料控除でいくら戻る?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート】

ふるさと納税の上限はいくら?

生命保険料控除をはじめとした各種の所得控除を除いた後の課税所得額からふるさと納税の上限額が決まります。

控除を受けられる上限は納税額によっても異なりますが、控除される金額は寄付金から2,000円を引いた金額と決められています。なお、所得税の控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。住民税については、総所得金額等の30%が上限です。

所得税からの控除の計算の仕方

所得税から控除される場合、還付金となります。

所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)× 所得税の税率

住民税からの控除の計算の仕方

住民税からの控除には「基本分(確定申告の場合)」と「特例分(ワンストップ特例制度)」があり、それぞれ以下のように決まります。

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

■ 基本分(確定申告の場合)

住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

■ 特例分①(ワンストップ特例制度の場合)

住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分)– 所得税の税率)

特例分(①で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、下記:特例分(②)の計算式となります。この場合、実質負担額は2,000円を超えます。

■ 特例分②(ワンストップ特例制度の場合)

住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

生命保険控除とふるさと納税はどちらがお得?

生命保険料控除とふるさと納税は両方ともうまく活用するとお得です。

生命保険料控除以外に所得控除が多い方は、ワンストップ特例を利用するのもおすすめです。そのほかには、確定申告をする必要のない会社員の方にもおすすめです。

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。

ココに注意

ワンストップ特例制度は、寄付を行った自治体宛に書類ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を1月10日必着で提出することで適用されます。

関連記事:【2023年】年末調整で生命保険料控除を出し忘れたらどうなる?その対処法

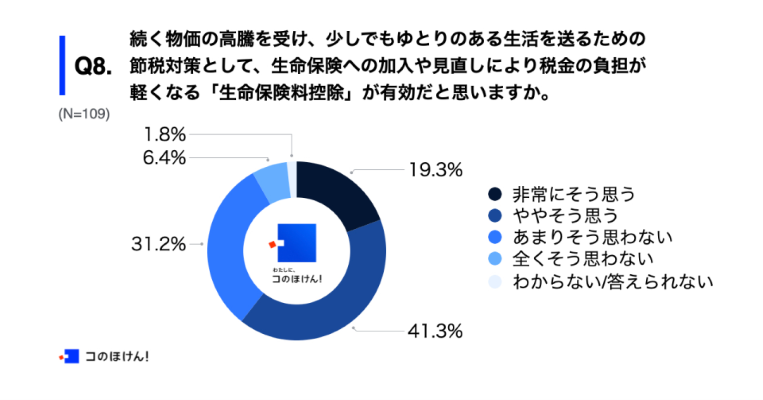

なお、コのほけん!にて実施した「高所得者の家計負担に関する実態調査」では、生命保険料控除が節税対策として有効だと思うと約6割の人が回答しました。

まとめ

生命保険料控除とふるさと納税は所得控除の一種です。

ふるさと納税の上限額は、生命保険料控除以外の医療費控除や住宅ローン控除等の他の所得控除にも影響されます。

所得税からの還付金と翌年の住民税から軽減されるためうまく活用しましょう。

ふるさと納税は上限額を考えながら上手に活用していきたいですね。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)