AYA世代の女性のがん保険の必要性を解説 | 妊孕性温存にかかる費用と公的助成制度とは

15歳から39歳のがん患者であるAYA世代の医療費と公的支援は現在どのようになっているのでしょうか?

本記事では課題と治療していく上で必要となる費用などのお金について説明していきます。

AYA世代と国の支援の方向性

AYA世代は15〜39歳と幅広い年代です。

厚生労働省が実施した「第1回小児・AYA世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会」(平成29年12月1日)の資料で、AYA世代のライフステージ別の分類で思春期(Adolescents)と若年成人(Young adults)の2つに分けられており、それぞれ下記のように定義されています。

思春期(Adolescents)

就学期。精神的・社会的自立に向けた発達段階。就労前で経済的自立ができていない。意思決定の主体は親になりがち。性的にも発達途上。

若年成人(Young adults)

就労期。精神的・経済的に自立し始める。意思決定は本人。次世代を生み育て、社会を支える。

この資料の中でも、国の方針として、AYA世代への支援の在り方は下記のように述べられています。

同じ年齢であっても、自立の度合い、就学・就労・経済的状況、家庭環境により、ライフプランには個人差があるため、具体的な対応において、上記の分類によって画一的な対応をすることは望ましくない。

AYA世代については変化の激しいライフステージと重なるため、公的支援の在り方を含めて患者のひとりひとりにより寄り添った形であることが必要とされています。

関連記事:AYA世代(アヤセダイ)とは-女性のがん保険の必要性

AYA世代のがんの現状と課題

過去の記事でAYA世代のがんの種類について見てきましたが、特徴は下記の通りです。

- AYA世代のがんは希少がんが多い

- 10代は小児がんと罹患するがんの種類が重複している

- 20代は小児がんと成人のがんと両方の特徴を備えている

- 20代から30代にかけて女性特有のがんの罹患率が多くなる

AYA世代のがんの上記の特徴に加えて、がんの患者の絶対数が少ないこと、小児と成人のはざまにあたる患者の扱いが難しいことなどから、病院など医療機関や関係者にAYA世代の診療や患者の相談支援のノウハウが蓄積されにくいという課題があります。

変化の激しいライフステージと重なることから、就学、就労、場合によっては妊娠・出産・育児を含めた支援が必要となりますが、情報提供を含めて十分な支援や相談体制が整えられているとは言えません。

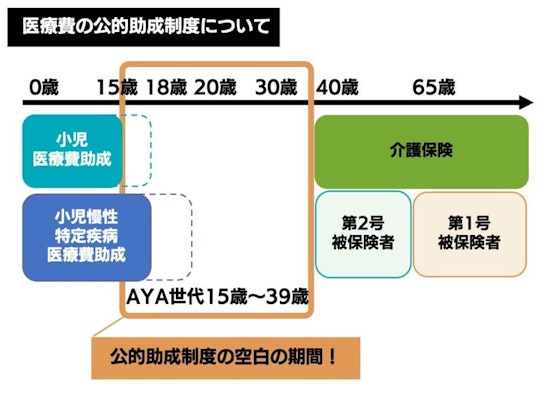

AYA世代の医療費と公的助成制度について

AYA世代は小児と成人のはざまに位置する患者も多いことから、小児と成人の治療に対応できる病院が必要となります。

現状、小児期は就学含めて手厚い支援体制がありますが、小児と成人のはざまに位置するAYA世代の患者に対しては非常に手薄い状態です。

15歳未満、18歳未満の発症の小児がん患者は、一部所得に応じた自己負担がありますが、保険診療の自己負担分に対する医療費がほぼ公費で負担されます。

また、一部条件に合致したがん患者については20歳まで公的助成を受けることが可能な場合があります。

40歳以上の末期がん患者は、介護保険から、訪問介護、入浴介助、福祉用具貸与などのサービスを1割負担で受けることができます。

ココがポイント

図ををみてもわかるように、AYA世代(15歳から39歳)、特に、20歳から39歳までの年代に対しては、医療費助成などの制度がないことがわかります。

治療のため仕事を続けるのが難しく、経済的困難を抱える人も少なくありません。

障害年金は、がんにより、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった場合でも申請が可能です。

申請が認められれば、医療費などが免除されます。

また、障害年金の対象に該当し、年金を早くから受給できる場合がありますので、下記の相談窓口に相談してみましょう。

経済的支援の相談

- がん相談支援センター

- 各自治体の相談窓口

- ソーシャルワーカー

- 社会保険労務士

AYA世代の妊孕性(にんようせい)の問題とお金の話

妊孕性(にんようせい)とは?

妊孕性(にんようせい)とは、将来、子どもを産み育てる可能性を指します。女性であれば、妊娠する力、男性であれば、妊娠させる力と表現することができます。

AYA世代は15歳から39歳と若い世代であることから、がん治療後の後遺症として、妊孕性(にんようせい)の低下・廃絶(はいぜつ)の問題に直面する可能性があります。

卵巣、子宮以外も含めて骨盤の中にある臓器、精巣に対する抗がん剤、放射線治療、外科的手術は、生殖機能にダメージを与える可能性があります。

卵巣や精巣などの性腺機能不全をきたす妊孕性(にんようせい)の低下、子宮・卵巣・精巣など生殖臓器の喪失により将来子供を持つ事が困難になる妊孕性の廃絶(はいぜつ)があります。

関連記事:妊孕性(にんようせい)ってなに?-女性のがん保険の選び方

妊孕性の温存(にんようせいのおんぞん)とは?

妊孕性の温存とは、治療開始前に、がんの治療が待てる状態で、本人が希望した場合に、予め、卵子・精子・卵巣を凍結保存することで、治療終了後の機能回復を期待するものです。

抗がん剤を使った場合でも、機能低下が一時的で、治療が終われば機能が回復する可能性が高いケースもあります。

妊孕性の温存の方法は?

妊孕性の温存の方法として主なものは下記の4つになります。

- 受精卵凍結(パートナーがいる場合のみ)

- 卵子凍結

- 卵巣凍結

- 精子凍結

妊孕性の温存にかかる費用は?

妊孕性の温存にかかる費用はどのくらいなのでしょうか?

受診するまでにかかる費用

紹介状作成料(がん治療を受ける病院と生殖医療機関が異なる場合)

生殖補助医療を用いた妊よう性温存方法にかかる費用

- カウンセリング料:初回5,000円、再診2,000円

- 受精卵凍結:約35万円

- 卵子凍結:約35万円

- 卵巣凍結:約60万円

- 精子凍結:約5万円

- 凍結保存した場合の更新料:約2~6万円 / 年

- 凍結精子を使った顕微授精:約 40 万円

生殖医療は、保険適応外で自費診療となります。

治療が長くなると、それだけ負担も大きくなります。

乳がんの場合、5年、10年単位で治療を続ける場合もあり、治療費だけではなく、こうした費用も加わることで負担が大きくなっていきます。

関連記事:不妊治療の健康保険適用の拡大範囲はどこまで?費用やメリット・デメリットも解説

妊孕性の温存に関する公的助成制度の現状について

妊孕性の温存には費用がかかることを見てきました。

厚生労働省では現在「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を行っています。

また、がん患者の妊孕性温存の助成制度を整備する自治体も増えています。

事業の概要や、がん患者の生殖機能に関する助成制度がある自治体は、以下のリンクから確認することができます。

まとめ

AYA世代にあたる世代は、がんになった場合により一層の自助努力が必要となるため、うまくがん保険を活用したいところです。

がん保険の診断給付金などを、がん治療開始前に妊孕性の温存治療に充てるということもひとつの手段として考えられます。

万が一に備えて、ただし、無駄な支出をしないためにも、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)