小学校・中学校受験にはいくらかかる?入学後に必要な費用は?学資保険で教育資金に備える方法

いわゆる「お受験」により、「子供を私立の学校に入れたいけど、どれだけの費用がかかるかわからない」と不安になっている方は多いのではないでしょうか。

子供を育てるには、1,000万や2,000万円の資金が必要だといわれています。大学の進学時に多くの進学資金が必要ですが、小学校や中学校の進学にも多くの費用がかかるため、資金をしっかり確保しておかなければなりません。

そこで今回は、小学校や中学校の進学時にかかる費用や、資金の貯め方について解説していきます。

「小学校受験」をする理由

98.8%の子供が公立の小学校に進学しますが、なかには私立や国立の小学校に進学する子供もいます。

私立や国立の小学校に進学させる理由は、「より高度な教育を受けさせた」「いじめの少ない環境で教育を受けさせたい」などが挙げられます。

一方で、私立や国立の小学校は、公立よりもお金がかかるケースがほとんどです。どれくらいの費用がかかるのかを確認したうえで、進学させるかどうかを決める必要があるでしょう。

公立小学校と私立小学校、国立大学附属小学校それぞれの違いについて

ここでは、公立小学校と私立小学校、国立大学附属小学校それぞれの違いについて詳しく解説していきます。

公立小学校

公立の小学校は、同じ地域内に住む6歳に達した子供達が通います。住んでいる地域によって、通学する小学校が決まるため親の職業や年収、考え方などもバラバラ。そのため様々な子供が集まり、学校の雰囲気の学校事によって大きく異なります。

また、公立の小学校は、教育委員会が管轄しており所属している先生も一定年数ごとに異動する仕組みです。

公立小学校に通わせるメリットやデメリットには、以下のようなものが挙げられます。

メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

公立小学校の授業料は、保護者が負担する必要はありません。基本的には歩いて行ける距離の小学校に進学することになります。そのため過分の費用や時間を他の習い事のような時間に充てられます。

一方で公立小学校には、様々な価値観の子供が集まれため、いじめのようなトラブルが起こりやすいといわれています。また、授業内容も国の定めた方針に従って進められるため、画期的な教育や、先進的な教育を受けさせることは難しいでしょう。

私立小学校

私立小学校は、その学校が掲げる教育方針に共感した家庭の子供が通っています。 ただし誰でも入れるわけではなく、入学するには受験に合格しなければなりません。

私立小学校のメリットやデメリットは、以下の通りです。

メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

私立小学校で受けられる授業は、工夫が凝らされていたり、授業の進行速度が速かったりするため、より高度な教育が期待できます。

また、いじめのようなトラブルが発生したときに、大きな問題に発展すると学校の死活問題となりかねないため、対応も素早い傾向にあります。

一方で、私立小学校に子供を通わせるには、公立小学校よりもはるかに多くのお金が必要です。加えて親同士のお付き合いによって、費用が膨らむ可能性もあります。

さらに私立小学校は、バスや電車を利用しなければ通えないほど遠いこともあるため、子供に負担をかけてしまう可能性もあります。

国立附属小学校

国立小学校とは、国立大学教育学部や国立教育大学の附属小学校のことです。新しい教育方法を試す場であるだけでなく、教員を志す大学生の研修の場でもあります。

国立附属小学校のメリットやデメリットは、以下の通りです。

メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

国立の附属小学校は、数ある小学校のお手本となるべき存在です。そのため、受けられる教育も高い水準にあり、教鞭をとる先生も大学生を指導できるような優れた先生が集まります。

さらに、国立附属小学校に通うには、難関な試験を突破する必要があるため、学力の高い子供が集まっているだけでなく、親も教育熱心で学歴が高い傾向にあります。

最高水準の教育が受けられるにも関わらず授業料は、公立小学校と同様に無料です。そのため私立小学校ほどの費用はかかりません。

ただし国立附属小学校は、全国にわずか70校ほどしかないため、競争率は数十倍です。そして試験に合格しても、1,2回ほどの抽選をくぐり抜けなければ入学できません。

また、国立付属小学校は、私立小学校よりもさらに自宅から離れた場所にあることが多いです。そのため、授業料が安くても通学に時間や費用がかかる可能性が高いでしょう。

受験までかかる費用

小学校を受験する時には、受験費用だけでなく対策費用などに多くのお金が必要となります。 場合によっては、子供が年長の1年間で200万円以上の費用が必要なこともあるため、事前に入念な準備が必要でしょう。

学習塾代

私立小学校や国立小学校に子供を通わせるには、受験に合格しなければなりません。受験の難易度は学校により大きく異なりますが、基本的には対策をしなければ合格が難しいでしょう。

小学校の受験では知能を測るだけでなく、運動の能力や芸術性も見られることがあります。そのため、小学校の受験の対策を家庭だけで行うのは困難なケースがほとんどです。

そこで、小学校の受験を考えている親は、子供が年長のときから専門の塾や幼児教室に通わせて受験に備えます。

以下は、関東や関西の有名幼児教室における授業料の目安です。

コース名 | 授業料目安 | 地区 | |

|---|---|---|---|

理英会 | 年長 難関校対応コース | 月謝:約4.7万円 | 関東 |

ジャック幼児教育研究所 | 年長 総合コース | 月謝:約6万円 | 関東 |

伸芽会 | 年長 合格総合クラス | 月謝:約7万円 | 関東・関西 |

奨学社 | 年長 本科コース | 月謝:約3.6万円 | 関西 |

くま教育センター | 6歳受験クラス | 一期(9回):85,000円 | 関西 |

※出典:「プレジデント Family 小学校受験第百科 2020 完全版」内の費用を消費税10%で再計算したものを授業料目安として掲載

※くま教育センターはホームページより抜粋

詳細な費用は、各幼児教室のカリキュラムやコース毎によって大きく異なります。幼児教室によって力を入れている分野が異なり、教育方針もさまざまです。また、複数の塾・教室を掛け持ちさせている親も存在します。

また、夏季講習や模試、学校別の特別対策などオプションを受けると、費用が追加で100万円前後ほど必要になることもあるのです。

親や子供の衣服代

受験のときに、親や子供が着用する衣服代が新たに必要になる場合があります。特に子供は、体操試験を受ける時のために体操着も必要です。

「既に持っている服があるため新たに購入する必要はないだろう」と考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし学校によって、好まれる服装が違うことがあり、持っていない場合は新たに買い足さなければなりません。

受験費用

私立小学校の受験費用の相場は、一校あたり2.5〜3万円程度です。しかし一度で4〜5校ほど受験するのが一般的ですので、受験費用だけで総額10万円ほどかかります。

また、合格後に入学を辞退した場合は、支払った入学金は戻ってきません。

入学後に必要となる費用

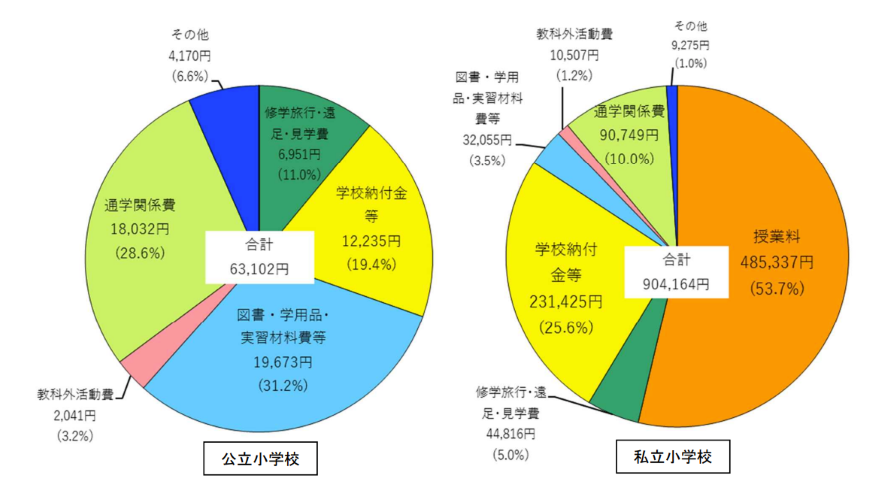

次に小学校に進学したあとの費用について確認していきましょう。以下の表は公立小学校と私立小学校の費用を比較したものです。

なお、国立小学校の費用に関しては、私立小学校ほどはかかりませんが、通学用の定期代のような費用がかかるため、公立小学校よりも少しだけ高い傾向にあります。

公立小学校 | 私立小学校 | |

|---|---|---|

学校教育費 | 63,102円 | 904,164円 |

学校給食費 | 43,728円 | 47,638円 |

学校外活動費 | 214,451円 | 646,889円 |

学習費総額 | 年平均:321,281円 | 年平均:1,598,691円 |

なお、費用の内容は以下の通りになります。

- 学校教育費:学校教育のために各家庭が支出した全経費で,学校が一律に徴収する経費(学校調査)及び必要に応じて各家庭が支出する経費(保護者調査)の合計額

- 学校給食費:給食費として徴収した経費

- 学校外活動費:補助学習費及びその他の学校外活動費の合計

中でも学校教育費は、公立小学校と私立小学校で大きく差が開いていることがわかります。差が開いている理由を知るために、内訳を確認すると、私立小学校の学校教育費は大半が授業料です。また、学校の付近や通学関係費通学関係費も公立小学校と比べて費用が高額になっています。

一方で公立小学校は、授業料がかからないうえに、学校への納付金や図書学用品などの費用も私立と比較して少額です。

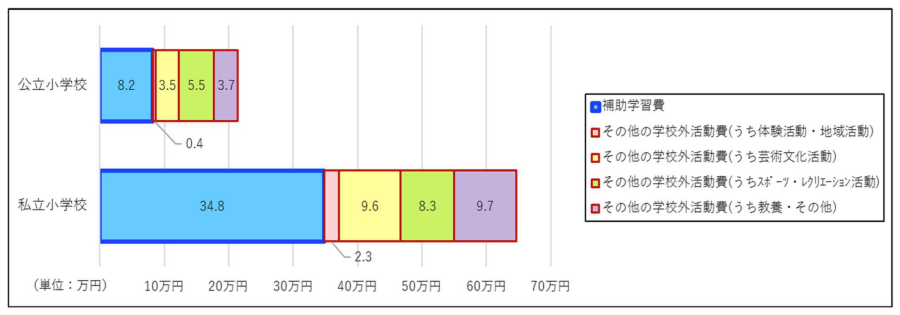

次に、小学校の学校外活動費の内訳を確認してみましょう。

以下のグラフをみると、小学校においては、公立・私立共に補助学習費よりもその他の学校外活動費の方が多いことがわかります。一方で私立小学校は、私立中学校を受験する人が多いためか、補助学習費が公立の4倍になっています。

なお、補助学習費用とは、予習・復習・補習などの学校教育に関係する学習をするために支出した経費のことを指します。

中学受験・入学でかかる費用は?

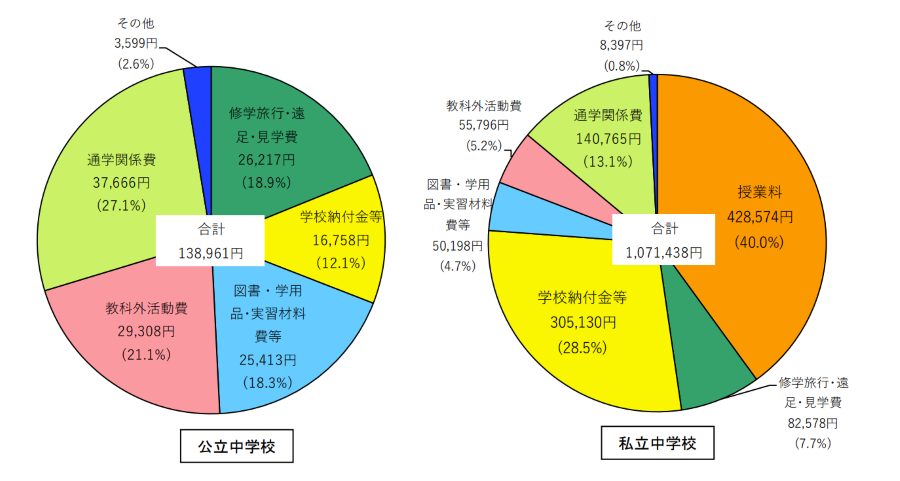

お金がかかるのは小学校だけではありません。中学校の進学においても、公立と私立で費用は大きく異なります。

具体的に確認してみましょう。

公立中学校 | 私立中学校 | |

|---|---|---|

学校教育費 | 138,961円 | 1,071,438円 |

学校給食費 | 42,945円 | 3,731円 |

学校外活動費 | 306,491円 | 331,264円 |

学習費総額 | 年平均:488,397円 | 年平均:1,406,433円 |

小学校と同じく学校教育費にて、公立と私立で大きな差があることがわかりますね。3年間の合計費用も、私立は公立の約3倍です。

学校給食費について私立中学校の方が少ないのは、国から補助金が出ないため給食を実施せず弁当制度を採用している影響が大きいでしょう。そのため、実質の負担は公立と同じかそれ以上になっている可能性があります。

次に学校教育費の内訳を確認してみましょう。

下のグラフによると、公立中学校は、公立小学校と同じく授業料が無料なだけでなく、費用も私立中学校より低いことがわかります。

また、私立中学校の学校教育費のうち、半分以上の授業料と学校納付金等が占めています。

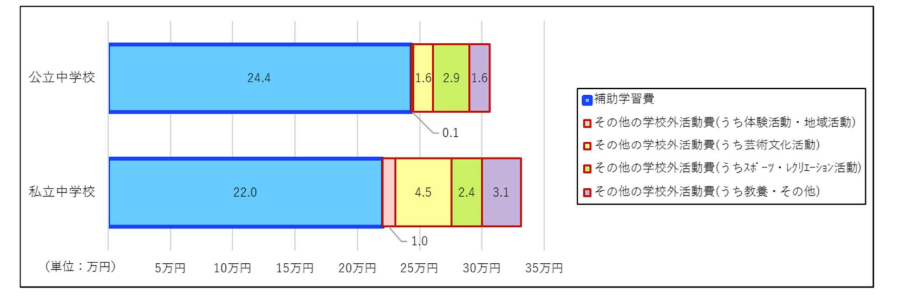

最後に、学校外教育費を見ていきましょう。

下のグラフではは、小学校と違い学校外教育費が公立・私立ともに補助学習費が大半を占めています。これは高校受験に向けて塾に通う人が増えるからだと考えられます。

このように、中学校に進学しても、公立・私立ともに小学校のときと同じくらいの費用が発生します。特に私立中学校へ子供を入学させたい場合は、資金の入念な準備が必要でしょう。

小学校受験・中学校受験でかかる費用や入学後の教育費はどのように貯めるべき?

ここでは高額な進学資金を貯める方法について考えていきたいと思います。

学資保険で貯める場合の注意点

教育資金を貯める手段として、よく利用されているのが学資保険です。しかし小学校や中学校への進学資金を貯めるために、学資保険に加入する場合は注意点があります。

小・中学校の進学資金を学資保険で準備する場合、お祝い金が受け取れる学資保険に加入しなければなりません。一方でお祝い金が受け取れる学資保険は、返戻率が低下してしまいます。返戻率とは、支払った保険料総額と受け取った保険金・お祝金総額の割合です。

学資保険は、投資や資産運用の知識・経験がなくても支払った保険料以上のお金が殖えて戻ってくる点がメリットの1つです。お祝い金を受け取ることで、学資保険のメリットが薄れてしまうといえます。

2020年2月時点では、低金利の影響で学資保険の返戻率が低下しており、お祝い金を受け取ると元本割れが発生する商品もあります。そのため、小・中学校の進学資金を学資保険で貯めるべきかどうかは、シミュレーションを確認したうえで慎重に判断しましょう。

場合によっては、学資保険は大学への進学資金を貯めるためと割り切り、小・中学校への進学資金は、預貯金のような他の方法で貯めるのも1つの方法です。

学資保険以外で進学資金を貯める方法

学資保険以外で、進学資金を貯める方法には以下3つが考えられます。それぞれのメリットやデメリットを確認したうえで、自分に合った方法を考えてみましょう。

メリット | デメリット | |

|---|---|---|

預貯金 |

|

|

一般財形貯蓄 | 給与天引きにより半強制的にお金を貯められる |

|

NISA |

|

|

関連記事:学資保険や個人年金保険やNISAを活用!教育資金や老後資金の準備方法

まとめ

小・中学校で私立に進学する場合、1,000万円を超える費用がかかります。特に私立小学校や国立小学校へ進学するときは、進学塾に通わせる費用や特別講習など準備費用だけで200万円以上かかる場合もあるため、計画的に資金を準備しなければなりません。

一方で小・中学校の進学費用や授業料を学資保険で貯めると返戻率がさがり、学資保険の本来持つ魅力が低下してしまいます。預貯金や一般財形など、さまざまな貯蓄方法を幅広く検討することが大切です。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)

.jpg)

.jpg)