高齢者に民間の医療保険はいらない?公的医療保険制度でまかなえる金額とは

高齢者に民間の医療保険はいらないと言われるのは、高齢者の医療費の自己負担額が現役世代と比べて抑えられているためです。

一方で、超高齢社会を迎え、高齢者の医療費の増加が著しく、2022(令和4)年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わりました。

本記事では公的医療保険制度の制度変更を踏まえた上で、高齢者に医療保険が必要かどうか、必要となる場合について解説いたします。

高齢者に民間の医療保険はいらないと言われている理由

高齢者に民間の医療保険がいらないと言われている理由は、高齢者の医療費の自己負担額が現役世代と比べて抑えられているためです。

ところが、超高齢社会※を迎え、高齢者の医療費の増加が著しいため、現役並みの所得者を除いた、後期高齢者(75歳以上)の方等で一定以上の所得がある方について新たに医療費の窓口負担割合が1割から2割へ変更になりました。

超高齢社会(ちょうこうれいしゃかい)とは

超高齢社会とは、65歳以上の人口の割合が全人口の21%を占めている社会のことです。

それでは、高齢者の医療費の自己負担割合についてみていきましょう。

【70歳〜74歳までの方】

所得区分 | 自己負担割合 |

現役並み所得者 | 3割 |

一定以上所得者・一般所得者等 | 2割(※1) |

※1 2014(平成26)年3月31日時点で70歳以上の人については自己負担割合は1割。2014(平成26)年4月1日以降、70歳になる人から自己負担割合が2割負担となった。

【75歳以上の方】

今回改正となった後期高齢者(75歳以上)の方の自己負担割合は下記のように変更されています。

変更前 |

| 変更後 2022(令和4)年10月1日〜 | ||

|---|---|---|---|---|

所得区分 | 自己負担割合 | → | 所得区分 | 自己負担割合 |

現役並み所得者 | 3割 | 現役並み所得者 | 3割 | |

一定以上所得者・一般所得者等 | 1割 | 一定以上所得者(※2) | 2割 | |

一般所得者等 | 1割 | |||

2022(令和4)年9月30日以前は、現役並み所得者を除いた後期高齢者(75歳以上)の方の窓口自己負担割合は1割となっていました。

今回の改正では、一定以上所得者については2割負担が導入されました。

一定以上所得者とは、課税所得が28万円以上かつ、下記いずれかの条件に当てはまる人を指します。

- 「年金収入+その他の合計所得金額」:単身世帯の場合200万円以上

- 「年金収入+その他の合計所得金額」:複数世帯の場合合計320万円以上

なお、自己負担割合については、2022(令和4)年9月ごろに後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を順次送付されるため、実際の自己負担割合は被保険者証で確認をすることになります。

自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)

今回の改正により、自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、2022(令和4)年10月1日から2025(令和7)年9月30日までの3年間、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとする配慮措置があります。

ココに注意

関連記事:これから老後を迎える方のための生命保険の選び方・見直し方

民間の医療保険は何歳まで必要?60代以降の民間の医療保険の加入率

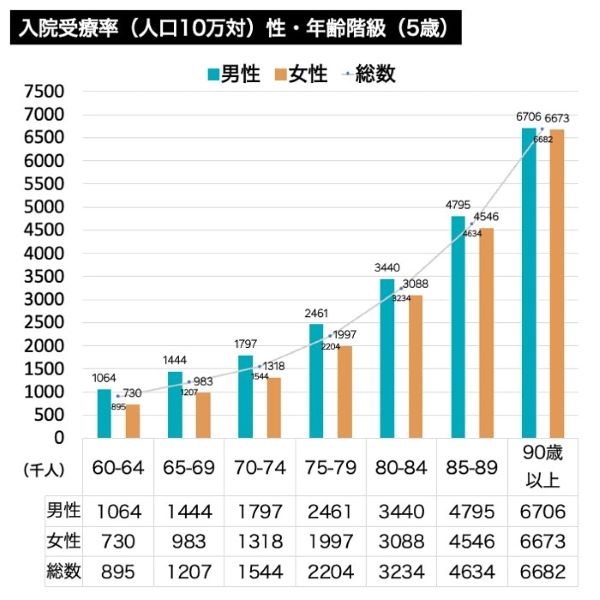

60代以降の入院受療率

民間の医療保険は何歳まで必要になるのでしょうか?

ここでは、60歳以降の入院受療率をみてみましょう。

入院受療率(にゅういんじゅりょうりつ)とは

入院受療率とは、調査をおこなった特定の時点で、人口10万人あたりでどれだけの人が入院で医療を受けているかを示すもの。

60代以降の入院受療率は、男女ともに年齢が上がるにつれて高くなっています。

したがって、民間の医療保険の必要性は、年齢が上がるにつれて高くなる可能性があるといえます。

ココに注意

持病等で健康に不安がある場合は、一般の医療保険よりも加入条件を緩和した「引受基準緩和型医療保険」も候補として入れましょう。

関連記事:引受基準緩和型医療保険とは?医療保険や無選択型医療保険との違いについて解説

60代以降の民間の医療保険の加入率はどれくらい?

60代以降の民間の医療保険の加入率はどれくらいなのでしょうか?

公益財団法人生命保険文化センターの2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2021年12月発行)によると、下記の通りとなっています。

60~64歳の民間の医療保険の加入率

世帯 94.2 % | 加入していない | 不明 | |

|---|---|---|---|

世帯主 | 87.4 % | 2.4 % | 3.4 % |

配偶者 | 68.3 % | — | — |

その他家族 | 27.0 % | — | — |

64~69歳の民間の医療保険の加入率

世帯 94.0 % | 加入していない | 不明 | |

|---|---|---|---|

世帯主 | 91.2 % | 1.7 % | 4.3 % |

配偶者 | 66.1 % | — | — |

その他家族 | 20.8 % | — | — |

70~74歳の民間の医療保険の加入率

世帯 92.2 % | 加入していない | 不明 | |

|---|---|---|---|

世帯主 | 85.5 % | 0.9 % | 6.9 % |

配偶者 | 63.3 % | — | — |

その他家族 | 15.1 % | — | — |

75~79歳の民間の医療保険の加入率

世帯 91.8 % | 加入していない | 不明 | |

|---|---|---|---|

世帯主 | 86.5 % | 1.4 % | 6.7 % |

配偶者 | 59.6 % | — | — |

その他家族 | 13.9 % | — | — |

80~84歳の民間の医療保険の加入率

世帯 85.3 % | 加入していない | 不明 | |

|---|---|---|---|

世帯主 | 73.5 % | 5.1 % | 9.6 % |

配偶者 | 49.3 % | — | — |

その他家族 | 13.2 % | — | — |

85~89歳の民間の医療保険の加入率

世帯 92.9 % | 加入していない | 不明 | |

|---|---|---|---|

世帯主 | 73.8 % | 0.0 % | 7.1 % |

配偶者 | 59.5 % | — | — |

その他家族 | 19.0 % | — | — |

90歳以上の民間の医療保険の加入率

世帯 83.3 % | 加入していない | 不明 | |

|---|---|---|---|

世帯主 | 25.0 % | 8.3 % | 8.3 % |

配偶者 | 16.7 % | — | — |

その他家族 | 58.3 % | — | — |

60代以降の民間の医療保険の世帯加入率は、80〜90%台となっており、高い割合であることがうかがえます。

60代以降の人が実際に払っている民間の医療保険料はどれくらい?

公的な統計データがないため、一概に言えないのですが、コのほけん!取扱いの医療保険に、2022年10月で60歳で加入したとすると、

保険会社 | 男性 | 女性 |

A | 4,370 | 3,795 |

B | 4,799 | 3,429 |

C | 3,104 | 2,269 |

D | 5,867 | 4,549 |

E | 3,259 | 2,355 |

5社平均 | 4,280 | 3,279 |

となります。

ココに注意

関連記事:定年退職後に保険は不要?社会保険だけで備えは十分?定年退職後の保険選び・見直し方を解説

公的医療保険制度ではどれくらい医療費をまかなえるのか

公的医療保険制度でどれくらい医療費をまかなえるのでしょうか?

例えば、入院した時の医療費の総額が100万円だった場合

自己負担割合 | 窓口で支払う自己負担額 | 公的医療保険がカバーする金額 |

1割 | 10万円 | 90万円 |

2割 | 20万円 | 80万円 |

3割 | 30万円 | 70万円 |

となります。

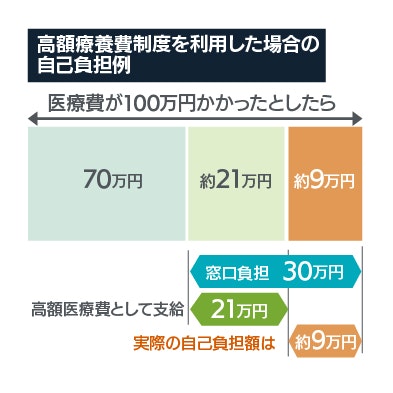

とは言っても、一回の入院で何十万円単位のお金を支払うということは負担になるため、高額療養費制度が設けられ、所得に応じた自己負担限度額が定められています。

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは

高額療養費制度とは、医療費が多額になった場合に、1カ月あたり一定額を超えた分を払い戻してくれるしくみ。

例えば、年収340万円程度の人(課税所得額が145万円以上)は、窓口で支払う金額は医療費の総額の3割で30万円を支払うことになりますが、高額療養費制度があり、約21万円戻ってくるため、最終的な自己負担金額は約9万円程度となります。

以下は、自己負担限度額の計算表です。

【2022(令和4)年10月1日から1か月の自己負担限度額】

負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |

|---|---|---|---|

3割 | 現役並み所得Ⅲ | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% | |

現役並み所得Ⅱ | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% | ||

現役並み所得Ⅰ | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% | ||

2割 | 一般Ⅱ | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い方(年間上限144,000円) | 57,600円〈多数回44,400円〉 |

1割 | 一般Ⅰ | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円〈多数回44,400円〉 |

住民税非課税等で区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |

住民税非課税等で区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |

※区分②は、住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。

※区分①は、(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

なお、あらかじめ入院することがわかっているのであれば、自己負担割合が2〜3割の方は限度額認定証、1割の方は限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を発行することで、はじめから窓口で支払う医療費を自己負担額に抑えることも可能です。

関連記事:高額療養費制度は医療費がいくら以上から使える?さらに負担を軽くする多数該当、世帯合算とは?

60代以降で民間の医療保険に入っておいたほうがいい人とは?

60代以降で民間の医療保険に入っておいたほうがいい人とは、

- 預貯金が少ない人

- 年金等の収入が少ない人

- 後期高齢者以降も一定以上の所得が見込まれる方2割負担の対象者の人

です。また、あわせて、民間の介護保険も検討をしておきたいところです。

まとめ

現役世代並みに収入がある方は民間の医療保険の必要性は低いと言えますが、仕事を辞めた場合などに備えて、医療保険・介護保険などうまく活用したいところです。

また、不安がある・不明点がある場合には、独立系ファイナンシャル・プランナーの無料相談などを利用しましょう。

.jpg)

.jpg)