終身保険の必要性・種類や保険料の相場、加入のメリット・デメリットについて解説

この記事では、生命保険でもある終身保険の必要性について解説していきます。終身保険の種類や保険料の相場、加入のメリット・デメリットについても触れておりますので、保険選びの際にぜひ参考にしてみてください。

1. 終身保険とは?

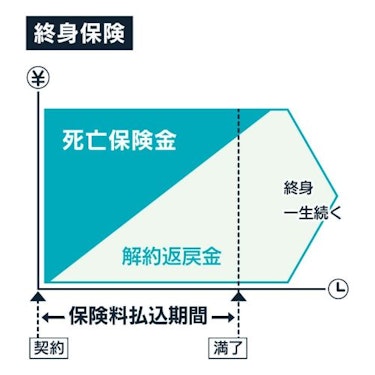

終身保険は「保障期間が一生続き、被保険者が亡くなった時に死亡保険金が支払われる保険」です。

同じ死亡保険でも、定期保険や収入保障保険との違いとして、掛け捨てではなく解約返戻金があるという点が挙げられます。表現を変えれば「貯蓄型」の保険とも表現することができます。

ただし、目的はあくまで「一生涯の死亡保障を用意する」ことにあるので、預貯金とは異なりますのでご注意ください。

終身保険のチェックポイントを見て情報を整理しながら、あなたにとって終身保険が必要であるかどうかを考えていきましょう。

何のため? |

|

|---|---|

いくら必要? |

|

期間は? |

|

誰が使う? |

|

受取方法は? | 自分(被保険者)の万一時に: 一括して受け取る保険 |

さて、このチェックポイントにあてはまり、情報を整理することはできましたか?

関連記事:生命保険は終身(貯蓄型)・定期(掛け捨て)どちらがおすすめ?違いを比較

2. 終身保険の必要性

終身保険は、すべての人に必要というわけではありません。

それでは、どのような人に必要か、また終身保険が不要な人とはどのような方なのかを次に見ていきましょう。

(1)終身保険が必要な人

まず、終身保険が必要な人とは以下にあてはまる人が考えられます。

① 死後の葬儀費用などの整理資金を準備したい人

② 遺族へ一定額を遺したい人

③ 教育資金を準備したい人

④ 相続税相当額を現金で準備したい人

⑤ 分けられない遺産をトラブルなく相続できるよう代償分割を可能にしたい人

これらについて詳しく見ていきましょう。

① 死後の葬儀費用などの整理資金を準備したい人

生命保険文化センターの調査によると、2016年から2021年に生命保険に加入した人のうち、加入目的を「万が一の葬式代のため」とした人は12.4%にのぼります。

葬儀費用を目的に終身保険に加入する場合、保険金額は「200万円」をおすすめされるのが一般的です。

ただし、近年は家族葬など簡単な形式での葬儀も増加傾向にありますし、どのご家庭でも200万円が最適ということではありません。

想定している参列者の数や式場の規模などによって、かかる金額は変わってきます。

② 遺族へ一定額を遺したい人

生命保険に加入すれば、万が一のことが起こった場合に、残された家族が生活していく資金を用意することができます。

子どもが小さいほど必要になる教育費が大きくなるため、子どもが生まれた瞬間から生命保険の必要性が高まります。

ただし、万が一の際に入ってくるお金は生命保険の保険金だけではありません。遺族年金や死亡退職金もあります。

遺族年金(いぞくねんきん)とは

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、年金の納付状況などで、いずれかまたは両方の年金が支給される。

遺族が将来に渡って生きていくために必要な費用を計算し、遺族年金や死亡退職金、配偶者の収入でも不足する部分を保険で補うのがセオリーです。

必要な保障額の算出したい場合は、以下の計算式を用います。

必要保障額 = 遺族の支出 ー(貯蓄 + 遺族の収入)

遺族の支出には、次の費用も含みます。

- 生活費

- 住居費

- 教育費用

- 加入者が亡くなった時の葬儀にかかわる費用 など

一方の収入は、

- 配偶者が働いている場合はその収入

- 遺族基礎年金

- 遺族厚生年金

- 死亡退職金 など

の支給額を含む数字です。必要保障額は、家族構成や職業・貯金額・収入額などによって異なり、いくら必要かは一概には言えません。また、死亡保障は定期的な見直しが必要です。

就職したばかりのタイミングで独身であれば、用意するのは葬儀費用やお墓費用に限定されますが、結婚したり子どもが生まれれば、それに応じて必要なお金が増えてくるでしょう。反対に子どもが大学卒業すれば、教育費用がかからないため必要保障額は減少するのが一般的です。

そのほか、物価の上昇や児童手当をはじめとした子ども向けの支援制度の違いによっても、必要保障額は変わってきます。

関連記事:遺族基礎年金・遺族厚生年金とは?誰がもらえる?金額はいくら?

③ 教育資金を準備したい人

文部科学省の調査によれば、子どもにかかる教育資金の平均は以下のとおりです。

子どもにかかる教育資金の平均額 | ||

|---|---|---|

幼稚園 | 公立 | 165,126円 |

私立 | 308,909円 | |

小学校 | 公立 | 354,566円 |

私立 | 1,666,949円 | |

中学校 | 公立 | 538,779円 |

私立 | 1,436,353円 | |

高校 | 公立 | 521,971円 |

私立 | 1,054,444円 | |

※出典:文部科学省「令和3年度 子供の学習費調査」

幼稚園から高校まですべて公立の場合は約158万円で収まる一方、すべて私立を選択した場合は約447万円と、約3倍の学費が必要になります。

子どもの希望や将来設計をもとに、生命保険金の保障額も変わってきます。

保障額を算定する場合は、子どもが将来的に進む未来を考えながら試算することが大切です。

④ 相続税相当額を現金で準備したい人

遺産相続が発生した場合、受け継ぐ財産の金額によっては相続税が発生します。

ただし「基礎控除」という制度によって、法定相続人の数に応じて一定の金額が非課税になります。

基礎控除の計算式は、以下のとおりです。

3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

相続人が配偶者と子どもの2人の場合、4,200万円までの相続であれば相続税が発生しません。この非課税金額を超える相続が発生した場合に限って、相続税が発生する可能性があります。

「できるだけ多くのお金を現金で残してあげたい」と思う場合、終身保険が有効です。

生命保険から保険金が支給された場合「500万円×法定相続人の数」までは非課税になる枠が設定されています。

その範囲内の保険金であれば非課税になるため、保険金の全額を家族に届けることができるのです。

関連記事:生命保険は相続時の税金対策になる?知って得する参考事例とは?

⑤ 分けられない遺産をトラブルなく相続できるよう代償分割を可能にしたい人

遺産相続をした場合、法定相続人が遺産分割を行います。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは

民法で定められた相続人のこと。法定相続人の範囲は下記の図のようになります。

相続する割合は民法などの法律で「配偶者は2分の1」「子どもは全員で2分の1」など定められています。

1,000万円の財産を配偶者と子ども2人が分け合う場合、配偶者は1/2の500万円、子ども2人が残りの500万円を半分ずつ分け合うといった具合です。

しかし、きっちり分けられる財産ばかりではありません。国税庁の「令和3年度相続税の申告状況について」によれば、財産金額に占める構成比において現金・預金が34.0%に対して、不動産(土地・建物の合計)が33.2%でした。

不動産の相続金額は年々減少していますが、それでも金額ベースでは3割程度は、不動産が含まれていることが分かります。

不動産は現金や預金、株などの有価証券と違って簡単に分けることができません。残された財産が1,000万円の自宅だけであった場合、自宅を相続する人しか財産を受け取れません。

そこで、不動産を受け取る人が他の相続人に金銭を渡すことで解決することがあります。

住んでいた母が自宅を相続して、子ども2人に250万円ずつ渡すような形で相続を行うのが「代償分割」です。しかし、母はもともと住んでいた家を相続しただけですから、子どもたちにわたす現金は自分で用意する必要があります。

ここで活用できるのが生命保険の保険金です。生命保険は「受取人固有の財産」になるため、配偶者を受取人にすることで、代償分割の原資に充てることが可能になります。

(2)終身保険が不要な人

終身保険に入る目的は、公的な遺族年金や死亡退職金でフォローしきれない配偶者や子どもの生活費、教育費用を用意するためです。すでに貯蓄が十分にある人の場合は、必要性が低いといえます。

また、子どもがひとり立ちするまでの教育費用や家族全員分の生活費を、遺族年金や死亡退職金などでカバーできることが分かっている場合も、加入は必要ないでしょう。

しかし、そこまでの貯蓄がすでにあるという方は少ないのではないでしょうか。末子が独立するまでの生活費は、現在の生活費の70%で計算してみましょう。

現在子どもが12歳で、22歳の大学卒業を期に独立するとして、現在の1年の生活費が200万円だと仮定すると、生活費用だけで1,400万円が必要(200万円 × 70% ×(22歳 – 12歳) = 1,400万円)です。

ここに教育費用や加入者が亡くなった際の葬儀費用が加わることを踏まえて、お金が足りると断言できない場合は、終身保険を検討する価値があります。

「すでに十分な貯蓄がある」という方も、本当に大丈夫なのか判断するにはしっかりとしたシミュレーションをしましょう。

3. 終身保険のメリット・デメリット

(1)終身保険のメリット

- 終身保険は一生涯の死亡保障を用意することができる

- 低解約返戻金型終身保険で学資保険の代わりに教育資金を用意することができる

- 相続税対策として利用することができる

- 生命保険料控除を利用して所得税・住民税の節税ができる

関連記事:生命保険料控除でいくら戻る?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート】

(2)終身保険のデメリット

- 死亡保障額が高額であるほど保険料が高くなる

- 保険料払込期間を有期にすると保険料が高くなる

- 保険料払込期間中に解約すると返戻金が保険料払込総額を下回る可能性がある

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)