生命保険会社が扱う保険は4種類に分類できる!特徴を図・一覧でわかりやすく解説

生命保険会社が扱う保険には、いくつか種類があることをご存じでしょうか?今回は生命保険会社が扱う保険を4種類に分けて、それぞれの特徴やメリット・デメリットなどを図や一覧でわかりやすく紹介していきます。

生命保険会社が扱う保険は4種類に分類できる

そもそも生命保険とは?

生命保険とは「人」の生死を保障の対象とする保険です。「物・財産」に対してかける損害保険とは、この部分で区別されます。

生命保険をはじめとする保険の仕組みは「相互扶助」の原則で成り立っています。保険加入者が公平に保険料を負担し、保険加入者に万が一のことがあった場合に、その中から保険金や給付金を支払います。

「万が一」とは先述したように、加入者が死亡したときや病気を患ったときのことです。残された家族のその後の生活を保障してくれるのが、生命保険の役割です。

関連ページ:生命保険とは?必要性や選び方をチェック

生命保険会社が扱う保険は4種類に分類される

生命保険会社が扱う保険には大きく分けて、

の4種類があります。

保険を選ぶ際には、これら4種類の保険を比較検討して、自身に必要な保障はどのようなものかを検討しましょう。

保険の種類① 生命保険(死亡保険)

死亡保険とは

保険の対象となる方、いわゆる被保険者が亡くなった場合や高度障害状態になった場合に、保険金を受け取れる保険。

保障期間(保険期間)の区分により「定期保険」と「終身保険」があります。

そのほかにも、終身保険に定期保険の特約を付加した「定期保険特約付終身保険」や、万が一のときに残された家族の生活を保障するために、毎月一定額の死亡保険金を受け取れる「収入保障保険」なども。

死亡保険は、もしものときに備えるための保険なので、何事もなく保障期間を満了した場合には、払戻しなどがない商品が数多くあります。

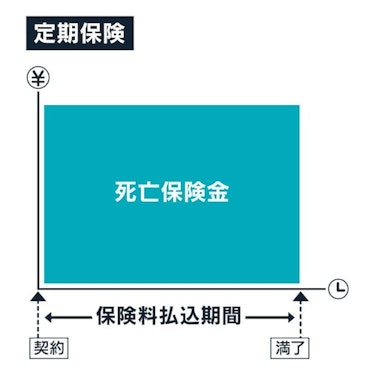

定期保険

定期保険とは、保障期間(保険期間)が10年間など一定期間に定められている保険です。

保障期間は10年・20年という一定の期間で定めることも、60歳まで・65歳までというように年齢で定めることも可能です。

何事もなく一定期間が満了した場合には、払戻しがない「掛け捨て」保険です。保険料はその分、割安になります。

こんな方におすすめ

- 若い頃でまだ収入が少なく保険料を家計の負担にしたくない人

- 妻や子どもなど扶養家族の万が一の生活費等の保障に備えたい人

一定期間、割安の保険料で大きな保障を得られますので、上記のような方には十分にメリットのある死亡保険です。

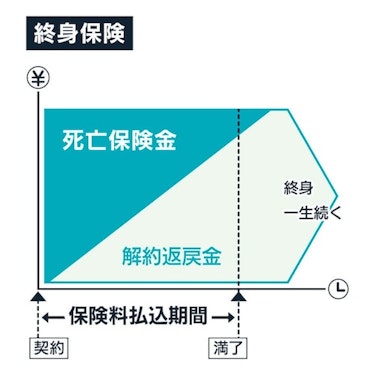

終身保険

終身保険とは、保障期間(保険期間)が一生涯続く保険です。

死亡により保険金が必ず受け取れるため、保険料の一部を積み立てられる貯蓄性のある保険です。その分、定期保険に比べて保険料は割高になります。

終身保険は、保障が一生涯続きますので、満期という概念はありません。また、相続税などの納税のための原資として利用することも可能です。

終身保険は掛け捨て型の保険とは違い、貯蓄性がありますので、解約した場合には解約返戻金があります。

定期保険特約付終身保険

定期保険特約付終身保険とは、定期保険の特約を付加した終身保険です。

ココがポイント

契約後一定期間は手厚く保障し、同特約が満了したら終身保険で一生涯保障が続きます。

読者2

定期保険と終身保険が組み合わさり、各々のいいところを活かした保険とも言えますね。

たとえば、子どもが幼少期など大きな保障が必要な時期は、定期死亡保険特約で保障を手厚くし、子どもが成長したら特約を外して、一生涯の保障に切り替えることができます。

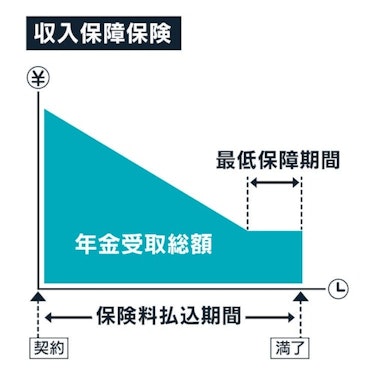

収入保障保険

収入保障保険とは、保険の対象となる方(被保険者)が亡くなった場合や高度障害状態になった場合に、遺族の生活を保障するために、毎月一定額の死亡保険金を受け取れるタイプの保険です。

収入保障保険は、掛け捨てタイプの死亡保険として、定期保険と類似した仕組みとなっています。

定期保険との違いは、契約後時間の経過により、受け取れる可能性のある保険金総額が暫定的に減少していく点なので、定期保険よりも保険料は割安なことが多いです。

保険の種類② 医療保険(疾病保険)・介護保険

生命保険の種類の1つで、「死亡」以外の保険事故を対象としている保険があります。ここでは、医療保険、がん保険、所得保障保険・就業不能保険、介護保険の4つを紹介します。

これらの保険は、生存している間に起こるリスクに備えるといった共通の特徴があります。

- 医療保険、がん保険

⇒病気やケガによる入院・手術などのリスクに備える - 所得保障保険、就業不能保険

⇒逸失収入リスクに備える - 介護保険

⇒将来の介護のリスクに備える

これまで幅広いリスクに備えるために、死亡保険の特約となっていた保障が、ニーズ特化型保険という独立した保険商品として誕生しました。

医療保険

医療保険とは、保険の対象者(被保険者)が、特定の病気やケガによる入院・手術をした場合に、給付金を受け取れる保険です。

医療保険は、その時々の医療事情や社会情勢の変化に合わせて、保障内容が変わっていくという特徴があります。

近年は入院が短期化してきているため、現在販売されている医療保険の多くは短期の入院に対応し、入院給付金が初日から受け取れたり、支払限度日数が60日~120日程度に定められています。

医療保険の保障内容は、

- 日数に応じた「入院給付金」「通院給付金」

- 1度にまとまった給付金を受け取れる「手術給付金」

などがあります。保険会社や保険商品によって、給付条件や支払時期は変わってきます。

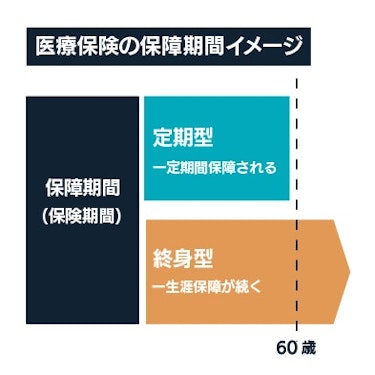

医療保険には、保障期間(保険期間)の区分により「定期型」と「終身型」、貯蓄性の有無により「掛け捨てタイプ」と「貯蓄タイプ(払戻金があり)」があります。

関連ページ:貯蓄型・掛け捨て型の医療保険はどっちが人気でおすすめ?その違いとは

定期医療保険

定期医療保険とは、「○年」「○歳まで」と一定期間だけ保障が得られるタイプの医療保険です。

同じ年齢で同じ保障金額であれば、終身医療保険と比較して定期医療保険のほうが保険料は安い傾向にあります。

ココがポイント

たとえば、若いときなど貯蓄をしたい時期に、保険料は安いほうがよいが、一定期間の保障はしっかりと備えたい場合などに有効です。

保障期間(保険期間)が満了すると、満了時の年齢の保険料で更新するか、または契約が終了して、保険料の支払いも保障も無くなります。更新した場合には、保険料が値上がりしますので注意をしましょう。

終身医療保険

終身医療保険とは、保障期間(保険期間)が一生涯継続する医療保険です。

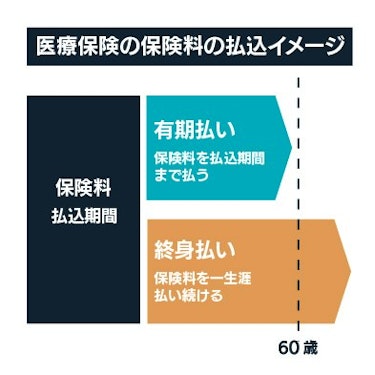

また、終身医療保険の保険料の支払方法については、

- 一生涯同じ保険料を支払い続ける「終身払」

- 一定期間もしくは一定年齢までに保険料の支払いを終える「短期払(有期払)」

があります。「短期払(有期払)」だと一般的に、収入があるうちに保険料の払込を完了させてしまうので、収入が減少する老後に保険料の支払いを心配する必要がありません。

終身医療保険には、積み立て型や貯蓄型も販売されていますが、掛け捨て型が主流です。掛け捨て型が主流である理由は、積み立て型や貯蓄型と比較して保険料が割安だからです。

なお終身医療保のデメリットには、解約をしない限り保険の見直しはできない点が挙げられます。

医療保険は、医療技術の進歩や社会情勢の変化などに応じて、時代にマッチした新しい商品がどんどん発売されます。

自分により合った商品が出てきたときに保険の見直しができないことは、大きな難点の1つとなってしまいます。

関連ページ:終身医療保険とはどんな保険?定期型との違いをわかりやすく比較

がん保険

がん保険とは、保険の対象者(被保険者)ががんと診断された場合に、給付金が受け取れる保険です。給付金は、

- がんと診断された時点で受け取れる「がん診断一時金」

- がんで入院した場合に日数に応じて受け取れる「がん入院給付金」

- がんの手術を受けた場合に受け取れる「がん手術給付金」

と保険会社や保険商品によりさまざまです。

医療保険と同じく、がん保険の保障期間(保険期間)の区分により「終身型」と「定期型」があり、貯蓄性の有無により「掛け捨て型」と「貯蓄型(払戻金があり)」があります。

関連ページ:女性向けがん保険って必要?20代〜50代の必要性と選び方を比較

所得補償保険・就業不能保険

所得保障保険・就業不能保険とは、保険の対象者(被保険者)が病気やケガにより働けなくなった場合に、給与の代わりに毎月一定額の保険金を受け取れる保険です。

所得保障保険・就業不能保険は、被保険者が働いていることが加入条件となります。

また、受け取れる1ヶ月あたりの給付金額は、加入時の給与の平均所得を超えた額に設定することはできません。

所得保障保険と同じような保険商品として収入保障保険がありますが、収入保障保険は、保険の対象者(被保険者)が亡くなった場合に遺族が保険金を受け取れる保険です。

これまでうつ病などの精神疾患は、多くの所得保障保険や就業不能保険で保障対象外とされてきました。

しかし、近年メンタルヘルス不調での退職・休職が多くなってきて現状に合わせて、うつ病などの精神疾患も保障される所得保障保険や就業不能保険商品が増えてきています。

介護保険

介護保険とは、被保険者が介護を必要とする状態になった場合に給付金を受け取れる保険です。

介護保険の給付金は、

- 一時金で受け取る方法

- 数年にわたって分割で受け取る方法

があり、給付金を受け取れる条件は、保険商品や保険会社ごとに基準が定められています。

保険会社独自の基準で介護を必要とする状態の基準を定めているケースもあれば、介護保険法に定められている介護基準の区分により定められているケースもあります。

認知症保険

認知症保険とは、被保険者が認知症と診断されたとき、もしくは認知症で所定の状態になった場合に給付金を受け取れる保険です。

近年、認知症を罹患する患者が増え、認知症は介護費用がかかることから認知症に特化した保険の社会的ニーズが高まり、認知症保険が誕生しました。

認知症保険の主な保障内容は、認知症の所定の状態になった場合に、

- まとまった給付金を受け取れる「認知症(介護)一時金」

- 一定の期間または一生涯、毎年一定金額を年金形式で受け取れる「認知症(介護)年金」

などです。掛け捨て型が主流で、解約返戻金がありません。また、加入者本人が加入していることを忘れてしまう可能性に、注意をしましょう。

保険の種類③ 生存保険

生存保険とは

保険の対象者(被保険者)が保険期間満了時点で生存していた場合に、保険金が受け取れる保険です。

将来の学費や老後の生活資金の準備など、特定の目的のために資金を準備するときに加入すべき保険です。

主な生存保険の種類

- 学資保険・こども保険

⇒子どものための資金準備に特化 - 個人年金保険

⇒公的年金の上乗せ資金の確保のため

「学資保険」や「個人年金保険」は、生存保険として満期時に被保険者が生存していることが保険金受取の条件となっています。

しかし、仮に満期前に被保険者が亡くなった場合には、払い込んだ保険料相当分の死亡保険金が受け取れる仕組みです。

学資保険・こども保険

学資保険とは、保険の対象者(被保険者)を親にした保険商品です。こども保険とは、契約者(保険契約をする人で、かつ保険料を支払う人)が親で、保険の対象者を子どもにした保険商品です。

学資保険 | 子ども保険 | |

保険の対象者 | 親 | 子ども |

契約者 | 親 | 親 |

学資保険もこども保険も、子どもの将来のための保険という点では同じです。

しかし、学資保険は子どもの将来の受験費用や、入学金などの教育資金の積み立てが目的であるのに対して、一般的にこども保険は、子どもの病気やケガのリスクに備えるための保険となります。

学資保険やこども保険は、子どもの進学時期などに合わせて「お祝金(生存給付金)」や「満期金」を一括で受け取ることができます。

預貯金などの積み立てと異なるのは、親などの契約者に死亡・高度障害など万が一のことがあった場合には、以後の保険料払込が免除になるという点です。

ココに注意

しかし、学資保険やこども保険を解約した場合には、解約返戻金はほとんど戻ってこないので注意が必要です。

学資保険は、払い込んだ保険料総額に対して受け取れる満期金やお祝金などの返戻率によって、

- 貯蓄型

- 保障型

- 貯蓄型+保障型

に分類されます。

「貯蓄型」は、病気やケガに対する医療や死亡保障がない代わりに、返戻率が100%を超える(払い込んだ保険料総額よりも受け取れる保険金のほうが多い)タイプの学資保険です。

反対に「保障型」は保障が手厚い分、返戻率が100%を下回ります。

「貯蓄型+保障型」は契約者と子どもの死亡保障を外し、子どもの医療保障のみがついた商品で、返戻率は100%前後となります。

個人年金保険

個人年金保険とは、老後の生活資金準備の目的で加入する保険です。

年金受取期間の定め方で「確定年金」と「終身年金」に区分されます。確定年金は受取期間を10年や20年などと定め、終身年金は一生涯年金を受け取れます。

また、満期時の払込保険料総額を年金原資として、年金として払い戻される返戻率が予め決まっている「定額型年金」と、年金受取開始時までに保険会社による運用の成果によって年金原資が変動し、払い戻される返戻率が変動する「変額型年金」があります。

保険の種類④ 生死混合保険

生死混合保険とは

死亡保険と生存保険が組み合わされた保険のこと。

保障内容は、保険の対象者(被保険者)が死亡した場合または所定の高度障害状態になった場合に、保険金が受け取れるものと、保険期間満了後に被保険者が生存していた場合に、生存(満期)保険金が受け取れるものが組み合わされています。

養老保険

養老保険とは、被保険者が満期まで生存していれば満期金を受け取ることができ、万が一、満期までに亡くなった場合には、満期金と同額の死亡保険金が受け取れる生死混合保険です。万が一のときの遺族の生活資金の保障も準備しながら、満期以降に必要な資金の準備も合わせてすることができます。

関連ページ: 生命保険の選び方・見直し方

まとめ

生命保険をはじめとする保険を活用することで、私たちの生活を取り巻くさまざまなリスクに備えることができます。しかし、リスクの度合いはライフステージや扶養家族の有無など各個人によって違いがあります。

たとえば子どもが小さい場合は、死亡リスクと生存中のリスクの双方を重視する必要がありますし、独身の方の場合は、生存中のリスクを重視する傾向となるでしょう。

このように生命保険の選び方は、自身のリスクの優先度や資産状況・ライフプラン・資金計画などを客観的に分析・把握し、必要な保障を見極めることをおすすめします。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)