生命保険料控除でいくら戻る?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・フリーランス・パート】

「生命保険に加入しているなら、年末調整(確定申告)の際に生命保険料控除を申告しなければもったいない」と言われることもありますが、実際いくらぐらいの税金が戻ってくるのでしょうか?

そこでこの記事では、戻ってくる金額がわかる生命保険料控除の計算方法について、わかりやすく解説します。税金に詳しくない方にもわかりやすいように説明していきますので、ぜひご一読ください。

この記事のポイント

- 生命保険料控除とは、1年間に払い込んだ保険料に応じて所得から一定額を差し引くことができる(控除できる)制度。契約日によって控除上限額などが異なる。

- 新制度における生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類がある。

- 生命保険料控除は、納税者自らが年末調整または確定申告で申告しなければ、適用されない。

生命保険料控除とは?わかりやすく解説

生命保険料控除とは1年間に払い込んだ保険料に応じて所得から一定額を差し引ける制度です。所得が減ることで、所得税と住民税の負担軽減につながります。

そもそも、給与所得者が支払うべき所得税は、年収から給与所得控除を差し引いた「給与所得」から、さらに従業員個人で加入している保険の保険料などの所得控除を差し引いた「課税所得」を基礎として算出されます。

会社員や公務員などの給与所得者(従業員)が支払うべき所得税や住民税は、毎月支払われる給与から天引きされ、給与支払者(会社)経由で納税されています。

毎月の給与から天引きされる所得税(源泉所得税)は、生命保険料控除といった個々の状況が完全には反映されていない概算額です。そのため年末調整で1年間の正しい税額を計算し、過不足を調整します。

会社員や公務員が年末調整で利用できる所得控除には、主に生命保険料控除や地震保険料控除などがあります。

生命保険料控除は、以下3種類の保険に加入していた場合に年間の支払保険料により一定額の控除を受けることができます。

種類 | 対象となる保険 |

一般生命保険料控除 |

|

介護医療保険料控除 |

|

個人年金保険料控除 | 個人年金保険 |

年末調整での生命保険料控除の申告方法

生命保険料控除は自動的に適用されるものではないため、年末調整や確定申告の際に自分で申告しなければなりません。

給与所得者は年末調整で生命保険料控除を申告すると、給与から天引きされていた所得税が還付される可能性があります。自営業やフリーランスであれば、確定申告後に支払う税金が軽減されます。

申告するのを忘れないように、ここで年末調整での生命保険料控除の申告方法を再確認しておきましょう。

STEP1:「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入する

まず、会社から配布された「給与所得者の保険料控除申告書」に、契約している保険会社名や保険の種類、年間払込保険料などの必要事項を記入します。

STEP2:「保険料控除証明書」を添付する

1の申告書に、加入している生命保険(一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険)や地震保険に関する保険会社から送られてきた「保険料控除証明書」を添付します。

STEP3:給与支払者である会社に提出する

これらを会社の提出期日までに提出すれば、生命保険料控除の申告が完了です。

もし年末調整で生命保険料控除の申告を忘れてしまった場合でも、自分自身で確定申告の手続きをすれば所得税や住民税が戻ってきます。

なお確定申告は、更生の請求により、5年間はさかのぼって申告することが可能です。

関連記事:【2025年版】年末調整で生命保険料控除を出し忘れたらどうなる?対処法を紹介

生命保険料控除で戻ってくる金額はいくら?還付金の計算方法【会社員・個人事業主・フリーランス】

生命保険料控除で一体いくら税金が戻ってくるのか、計算するにはいくつか手順を踏む必要があります。なお、戻ってくる金額自体は、以下の計算式でわかります。

生命保険料控除額 × 所得税率 = 還付金額

また、この計算をするには下記の書類が必要です。

- 生命保険料控除証明書

- 源泉徴収票

ここでは、具体的に金額を計算するための手順を紹介します。

STEP1:生命保険料の控除金額を確認

それでは計算の詳しい手順を見ていきましょう。

まずは、生命保険料控除証明書を用意して、ご自身が年間に支払っている保険料を確認しましょう。

なお、2012年度より生命保険料控除制度が改正され、契約締結の時期により以下の通り明記されるようになりました。

- 旧制度:2011年12月31日までに締結した保険契約

- 新制度:2012年1月1日以降に締結した保険契約

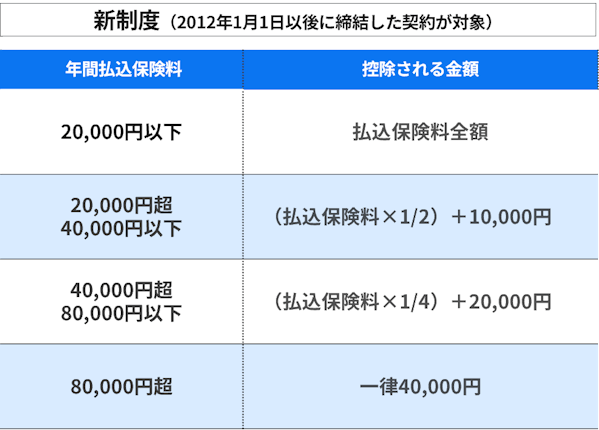

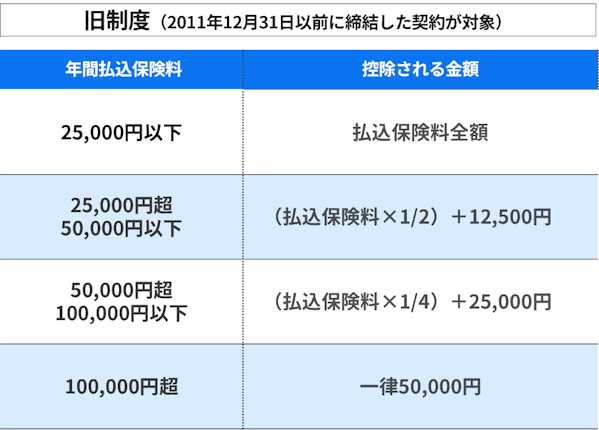

年間払込保険料を確認したら、新・旧の制度に応じ控除される金額を以下の表で確認しましょう。

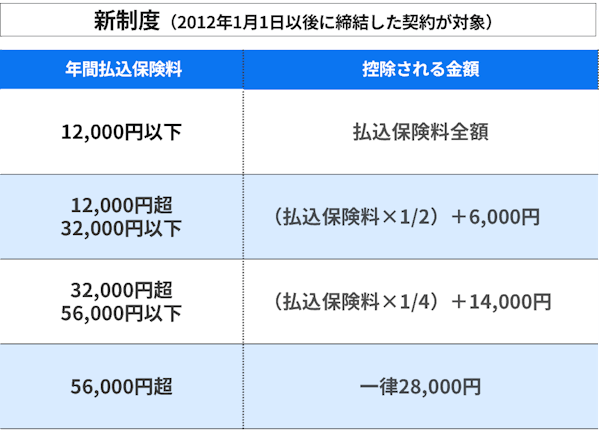

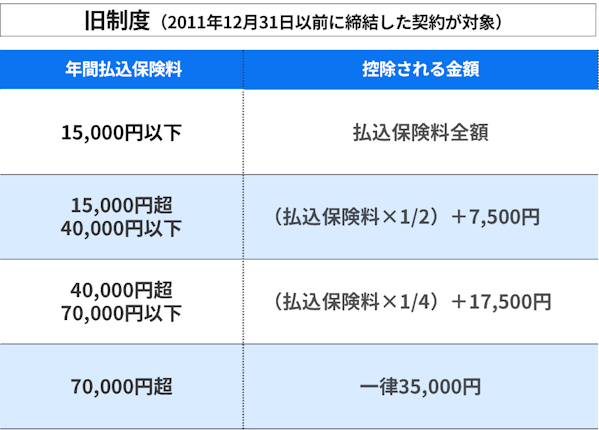

保険の契約時期や支払っている保険料のほかに、所得税と住民税でも控除される金額は異なります。生命保険料控除証明書で支払い保険料を確認したら実際の控除額をチェックしてみましょう。

■ 所得税の生命保険料控除額

■ 住民税の生命保険料控除額

なお、複数年度分の保険料を一度に支払った場合は、1年ずつ保険料を振り分けた生命保険料控除証明書が送付されますので、その金額をそのまま採用して下さいね。

また、2026年(令和8年)分に関しては、一般生命保険料控除の控除限度額が4万円から6万円に引き上げられます(※23歳未満の扶養親族がいる世帯のみ)。計算式は以下の通りです。

■ 2026年(令和8年)分の一般生命保険料控除の控除限度額

年間払込保険料 | 控除される金額 | |

一般生命保険料控除 | 30,000円以下 | 払込保険料の全額 |

30,000円超60,000円以下 | 払込保険料×1/2+15,000円 | |

60,000円超120,000円以下 | 払込保険料×1/4+30,000円 | |

120,000円超 | 一律60,000円 | |

合算の控除限度額 | 120,000円 | |

なお、合算の控除限度額(120,000円)や住民税に関する控除額の計算方法に変更はありません。

新制度での生命保険料控除額の計算方法

加入している生命保険が「新制度」の場合、もし年間の保険料が8万円を超えるのであれば所得税から控除される金額は4万円です。

年間の保険料が3万円の場合は、以下の計算の通り控除額は2万5,000円になります。

(30,000円×1/2)+10,000円=25,000円

「じゃあ年間保険料が8万円を超えていれば、4万円税金が戻ってくるの?」と疑問に思う方もいるかと思いますが、4万円丸ごと戻ってくるわけではありません。

生命保険料控除とは、税金を計算する元となる金額(課税所得)から4万円を差し引ける制度です。課税所得が4万円分少なくなると、その分、最終的に納めるべき所得税も安くなります。

つまり、実際に戻ってくる金額は「控除額(このケースでは4万円) × あなた自身の所得税率」で計算できます。

複数の生命保険に加入している場合の計算方法

加入している生命保険が複数ある場合は、合計した金額で計算します。

新制度での所得税の生命保険料控除には、前述したとおり以下の3枠の控除があります。

- 一般生命保険料控除

- 介護医療保険料控除

- 個人年金保険料控除

例えば、一般生命保険料が年間10万円で介護医療保険料が年間3万円のケースで計算してみましょう。

この場合、一般生命保険料は年間の払込保険料が8万円以上なので、控除額は上限の4万円となります。また、介護医療保険料の控除額は以下の計算の通り2万5,000円になります。

(30,000円×1/2)+10,000円=25,000円

よって、6万5,000円(=40,000円+25,000円)が全体の控除額となります。

なお、新制度の場合、制度全体の適用額は所得税で12万円、住民税で7万円です。

STEP2:自分の所得税率を把握する

次に、自身の所得税率を確認するために課税所得を源泉徴収票で確認します。給与所得者の場合は収入から以下の控除を差し引いたものが課税所得になります。

- 基礎控除

- 社会保険料控除

- 配偶者控除

- 扶養控除

- 給与所得控除

- 医療保険料控除 など

なお下の表のように、所得税の税率は所得に応じて増える仕組みになっています。

課税所得 | 所得税率 |

194万9,000円以下 | 5% |

195万円以上329万9,000円以下 | 10% |

330万円以上694万9,000円以下 | 20% |

695万円以上899万9,000円以下 | 23% |

900万円以上1,799万9,000円以下 | 33% |

1,800万円以上3,999万9,000円以下 | 40% |

4,000万円以上 | 45% |

たとえば、所得が300万円の方は所得税率が10%になりますので、以下の計算の通り年間の所得税額は30万円となります。

課税所得:300万円 × 所得税率:10% = 年間の所得税額:30万円

STEP3:生命保険料控除の対象金額に所得税率をかける

では、実際に生命保険料控除によって戻ってくる金額を、以下の条件で計算してシミュレーションしてみましょう。

- 新制度の生命保険の年間払込保険料が8万円

- 課税所得は500万円

まず、新制度の生命保険に加入していて年間払込保険料が8万円を超えているため、生命保険料控除額は4万円です。

次に、課税所得が500万円の場合、先ほど紹介した所得税の税率表では所得税率は20%です。よって、戻ってくる税金は以下の計算の通り、4万円の20%である8,000円になります。

生命保険料控除額:4万円 ×所得税率:20%= 8,000円

なお、生命保険料控除の還付金額は税率が低い場合はそれほど高額にはなりませんが、申告すれば受け取れるお金なので、ぜひ申告することをおすすめします。

今年2025年は生命保険料控除はいつまでに申告すればいいのか、また年末調整で申告し忘れた場合の対処法などについては、以下の記事を参考にして下さいね。

関連記事:【2025年版】年末調整で生命保険料控除を出し忘れたらどうなる?その対処法を紹介

個人事業主やフリーランスの生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除による還付金の計算方法は、個人事業主やフリーランスの方も基本的に給与所得者と同様です。

確定申告のように課税所得を計算して自身の所得税率を割り出し、生命保険料控除の対象金額にかけた分だけ、支払う所得税額が減額されます。

生命保険料控除で注意したいこと

ここでは、生命保険料控除を申告する際に知っておきたいことについて解説します。

共働き夫婦の場合、夫婦どちらが生命保険料控除を申告すべき?

共働き夫婦の場合、生命保険料控除はどちらが申告したらいいのでしょうか?

国税庁のホームページを確認すると、以下のようにあります。

「納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます」”

よって、保険料を支払った人が生命保険料控除を申告するとよいでしょう。

なお、妻が契約者である生命保険の保険料を、夫が支払っている場合はどうなるのでしょうか?

国税庁のFAQには、以下のようにあります。

Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。

また、生命保険料控除を受けるのに

必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)

とも明記されているため、夫が夫婦や家族の保険の保険料を支払っている場合は、夫がそれらをまとめて生命保険料控除として申告しても構わないといえるでしょう。

パートで働く人は生命保険料控除を申告できる?

パートで働く人も生命保険料控除を受けることができます。生命保険料控除は、あくまでも「所得から一定額を差し引ける」制度なので、雇用形態については問われません。

ただし、パートで収入が少なく所得税や住民税の負担が発生しない場合、控除を申告しても節税効果はありません。

住民税は還付ではなく軽減される

生命保険料控除は住民税に対しても適用されますが、住民税は前年度の所得に対してかけられるものなので、申告することで翌年の税金が軽減されます。

たとえば、新制度になってから生命保険と介護医療保険に加入し、年間10万円の一般生命保険料と年間3万円の介護医療保険料を支払っている方の住民税の負担はどのくらい軽減されるのか、シミュレーションしてみます。

例えば住民税率を10%とした場合、一般生命保険料の控除額は2万8,000円、介護医療保険料の控除額は2万1,000円((30,000円×1/2)+6,000円)です。

つまり住民税の負担は、合計で4万9,000円(=28,000円+21,000円)軽減することができます。

介護医療保険料控除の対象は2012年以降の契約から

所得税や住民税の生命保険料控除については、平成22年度(2010年)の税制改正において、旧制度と新制度で扱いが異なることになりました。

2012年1月1日以降に締結した保険契約には、新制度が適用されます。これにより生命保険料控除、個人年金保険料控除に介護医療保険料控除が加わりました。

なお、一般的に介護医療保険料控除の対象となる契約は、2012年1月1日以降に契約した以下のような保険契約です。

- 医療保険

- がん保険

- 介護保険 など

なお、保険契約が2011年12月31日までに締結した旧制度の対象である場合、介護医療保険料控除は適用されません。

関連記事:生命保険料控除とふるさと納税はどちらがお得?併用による影響や上限に関して解説

会社員は年末調整で生命保険料控除を申告するのがおすすめ

年末調整とは、会社が従業員に代わり源泉徴収し、納税している所得税等を年末に再計算して過不足を調整する制度のことです。

年末調整には、主に以下の書類が必要となります。

- 保険料控除証明書

- 保険料控除申告書

年末調整では、給与所得者である従業員が「給与所得者の保険料控除申告書」と共に「保険料控除証明書」などを会社(給与支払者)を経由して管轄の税務署長に提出することで、払いすぎている税金が戻ってくることがあります。

もし、年末調整で生命保険料控除を申告し忘れた場合、会社員であれば確定申告で別途申告しなければなりません。よって、できるだけ年末調整で申告するのがおすすめです。

関連記事:生命保険料控除証明書とは?控除証明書を紛失した場合はどうすればいい?

まとめ

生命保険料控除の対象となる金額は、保険料や契約時期によって異なります。そのため、生命保険料控除証明書で保険料と加入時期を確認の上、保険料控除額の表で控除金額を確認してみましょう。

その上でご自身の所得税率がわかれば、還付・減額される金額がわかります。所得が多い方は戻ってくる金額も多くなる可能性があるので、年末調整や確定申告の際に忘れずに申告してくださいね。

.jpg?w=300&h=300)