火災保険の見直しは必要?火災保険を適切な補償と保険料に見直すためのポイントを解説

火災保険を契約したものの「気づけば何年も同じ内容のまま」という方は少なくないでしょう。しかし、他の保険と同じように火災保険も定期的な見直しが必要です。今の暮らしに合った補償に見直せば、必要な補償を確保しつつ保険料を節約できる可能性があります。

この記事では火災保険における見直しの必要性や、見直しの際にチェックすべきポイントを解説します。

この記事のポイント

- 火災保険は契約から年数が経つと補償内容が実情に合わなくなる場合がある。特に近年は自然災害が激甚化していることもあり、必要な補償を確保しつつ保険料負担を抑えるには、定期的な見直しが重要といえる。

- 火災保険は家族構成の変化や家のリフォームなどによって、必要な補償額が変わることがある。建物や家財の保険金額が現状に合っているのか、再調達価額をもとに適正額を確認するとよい。

- 火災保険の見直し時には建物・家財の金額が適正か、地震や水災などの補償が含まれているかなど、複数の観点から見直すことが重要。不明点があれば保険のプロに相談するのもひとつの手段である。

火災保険を見直すべき理由とは?

火災保険は5年以上の長期契約になることも多く、契約当初は適切だった補償内容や保険料も、時間の経過とともに実情に合わなくなるケースがあります。

保険は日常的に使うものではないため、見直しを後回しにしがちですが、万が一のリスクに備えるためにも、定期的に補償内容を確認しましょう。

自然災害の激甚化で火災保険金の支払額は増加傾向にある

近年、気候変動によるゲリラ豪雨や台風の大型化などで、洪水や土砂災害が全国各地で多発しています。想定以上の被害が発生するケースも多く、契約当初は不要と考えていた補償が必要になる場合も少なくありません。

以下は、2017年以降の自然災害による支払保険金(火災保険)の推移を示したものです。

証券件数 | 支払保険金額(千円) | 合計支払保険金額(億円) | ||

2017 | 平成30年2月4日からの大雪にかかる被害 | 17,317 | 12,748,874 | 1,615.91 |

台風21号にかかる被害 | 147,025 | 107,800,906 | ||

台風18号にかかる被害 | 48,259 | 29,983,194 | ||

台風5号にかかる被害 | 10,181 | 5,564,239 | ||

平成29年7月九州北部豪雨にかかる被害 | 2,212 | 5,493,661 | ||

2018 | 台風24号にかかる被害 | 370,968 | 285,595,345 | 13,578.13 |

台風21号にかかる被害 | 718,862 | 920,227,415 | ||

平成30年7月豪雨にかかる被害 | 24,146 | 151,990,503 | ||

2019 | 令和元年台風15号(令和元年房総半島台風)にかかる被害 | 337,065 | 424,426,100 | 9,149.36 |

令和元年台風19号(令和元年東日本台風)にかかる被害 | 230,439 | 475,058,819 | ||

令和元年10月25日の大雨にかかる被害 | 4,921 | 15,451,193 | ||

2020 | 令和2年7月豪雨にかかる被害 | 26,068 | 84,820,828 | 2,195.61 |

令和2年台風10号にかかる被害 | 136,401 | 93,184,410 | ||

令和3年1月7日からの大雪にかかる被害 | 63,975 | 41,555,583 | ||

2021 | 令和3年7月1日からの大雨 | 5,376 | 6,502,377 | 420.7 |

令和3年8月11日からの大雨 | 16,166 | 35,567,572 | ||

2022 | 令和4年台風第14号にかかる被害 | 146,513 | 98,407,772 | 1,316.99 |

令和4年台風第15号にかかる被害 | 12,091 | 33,291,423 | ||

2023 | 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号 | 18,185 | 25,477,790 | 649.2 |

令和5年7月7日からの大雨 | 18,098 | 39,441,761 |

2018年以降は自然災害による大規模な損害が頻繁に発生しています。もし火災保険の見直しをせずに同じ条件のまま契約を継続した場合、自然災害による損害が発生しても、十分な補償を受けられない可能性があります。

また、自然災害の増加によって保険金の支払額が増え続けていることから、損害保険会社は収支バランスを維持するために、度々保険料の引き上げを行ってきました。損害保険料率算出機構が算出している参考純率(各保険会社が保険料を算出する基準としている料率)は、直近7年間で4回引き上げられており、2023年6月には全国平均で13%引き上げられています(※過去最大)。

今後も、自然災害の激甚化に伴い、火災保険料の上昇は続く可能性があります。保険料負担を適正な水準に保つためにも、定期的に保険を見直し、本当に必要な補償内容を見極めることが重要です。

ライフステージの変化で必要な補償内容も変わる

ライフステージや住環境が変われば、必要な補償内容も変化します。

火災保険の保険金額は、同等のものを新しく建築または購入するために必要な金額(再調達価額)をもとに設定するのが一般的です。例えば、リフォームや増改築によって建物の価値が上がれば、再調達価額も高くなるため、補償額の見直しが必要になるでしょう。

火災保険を契約してから年月が経過し、物価上昇によって建築費や材料費などが高騰した場合も同様です。当初設定した保険金額のままでは、再建・修繕費を賄いきれない場合があります。

また、火災保険では建物だけではなく家財も補償対象に含めることが可能です。家族が増えれば家財の総額は増え、逆に独立などで家族が減れば家財が減ることもあります。家財の保険金額が実態に合っていないと、万が一の際に十分な保険金が受け取れなかったり、反対に余分な保険料を払い続けることになったりする可能性があります。

火災保険の見直しで押さえておきたい補償内容のポイント

火災保険を見直す際は、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

- 建物と家財の保険金額は適正かチェックする

- 地震に対する補償の有無を再確認する

- 水災や風災などの補償範囲を再確認する

- 保険期間や支払い方法を確認する

それぞれ詳しく解説します。

建物と家財の保険金額は適正かチェックする

まずは、建物と家財の保険金額が現在の価値に対して過不足なく設定されているか確認しましょう。

火災保険では「再調達価額」をもとに建物の評価額を算出し、その評価額と同額(全部保険)で契約するのが原則です。

リフォームや増改築によって建物の価値が上がっている場合や、物価上昇により建築費・材料費が高騰している場合は、契約時の保険金額では再建・修繕費をまかなえない可能性があります。損害保険会社へ問い合わせ、適切な保険金額がいくらなのか確認しておくと良いでしょう。

家財については、各保険会社が世帯主の年齢や家族構成などをもとに作成している「簡易評価表」を参考にし、必要十分な補償額を設定しましょう。

■ 例:ソニー損保の簡易評価表

世帯主の年齢 | ||||||||

27歳以下 | 28歳以上32歳以下 | 33歳以上37歳以下 | 38歳以上42歳以下 | 43歳以上47歳以下 | 48歳以上 | |||

家族構成 | 2人 | 夫婦のみ | 520万円 | 720万円 | 1,020万円 | 1,250万円 | 1,420万円 | 1,500万円 |

3人 | 夫婦 | 610万円 | 810万円 | 1,110万円 | 1,340万円 | 1,510万円 | 1,590万円 | |

夫婦 | 660万円 | 860万円 | 1,160万円 | 1,390万円 | 1,560万円 | 1,640万円 | ||

4人 | 夫婦 | 700万円 | 900万円 | 1,200万円 | 1,430万円 | 1,600万円 | 1,680万円 | |

夫婦 | 750万円 | 950万円 | 1,250万円 | 1,480万円 | 1,650万円 | 1,730万円 | ||

夫婦 | 800万円 | 1,000万円 | 1,300万円 | 1,530万円 | 1,700万円 | 1,780万円 | ||

5人 | 夫婦 | 790万円 | 990万円 | 1,290万円 | 1,520万円 | 1,690万円 | 1,770万円 | |

夫婦 | 840万円 | 1,040万円 | 1,340万円 | 1,570万円 | 1,740万円 | 1,820万円 | ||

夫婦 | 890万円 | 1,090万円 | 1,390万円 | 1,620万円 | 1,790万円 | 1,870万円 | ||

夫婦 | 940万円 | 1,140万円 | 1,440万円 | 1,670万円 | 1,840万円 | 1,920万円 | ||

独身世帯 | 300万円 | |||||||

地震に対する補償の有無を再確認する

地震や津波による損害に備えて、地震に対する補償の必要性についても検討してみましょう。

火災保険では地震や噴火、津波による損害は基本的に補償されません。

しかし、南海トラフ地震(マグニチュード8~9程度)が30年以内に発生する確率は70~80%、首都直下地震(マグニチュード7程度)も同様に30年以内の発生確率が70%とされています。こうした統計を踏まえると、地震保険を検討する価値は高いといえるでしょう。

地震などのリスクに備えるには、以下の補償を別途で付帯する必要があります。

- 地震保険

- 地震火災費用特約

地震保険は、地震・噴火・津波による火災・損壊・埋没・流失による建物や家財の損害を補償する保険です。

保険金額は、火災保険の契約金額の30〜50%の範囲内で設定します。実際の損害額を支払うのではなく、損害の区分(全損・大半損・小半損・⼀部損)に応じて保険金が支払われるのが特徴です。

損害の区分 | 建物 | 家財 | 支払われる保険金 |

|---|---|---|---|

全損 | ・軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物の時価額の50%以上 | 家財の被害額が家財全体の時価額の80%以上 | 地震保険金額の100% |

大半損 | ・軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満 | 家財の被害額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 | 地震保険金額の60% |

小半損 | ・軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が 建物の時価額の20%以上40%未満 | 家財の被害額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 | 地震保険金額の30% |

一部損 | ・軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が 建物の時価額の3%以上20%未満 | 家財の被害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 | 地震保険金額の5% |

地震火災費用特約は、地震・噴火・津波による火災が原因で建物が半焼以上、家財が全焼した場合などに、火災保険金額の5%が支払われる保険です。

関連記事:地震保険の必要性とは?保障内容や実際の加入率からマンション・戸建ては地震保険に入るべきか解説!

水災や風災などの補償範囲を再確認する

水災(洪水・高潮・土砂崩れなど)や風災(台風・竜巻など)のリスクは地域や建物の構造によって大きく異なるため、補償範囲が実情に合っているかを改めて確認しましょう。

例えば、川の近くに住んでいる方は川の氾濫による浸水リスクに注意が必要です。一方、マンションの高層階に住んでいる方は浸水のリスクは低いものの、強風による窓ガラスの破損などに備えておいた方が良いでしょう。

特に水災補償の有無は保険料に大きく影響する可能性があります。これまで火災保険の水災補償に関する保険料率は全国一律でしたが、2024年10月以降、市区町村ごとに「区分1」から「区分5」までの5段階に分けて算出されるようになりました。

ハザードマップの情報や水災事故の過去統計などを基に地域のリスクが評価され、最も高い地域と低い地域では保険料が約1.2倍の差になるといわれています。

自分の住んでいる場所がどの区分にあたるのかを把握し、ハザードマップも参考にしながら、必要な補償と支払う保険料のバランスを検討しましょう。

関連記事:2024年に火災保険の保険料が値上げ!水災に関する料率も5区分に細分化 - 大手損保会社では10月より約10%火災保険料を値上げ

保険期間や支払い方法を確認する

契約期間や支払い方法を変更することで保険料を抑えられる場合があります。

火災保険は最長5年間まで契約でき、契約期間中は保険料改定の影響を受けません。長期契約であれば契約時の保険料を一定期間維持できるため、保険料負担を軽減できる可能性があります。

また、月払いや年払いなどの分割払いに比べて、一括払いの方が保険料の割引率は高くなるケースが一般的です。

例えば「1年契約の月払い」よりも「5年契約の一括払い」を選んだ方が、トータルで支払う保険料は安くなる可能性があります。

もちろん、保険料は今後も上がり続けるとは限りません。さらに、一括払いの場合はまとまったお金が必要になるというデメリットもあるので、家計の状況などを踏まえて保険期間や支払い方法を検討してみましょう。

火災保険の見直しに必要な手順とは?

これから火災保険を見直す人は、以下の手順に従って手続きを進めてみましょう。

- 現在加入中の保険会社の更新タイミングを確認する

- 複数の保険会社から一括見積もりを取りプランを比較する

- 保険のプロに相談して客観的なアドバイスをもらう

現在加入中の保険会社の更新タイミングを確認する

火災保険の見直しを進めるうえで、まず確認したいのが「更新タイミング」です。保険証券や、年に1回ほど送付される「契約内容のお知らせ」に更新日が明記されているのでチェックしてみましょう。

更新のタイミングが近ければ、その時期に合わせて見直すのがおすすめです。一般的に更新時はプラン変更や補償内容の追加・削除などがしやすいため、見直しにはベストのタイミングといえます。

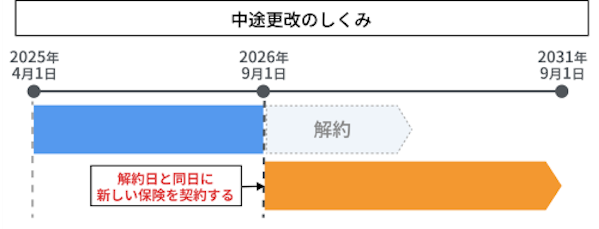

もし更新までにまだ期間がある場合でも「中途更改」をして見直しをする方法があります。中途更改とは、契約中の火災保険を解約し、解約日と同日に新しい火災保険を契約する方法です。長期契約の途中でも、解約した残りの期間に応じた保険料が原則として戻ってくる仕組みになっています。

ただし、5年を超える長期契約で加入していた場合、中途更改後は再度5年超の長期契約が組めない場合があるため、契約中の保険会社に解約に伴う条件や手続きを確認した上で手続きを進めましょう。

複数の保険会社から一括見積もりを取りプランを比較する

複数の保険会社の見積もりを一度に取得できるサービスを活用すると、火災保険の見直しを効率よく進められます。

火災保険は、参考純率(損害保険料率算出機構が公表している料率)をもとに、各保険会社が独自に保険料を設定しています。そのため、同じような補償内容に見えても、実際の保険料は会社ごとに異なる場合が少なくありません。

火災保険の一括見積もりサービスを利用すれば、手間をかけずに複数の保険会社のプランを比較できます。

ただし、建物の構造や立地条件、水災リスクなどの細かい要件をすべて反映できないケースもあります。また、商品名や特約名は各社で似たような名前が使われることがありますが、実際には補償範囲や免責金額が異なるケースも少なくありません。

「名称が同じだから同じ内容」と思い込まず、補償の範囲や条件が自分のニーズに合っているかどうかを細かく確認しましょう。

保険のプロに相談して客観的なアドバイスをもらう

火災保険は火災だけではなく、風災・水災・盗難など補償内容が多岐にわたります。契約時に受け取るパンフレットなどを読んでも「専門用語が多くて理解できない」「どの補償や特約を選べば良いのかわからない」と悩むケースが少なくありません。

そんな時は、保険のプロである保険代理店やファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみましょう。保険のプロの丁寧な説明を受けることで、専門的な内容も理解しやすくなります。また、各社の商品特性や最新情報に精通しているため、住まいや家族構成、予算などに合った補償プランの提案を受けられるでしょう。

「コのほけん!」の無料オンライン保険相談なら、50社以上の保険会社から最適な保険を提案してもらえます。

まとめ

自然災害のリスクやライフステージなどは年々変化しています。火災保険を契約したまま放置していると、いざというときに必要な補償を受けられない可能性があるため、定期的に見直しをしましょう。

火災保険を見直す際のポイントは以下の通りです。

- 建物と家財の保険金額は適正かチェックする

- 自然災害に対する特約や地震保険の付帯有無を再確認する

- 水災や風災などの補償範囲を再確認する

- 保険期間や支払い方法を確認する

保険の更新時でなくても、中途更改によって見直しを行うことは可能です。特に長期契約をしている方は、補償内容に過不足がないか一度見直すことをおすすめします。

さらに、火災保険の見直しのポイントについて知りたい場合は、【しっかり保険、ちゃんと節約。】火災保険の見直しは必要?確認すべきポイントやタイミングと注意点を解説も参考になります。

「自分だけで見直すのは不安」という方は、コのほけん!の無料オンライン保険相談をご利用ください。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)