ペット保険はいらない?治療費の実態から加入の必要性を解説

「ペット保険って、実はいらないのでは?」そう感じたことがある方は多いのではないしょうか。確かに、保険料がかかる以上、本当に必要なのか悩むのは当然です。

しかし、公的医療保険のないペットの治療費は、思っている以上に高額になることも。いざというとき、数万円〜数十万円の出費がのしかかるケースもあります。

この記事では、「ペット保険はいらない」と考える前に知っておきたい治療費の実態や、加入によるメリット・必要性、そして保険選びのポイントまでをわかりやすく解説します。あなたと大切な家族であるペットを守るために、今こそペット保険について一度考えてみませんか?

この記事のポイント

- ペットにかかる治療費は、年間数万円から20万円以上かかるケースもあり、特に高齢期のペットの診療費は多くなる傾向にある。

- ペット保険の必要性が高いのは「貯蓄が少ない」「高額診療のリスクがある犬種・猫種を飼っている」「高齢のペットと暮らしている」といった条件に該当する人である。

- ペット保険に加入する場合は、補償範囲や保険料の推移、加入条件などを事前に確認し、将来的な負担やリスクとのバランスを考慮して選ぶのがおすすめ。

ペット保険の必要性

まずは、ペットにかかる治療費の実態について確認していきましょう。

ペットにかかる治療費の実態

1年間のペット医療費平均額は犬が約5万9千円、猫が約3万4千円

アニコムの『家庭どうぶつ白書2022』によれば、1年間にペットのケガや病気の治療費にかけた費用は犬59,387円、猫34,395円です。対して1年間の支出総額は犬345,572円、猫169,247円ですから、平均支出総額に対して治療費は犬およそ17%、猫およそ20%の割合を占めています。

ただし、こちらには医療費が全くかからなかった0円の回答も含まれており、実際にペットの医療費を支払った人の平均額ではありません。

実際にかかったペットの診療費の平均額

では、実際に診療費がかかる場合にはどの程度必要なのでしょうか。

アニコム『家庭どうぶつ白書2019』のデータを参考に計算すると、犬猫ともに実際に支払った診療費の平均額は犬65,872円、猫35,476円です。また、平均額を年齢別にみると、ペットの年齢とともに右肩上がりに増えていることがわかっています。

※出典:アニコム ホールディングス株式会社「家庭どうぶつ白書2019」より著者が平均を算出、表作成

平均値は高い診療費がある場合に、それらの影響を受け数値が高くなる傾向にありますが、中央値ではそういった影響を受けません。

後述しますが、ペットの平均寿命は犬14.1歳、猫は14.4歳です(※参考:アニコム ホールディングス株式会社「家庭どうぶつ白書2022」)。

中央値と合わせてみれば、犬猫とも特に生涯の後半、9歳頃から診療費がかさむ傾向にあることがわかります。

20万円以上の診療費が必要になるケースも

このようなデータを見ていくと、必ずしも大きな金額が必要となるわけではないことが推測されます。しかし、疾患によっては何度も通院が必要だったりして、結果的に診療費が高額となるケースもあります。

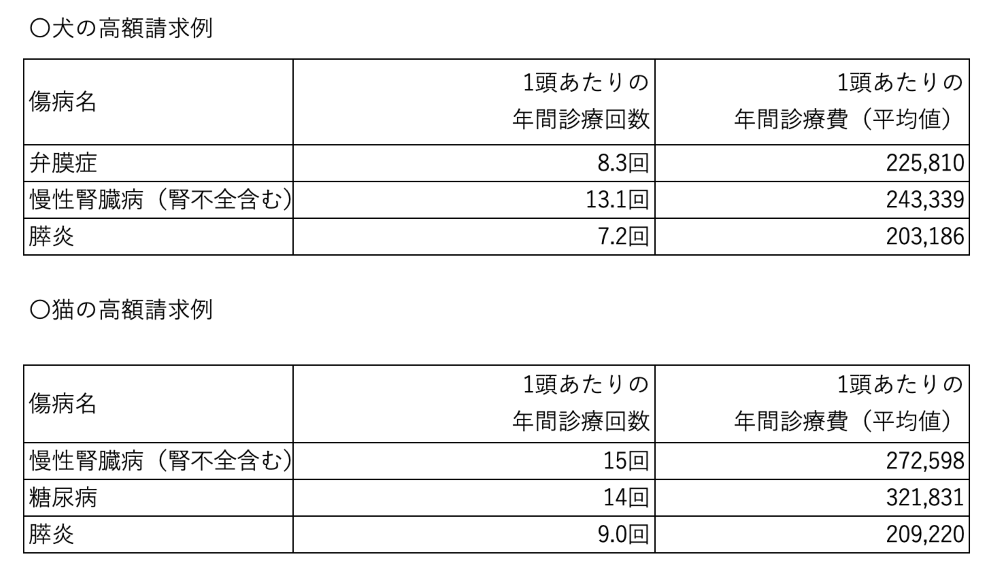

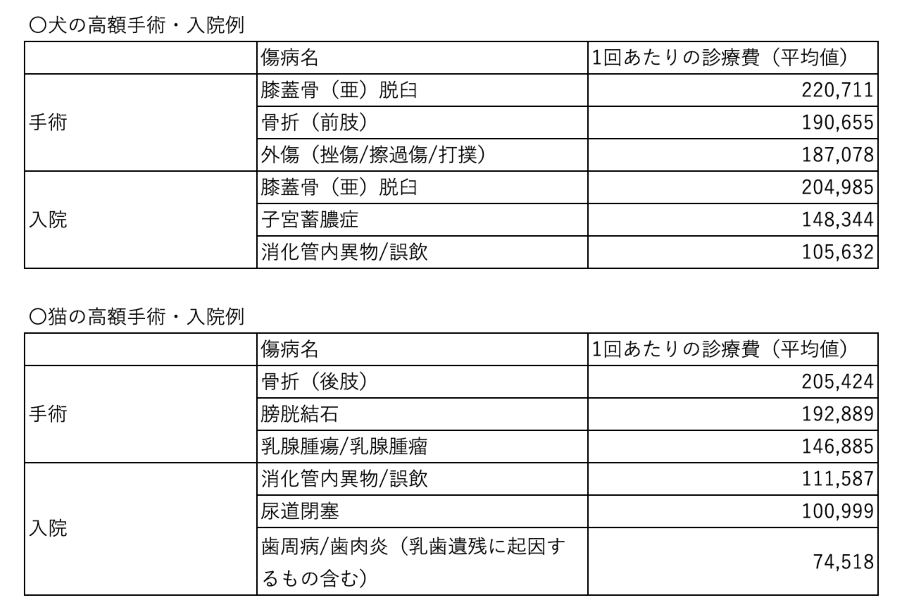

下の表をご覧ください。犬・猫別に平均20万円以上の年間診療費が必要になるケースを3つ挙げています。

※出典:アニコム ホールディングス株式会社「家庭どうぶつ白書2019」より著者が表作成

犬よりも年間診療費平均額が低かった猫の場合も、疾患によっては通院回数がかさみ、同じ疾患であっても年間診療費は多くなっています。

また、以下のように手術や入院により診療費が高額になるケースもあります。

※出典:アニコム ホールディングス株式会社「家庭どうぶつ白書2019」より著者が表作成

犬・猫の平均寿命の推移

人間同様、ペットの平均寿命もこのところ伸びています。

アニコム ホールディングス株式会社の「家庭どうぶつ白書2022」によれば、犬の寿命は2009年度の調査では13.1歳でしたが2020年度には14.1歳と1歳長くなっています。猫も同様の傾向です。

2009年度の調査では13.8歳でしたが2020年には0.6歳延び、14.4歳です。

また、詳細に見ていくと種別によって平均寿命は異なっています。

例えば犬のうち、最も平均寿命が長い犬種はトイ・プードルで15.4歳(※1)ですが、最も平均寿命が短い犬種はバーニーズ・マウンテン・ドッグで8.7歳です。

犬の場合は、比較的小型の方が寿命が長い傾向にあるようです。猫の場合、平均寿命が長い猫種はサイベリアンの15.7歳で、最も平均寿命が短い猫種はミヌエットの8.3歳(※2)です。

今後も平均寿命が延びが予測されます。寿命が延びれば老後の期間が長くなり、病院に行く回数が増えたりして医療費が膨らみがちになります。ペットにあわせた備えは必要でしょう。

※1、2:アニコム ホールディングス株式会社「家庭どうぶつ白書2022」で取り上げている30犬種、8猫種の中で平均寿命の最も長い&短い品種

診療費が高額になりがちな疾患になりやすい種別

実は種別によってかかりやすい疾患があることも統計調査からわかっています。

前述の医療費が高額になりがちな疾患について、かかりやすいとされる犬種・猫種をまとめました。

【犬種別】診療費が高額な疾患

傷病名 | かかりやすい犬種 |

|---|---|

弁膜症 |

|

慢性腎臓病(腎不全含む) |

|

膵炎 |

|

【猫種別】診療費が高額な疾患

傷病名 | かかりやすい猫種 |

|---|---|

慢性腎臓病(腎不全含む) |

|

糖尿病 | ロシアンブルー |

膵炎 | なし |

※参考:アニコム ホールディングス株式会社「家庭どうぶつ白書2022」より取り上げている30犬種、8猫種の中で高額な疾患別かかりやすい犬種・猫種を筆者が抜粋

ペット保険に加入を検討されるのであれば、今飼われているペットの種別に、発症率が高く診療費の負担が大きくなりがちな疾患が補償されるかどうか、加入前に調べてみましょう。

また、食事などの生活習慣や性格によっても気をつけなければならない疾患は変わることでしょう。犬種・猫種はもちろん、ペットと過ごす中で想定されるリスクも確認してみましょう。

ペット保険が必要な人

高額な診療費に備えて、ペット保険への加入が必要と思われる方の特徴を3つご紹介します。

1.貯蓄が少ない方

家計は案外複雑です。日々必要なお金のほか、年に数回必要なお金や、数年に一度必要なお金もあります。

また、子どもの進学や住宅取得、退職などライフイベントの際にはまとまった金額が必要になるケースも多いです。

ペットの診療費は前述のとおり全額飼い主負担となり、高額な診療費が必要になるケースもあります。

貯蓄が少ない場合は、高額な診療費を支払ったために、生活のために必要だったお金が足りなくなってしまう可能性もあるでしょう。保険に加入することにより、家計への影響を低減できるでしょう。

2.診療費の大きな負担が想定されるペットを飼われている方

犬種・猫種によってかかりやすい疾患があることは前述しました。

診療費が膨らみがちな疾患にかかりやすいとされている犬種・猫種の場合は、ペット保険に加入することで負担軽減が期待されます。

ただし、補償内容は商品ごとに異なります。契約前に確認しましょう。

3.長く連れ添ったペットがいる方

前述のとおり、ペットの加齢とともに必要となる診療費は増える傾向にあります。

一方、加入できるペット保険は7歳頃から減り始めます。加入できる年齢は商品ごとに異なりますが、年を重ねると加入したくとも加入できなくなる可能性があります。

関連記事:人気のペット保険はどれ?失敗しない選び方とおすすめ商品を紹介

ペット保険が必要ではない人

次に、ペット保険が必要ではないと思われる方の特徴を3つご紹介します。

1.家計管理ができており貯蓄のある方

ペットの医療費は前述のとおり公的医療保険制度がありません。全額飼い主の自己負担となるため、高額な負担が発生するケースもありますが、貯蓄があればまかなうことは可能でしょう。

家計管理ができているのであれば、ペットに必要な医療費の備えもこつこつとしたつみたてにより確保できることでしょう。

2.生後数年のペットを飼われている方

犬と猫の年齢別の年間診療費平均費額平均については、前述しました。

猫よりも犬の方が診療費がかさむ傾向にありますが、犬の場合も5歳までは中央値では1万円未満が続いています。猫については、1歳から8歳まで中央値は0円です。

生後数年は、ペットの高額な医療費への備えの必要性は低いと推測されます。

3.ペットの病気の予防に取り組んでいる方

人間と同様に、ペットも年を重ねるにつれ体調を崩しやすくなります。

かかりつけの動物病院をもち、気を付けたい疾患を把握したり、食べ物や遊び場や運動量など、日頃のペットの生活習慣への細かな配慮は、ペットの生活習慣病の予防や、結果的に診療費の負担を抑えることも期待されます。

ペット保険加入時の注意点

ペット保険加入時にはどういった点に注意すべきなのでしょうか。注意点を3つ挙げ、解説します。

1.加入条件

ペット保険は加入できる年齢があらかじめ決められています。まずは加入できる年齢かどうか確認しましょう。

ペット保険も人間同様、基本的に告知が必要です。ペットの罹患歴によっては加入できないケースもあります。

また、通常猫の保険料は1種類ですが、犬の場合は保険商品により犬種や体重により3~5程度に区分されています。保険料を見積もり比較する際は、詳細な内容でシミュレーションしておきましょう。

2.補償内容

ペット保険にはさまざまなものがありますが、対象とするペットが通院・入院・手術をした場合に、実際にかかった一定割合を補償するのが一般的です。

基本的にワクチン接種などの予防行為や去勢や避妊手術など傷病にあたらないものは補償されません。もしもの時は時間外診療が必要になるケースも考えられますが、時間外料金や個室料金を補償の対象外とするものは多いです。

また、加入後に腎臓病などの慢性疾患に罹患した場合、補償対象外になってしまったり、加入や更新ができなくなってしまったりするケースもあります。心配な疾患がある場合は、加入後の補償についても確認しましょう。

3.保険料の推移

ペット保険契約は通常毎年見直されます。商品によっては更新の都度保険料が見直されるものもありますし、一定の年齢を超えると保険料の見直しは3年ごととするものもあります。

また、高齢になると保険料が大きく上がるものもあります。平均寿命が延びている中、長く加入する際の保険料負担についても確認しておきましょう。

関連記事:ペット保険の選び方とは?知っておきたい補償と保険料のポイントを解説

まとめ

保険は起こる確率は低いものの、実際に起こった場合には大きな損失となりうるリスクに適したしくみとされます。

毎月の保険料負担は気になりますが、一番保険料の安いものがご自身とペットにとって最適な保険とは限りません。大切なペットに必要な保障を見極め、比較サイトを上手に活用しながら検討しましょう。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)