犬にペット保険は必要?おすすめの選び方や注意点を徹底解説

愛犬が病気やケガをしたとき、「治療費が高額で驚いた」という声は少なくありません。そんなとき、ペット保険が心強い味方になることも。

この記事では、犬のペット保険の選び方や加入前に確認しておきたい注意点を、わかりやすく解説します。

この記事のポイント

- ペットの医療費は年々増加しており、通院・入院・手術にかかる費用は高額化しているため、備えとしてペット保険の必要性が高まっている。

- ペット保険は補償内容・保険料・加入条件などに違いがあり、愛犬の年齢や健康状態、将来のリスクを見据えて選ぶ必要がある。

- 犬種によってかかりやすい病気が異なるほか、補償対象外の治療や加入年齢の制限があるため、加入前に注意点をよく確認しておくことが重要である。

ペットにかかわる医療費は増加傾向

「うちの子も家族だから、しっかり治療してあげたい」そんな思いに応えるように、動物医療は日々進化しています。それに伴って、ペットの医療費は全体的に上昇傾向にあります。ペットの医療費の備えの必要性は高まっています。

近年、ペットの医療費が上がっている背景には、物価上昇による治療費の値上げに加え、ペット医療の高度化が進んでいることがあります。

たとえば、最近ではX線検査や超音波検査、内視鏡検査、CT検査やMRI検査といった精密検査が動物病院でも行われるようになってきました。

さらに、放射線治療や再生医療(細胞治療)など、人間の医療でしか見られなかったような先進的な治療もペット治療に適用されるようになってきています。

また、医療の進歩により、治療の選択肢が広がった一方、費用負担も増加しています。

精密検査を実施する場合、1回の検査で5,000円~10,000円程度かかることが多く、検査内容によっては20,000円〜50,000円程度にのぼる場合もあります。複数の検査を同時に行うケースでは費用は2倍3倍になる可能性があります。

犬の長寿化が進むなかでは、高齢期に心臓病、腎臓病といった慢性疾患を患い、定期的な通院や長期的な投薬が必要となるケースもあります。動物病院の診療費は自由診療であるため、同じ治療であっても地域差があります。

関連記事:人気のペット保険はどれ?失敗しない選び方とおすすめ商品を紹介

犬のペット保険、どう選ぶ?はじめに知っておきたいポイント

「たくさんあって、どれがいいのか分からない…」そんな声も多いペット保険。大切なのは、愛犬のライフスタイルや健康状態をふりかえりながらリスクをふまえ、必要な備え方に合った保険を選ぶことです。

ここでは、選ぶときにチェックしておきたいポイントを紹介します。

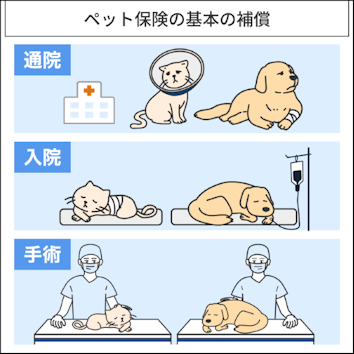

ペット保険の基本的な補償内容

ペット保険にはさまざまな種類がありますが、基本の補償は以下の3つです。

- 通院の補償

- 入院の補償

- 手術の補償

通院の補償

通院の補償では、一般的に診療が必要な場合に、愛犬を動物病院に通わせ、診療を受ける際、診察・投薬・簡易検査にかかる一定の費用が対象となります。

通院のみに特化したものもありますが、反対に通院は補償の対象外となるものもあります。

入院の補償

入院の補償では、病気やケガにより診療が必要な場合に、自宅等での治療が困難なため、動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させる時にかかる一定の費用が対象となります。

補償額に上限がある点はどのペット保険も共通ですが、入院日数や回数に制限があるものや手術と連続した入院のみ補償の対象とするもの、日帰り入院は対象外となるものなどがあります。

手術の補償

手術補償では、診療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施す場合にかかる一定の費用が対象となります。

対象となる手術は商品ごとに異なっており、麻酔または手術を行うための切開切除を伴わないMRI検査、CT検査、脊髄液検査などは対象外となる可能性があります。

ペット保険の保険料の目安

ペット保険の保険料は、犬種や体型によって3~5つのグループに分けられており、大型犬ほど、また年齢を重ねた犬ほど高くなるのが一般的です。

保険料の上がり方は商品によって違いがあります。年齢とともにゆるやかに上昇していく設計のものもあれば、7歳・9歳・10歳など、節目の年齢で大きく上がるタイプもあります。

保険料の目安は以下のとおりです。

- 小型犬:1,500円〜8,000円/月

- 中型犬:2,000円~10,000円/月

- 大型犬:3,000円~13,000円/月

ペットが若いうちに加入すれば保険料は安いですが、長生きすることを想定して、将来的な保険料の負担も事前に確認しておきましょう。

一般的に補償を広げれば保険料はあがります。複数のプランから選べるものもありますので、補償内容と保険料を比較検討しながら、長く安心して利用できるプランを選びましょう。

ペット保険の加入にあたっての条件

加入時には健康診断や血統書、ワクチン接種証明書もしくは販売契約書、生体特定用マイクロチップの埋め込みなどが必要なものもあります。持病がある場合は加入できなかったり、人間と同じように条件がつくこともあります。

犬種によって入れないものはありませんが、加入できる年齢は生後30日前後から7歳~9歳未満を目安とするものが多いです。10歳を超えると選べるものは少なくなり、加入できない可能性もあります。

犬のペット保険に加入する前に!チェックしたい注意点

ペット保険は「入っておけば安心」というものではなく、仕組みやルールを正しく理解して、必要なものに必要なぶんだけ加入することが大切です。

ここでは、加入前に確認しておきたい注意点を紹介します。

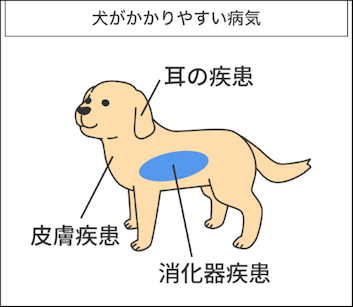

犬の年齢や品種によってかかりやすい病気がある

犬がかかりやすい代表的な病気には、以下のようなものがあります。

- 消化器疾患

- 皮膚疾患

- 耳の疾患

消化器疾患

嘔吐・下痢・胃炎・胃腸炎・腸炎などの消化器疾患は、食事の変化、ストレス、ウイルス感染などが原因で起こる、全体的に品種を問わず注意したい疾患です。

特に若齢犬や小型犬に多く、例えばトイ・プードルや小型の混血犬などは注意が必要です。

皮膚疾患

アトピー性皮膚炎・アレルギー性皮膚炎、膿皮症、脂漏症、皮下膿症などの皮膚疾患では、かゆみや赤み、脱毛などが起こります。特にアレルギー体質の犬や短頭種に多く見られます。

例えば、以下のような品種では注意しましょう。

皮膚疾患に注意すべき犬種

【小型犬】

- フレンチ・ブルドッグ

- シー・ズー

- パグ

- ミニチュアダックスフンド

- ヨークシャーテリア

- ミニチュア・ピンシャー

- ペキニーズ

- ビション・フリーゼ

【中型犬】

- 柴犬

- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク

- ビーグル

- シェットランド・シープドッグ

【大型犬】

- ゴールデン・レトリーバー

- ラブラドール・レトリーバー

- 秋田犬

耳の疾患

耳の中に炎症が起こり、悪臭・かゆみ・赤みなどが出る外耳炎や耳血腫は耳が垂れている犬種に多く見られます。

例えば、以下の様な品種では注意しましょう。

耳の疾患に注意すべき犬種

【小型犬】

- フレンチ・ブルドッグ

- マルチーズ

- パグ

- ボストン・テリア

【中型犬】

- 柴犬

- ビーグル

- アメリカン・コッカー・スパニエル

【大型犬】

- ゴールデン・レトリーバー

- ラブラドール・レトリーバー

- バーニーズ・マウンテン・ドッグ

- 秋田犬

加入年齢の上限と健康状態の条件を確認する

ペット保険には前述のとおり「加入できる年齢の上限」があります。7歳~9歳未満を目安とするものが多く、それを過ぎると新規加入できなくなります。10歳以上で加入できるものは限られます。

また、持病があったり、過去に大きな病気をしたことがある場合には、加入できなかったり、条件がつく可能性もあります。健康診断書の提出が必要な場合もあります。

加入を検討する際は、日数に余裕をもって必要な加入準備を確認しておくようにしましょう。

ペット保険でも補償されないケースがある

ペット保険には「補償対象外」となる治療があります。たとえば、以下のものは多くの保険で対象外です。

- 予防接種や健康診断、美容目的の処置

- 去勢・避妊手術、正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産などによるもの

- 歯石取り、歯切り・歯削り、爪切り、耳掃除、肛門腺しぼり、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、断耳、断尾

- 保険加入前に発症していた病気やケガ、先天性疾患

ペット保険の更新や解約にはルールがある

ペット保険は1年更新が基本です。更新時に年齢や過去の保険利用実績をもとに、保険料が上がったり、補償内容が見直されることもあります。

また、掛け捨てのため、途中で解約する際に解約返戻金はありません。年払いなどまとめて保険料を支払っていた場合には未経過分の保険料が返ってくる可能性がありますが、月払いの場合はありません。

解約したあと、再び加入したい場合は、新規加入と同じ扱いとなり、再度の手続きとともに告知が必要となります。

再発のリスクが高い慢性的な疾患がある場合は、一度解約すると加入できない可能性がある点に注意しましょう。持病がある場合の解約は慎重に検討したほうがいいでしょう。

関連記事:ペット保険を解約するには?解約の流れや解約前にチェックしておきたい注意点を解説

まとめ

ペット保険は、家計の負担をサポートする心強いしくみですが、すべての飼い主や犬にとって必要かどうかは一概には言えません。どのようなシーンでどのように対応してあげたいかといったライフプランをベースとし、愛犬の健康状態や年齢、貯蓄状況といったリスクをふまえ、家計負担と照らし合わせながら必要なぶん加入するようにしましょう。

保険は万が一に備える手段の1つです。加入後も健康管理やつみたての確保といったその他の対策も続けて行いましょう。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)