猫のためにペット保険は必要?おすすめの補償内容・選び方を解説

「うちの子が病気になったとき、お金で治療を諦めたくない」そんな思いへのスポンサーとなるのがペット保険です。医療の進歩とともに、猫の治療費も高額化している今、万が一の備えの必要性は高まっています。

この記事では、猫のペット保険を上手に選ぶための基本や重要なポイントをわかりやすく解説します。

この記事のポイント

- 猫の医療費は高額化しており、通院・入院・手術の補償があるペット保険が家計のリスク対策として注目されている。

- 猫に多い消化器・泌尿器・皮膚の疾患は、症状の長期化や重症化で治療費がかさむため、補償内容を病気リスクに合わせて選ぶとよい。

- すべてを保険で賄うのではなく、預貯金とのバランスを取りながら、自身と猫に合った備え方を見つけることが重要である。

ペット保険とは?知っておきたい基礎知識

ペット保険は、ペットが病気やケガをしたときに動物病院で支払った医療費の一部をカバーしてくれる保険です。

人間の医療保険と同じく民間の保険会社が提供しており、加入は任意です。基本的に掛け捨てで、補償内容や保険料は商品によって異なります。

ペット保険の加入率

ペット保険の加入率は年々増加傾向にあります。「アニコムホールディングス統合報告書 2024」によると、2019年度には12.1%だった加入率が右肩上がりに伸び、2023年度は20.1%でした。

「ペットも大切な家族の一員」という意識の高まりから、健康を意識する飼い主が増え、加入率が高まっている様子がうかがえます。

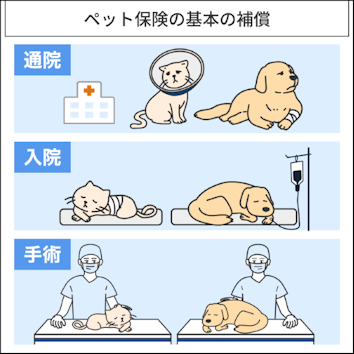

ペット保険の補償の範囲

ペット保険でカバーできる万が一は大きく以下の3つにわけられます。

- 通院

- 入院

- 手術

すべてをカバーしているものもあれば、入院・手術だけ、手術だけ、通院だけといった風に範囲を絞り保険料をおさえたものもあります。

ペット保険は動物病院で医師の判断により診療が必要と判断された場合にかかる一定の費用を実際に支払った金額に応じて補償します。一般的に以下のようなものは補償の対象外となります。

- 予防接種や健康診断、美容目的の処置

- 去勢・避妊手術、正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産などによるもの

- 歯石取り、歯切り・歯削り、爪切り、耳掃除、肛門腺しぼり、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、断耳、断尾

- 保険加入前に発症していた病気やケガ、先天性疾患

ペット保険の免責金額と自己負担割合

免責金額とは、保険の適用外となり、自分で支払いを負担しなければならない金額のことです。一方自己負担割合とは、免責金額を除き、ペット保険の支払いの対象となる診療費のうち、自分で負担する部分を割合で示したものです。

ペット保険では、免責金額があるものは限られますが、自己負担割合を定め、補償割合に応じた保険金額を支払うしくみが一般的です。自己負担割合は、たとえば50%や70%、90%など保険会社によってさまざまです。複数のプランがあり、補償割合を選べるものもあります。

最も多くみられるのは「70%補償」のものです。人間の公的医療保険と同様に、自己負担割合を3割におさえることができます。

関連記事:人気のペット保険はどれ?失敗しない選び方とおすすめ商品を紹介

猫のペット保険の主な補償内容

ペット保険に上手に入るためには、どのようなシーンでどのように備えることができるのか理解しておくことが重要です。

猫に使えるペット保険の代表的な補償内容について、詳しく見ていきましょう。

通院に対する補償

動物病院での診療が必要な場合に、診察や投薬、検査にかかる一定の費用が対象となります。

たとえば誤飲や嘔吐下痢、鼻炎や食欲不振、胃炎など、入院や手術が必要なくても通院が必要になるケースは案外多くあります。体調によっては短い期間に、通院が続くこともあるでしょう。

なお、原因がわからない場合は、複数の検査を行うこともあり、そのような場合は費用がふくらみがちです。

通院補償では回数や日数を限定し、一日の上限を決めて補償するものが多いですが、回数や日数、一日あたりの利用できる金額に制限がないものなど、商品によって支払いルールは様々です。契約前には必ず確認しておきましょう。

入院に対する補償

病気やケガにより動物病院での診療が必要な場合に、自宅等での治療が困難なため、動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において、治療に専念させる時にかかる一定の費用が対象となります。

慢性的な疾患がなくても、例えば誤飲してしまったものを吐き出せない時や嘔吐下痢が長く続いているとき、歯周病が進んでしまい抜歯などの処置が必要になったときなどにも、数日の入院が必要になる可能性があります。

入院が必要になった際、必要な金額の目安は1日あたり1万円~3万円です。

商品によっては、入院日数や回数に制限があるものや手術と連続した入院のみ補償の対象とするもの、日帰り入院は対象外となるものなどがあります。

契約前に必ず確認しておきましょう。

手術に対する補償

診療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施す場合にかかる一定の費用が対象となります。

猫に多い手術理由としては歯周病や消化管内誤飲、皮膚腫瘍などがあげられます。手術が必要になった際の費用の目安は6万円~15万円程度ですが、手術内容によっては30万円程度必要になる場合もあります。もしペット保険加入にあたって補償をしぼるなら、手術補償は優先して備えておきたいところでしょう。

なお、対象となる手術や補償回数や金額は商品ごとに異なります。契約前には必ず確認しましょう。

特約・オプション

ペット保険には特約を付加して補償の対象や範囲を広げたりできるものや、愛猫との暮らしに役立つオプションサービスがついてくるものもあります。

特約・オプションには、例えば以下のようなものがあります。

主な特約

- ペット賠償責任特約

- 歯牙特約

- ペットの火葬費用特約 など

主なオプション

- 専門スタッフや獣医師への無料相談サービス

- 迷子捜索サービス

- 多頭割引サービス など

オプションサービスは基本的に無料で利用できますが、特約を付加する場合は別途保険料の上乗せが必要となります。

補償の必要性や現在もっている補償を確認した上で契約を検討しましょう。

猫の注意したい病気とおすすめの補償内容

猫は不調を隠す習性があるため、気づいたときには高額な治療が必要になっていた、というケースは少なくありません。

猫がかかりやすい代表的な病気には、以下のようなものがあります。

- 消化器疾患

- 泌尿器疾患

- 皮膚疾患

こうした猫に多く見られる病気やケガ、そして将来の家計を守るという視点から、どんな補償を備えておくと安心なのかみていきましょう。

消化器疾患:軽い症状でも繰り返すと大きな出費に

猫は吐きやすい動物ですが、食事の変化、ストレスなどによって嘔吐や下痢を引き起こす場合もあります。もしもこうした症状が続く場合は、胃腸炎や腸閉塞、膵炎などの治療が必要になることもあります。

1回あたりの通院費は5,000円〜1万円前後が一般的ですが、複数回の検査や投薬が必要になると1回あたりの通院費はかさみ、数万円必要になる可能性があります。

症状の程度によっては入院や手術が必要になる可能性もあるでしょう。

消化器疾患に備えるためには、日頃からこまめに観察をしつつ、食事管理や誤飲防止、ワクチン接種を行うなどの予防対策と一緒に高額な診療費に備える準備もしておきましょう。

通院まで保険でカバーしたいなら、通院補償があるタイプ、手術・入院といった大きな万が一に焦点をあてて備えたいなら1回あたりの補償金額の目安を10〜20万円として探してみるといいでしょう。

泌尿器疾患:若い猫から高齢猫まで注意が必要

泌尿器系には「腎臓」「尿管」「膀胱」「尿道」が含まれ、病気の種類もさまざまです。なかでも多く見られるのが、膀胱炎や尿路結石、腎不全、慢性腎臓病などです。

特にオス猫は尿道が細く、尿道閉塞が起きやすいため注意が必要です。排尿ができない状態が続くと、命に関わる危険もあります。

高齢になると注意したいのは慢性腎臓病です。腎臓の機能が低下する病気で繰り返しの通院や場合によって入院も必要になります。

泌尿器疾患の通院費の目安は、一回あたり5,000円~1万円程度です。膀胱結石や尿道閉塞など、手術や入院が必要になる場合は、目安額は20万円~30万円です。

泌尿器疾患に備えるためには、日頃から十分な水分摂取や食事、ストレスの軽減、トイレ環境を清潔に保つなどの予防対策とともに、高額な診療費の支払いの備えもしておきましょう。

ペット保険を検討する場合は、手術と入院補償を重視して、1回あたりの上限金額の目安を10〜20万円程度として探してみるといいでしょう。

専門スタッフや獣医師への無料相談サービスが利用できるペット保険もおすすめです。

皮膚疾患:長期化すると家計にも影響

猫には皮膚トラブルも多く見られます。アレルギーやノミ・ダニなどが原因で脱毛やかゆみが起こったり、慢性化して投薬・通院が長期間にわたるケースもあります。

皮膚疾患の通院費の目安は2,000円~5,000円程度です。

原因によって治療方法は様々ですが、原因をみつけるために複数の検査が必要になったり、他の病気と併発していたりして、長期にわたって通院が必要になるケースもあります。

皮膚疾患に備えるためには、こまめなブラッシングやシャンプー、マッサージなどの日常的なケアや定期的な投薬など予防策とともに家計の準備も必要です。

必ずしも皮膚疾患の万が一のために保険に入る必要はありません。まとまった通院費の備えは預貯金で準備しておきましょう。

関連記事:ペット保険はいらない?治療費の実態から加入の必要性を解説

まとめ

ペット保険は、万が一の病気やケガに備えるだけでなく、安心して一緒に暮らすための「家計のリスク対策」のひとつです。特に、長期の通院や手術に直面すると、費用の負担は大きくなります。大切なのは、今お互いに元気だからこそ、備えを考えておくことです。

万が一のときにはどのようなシーンでどのように助けてあげたいのかといったライフプランをもとに、すべてを保険でカバーするのではなく、預貯金と組み合わせながら、あなたと愛猫にとってちょうどいい「備え方」を見つけてみてください。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)