「ソフト・ロー」の時代 | スポーツ界や政界でハラスメントが生まれる理由

ポイント

- 組織委員会会長や演出の統括責任者の辞任など、混乱が続くオリンピック関連人事。また、スポーツ界を揺るがす多くのハラスメントやコンプライアンスの事案も、「法的」問題ではなく「法律以外のルール(ソフト・ロー)」の問題だ。

- 今、日本社会は社会の規律の鏡として「ソフト・ロー」に急速に傾斜を始めており、このパラダイム・シフトに気が付けないリーダー層は窮地に陥るリスクが大きい。

はじめに

2021年に延期となった東京オリンピック・パラリンピック大会ですが、ここにきて森組織委員会会長や演出の統括責任者の佐々木氏の辞任など混乱が続いています。

社会的な非難をうけたのは「女性を蔑視する発言」ですが、これらは直ちに法に抵触するものではなく、社会の倫理的規範に反する行為として社会の糾弾を浴び、辞任に至ったものです。

オリンピック関連ということで振り返れば、水泳の代表選手が不倫問題を起し、スポンサーが契約を打ち切るなか、競技生活の一時停止に追い込まれるという事件も起きました。

こちらも刑事的な犯罪行為ではありませんが、社会の倫理的規範にもとる行為として社会から強く拒絶されたことは記憶に新しいところです。

また、近年、多くの問題を起しているセクハラやパワハラといった「ハラスメント」行為や「コンプライアンス」問題も、一部の暴力的な事件を別とすれば、その多くは法的な問題ではなく、より広汎な「社会的ルール」に反した問題であるといえるでしょう。

私は、今、ビジネス界とスポーツ界の両方に属している立場でもあり、その視点も交えながらお話しを進めて行きたいと思います。

「ソフト・ロー」とはなにか

ソフト・ローとは

これに対し、明文化された法律は「ハード・ロー」ということになります。

ハード・ローとは

近年、この「ソフト・ロー」の社会における役割が急速に増大している様子がうかがわれるのです。

その理由は主として3つあると考えています。

ひとつは、社会の変化のスピードが速いということです。

ふたつ目としては、単なる変化の速度だけではなく、社会構造がどんどん多様化・専門化・複雑化しているということです。

社会的規範が広く認められ整理されれば国会において「法律」として定められますが、そもそも社会的規範として広く定着するまでも時間が必要です。

法律に組み上げるまでには、膨大な時間と労力が必要です。

一方、それまで待っていて手をつけないで放置することにはリスクがあります。

社会の多様化・専門化・複雑化もどんどん進行しています。

例えば、会計に関する規則は会計の専門団体が、オプション取引に関する規則はデリバティブ(派生商品)の専門団体がその規則を定めています。

新しいルールの設定には、十分な知識が必要です。

私が所属しているCFA(米国の証券アナリスト)やCMA(日本の証券アナリスト)資格を付与する専門家の協会も、それぞれに倫理的な規則を定めており、これらの資格を取得するときの最も重要な要件として、その倫理規定を正しく理解していることが求められます。

特に米国では政府に対する信頼度が低いこともあり、「専門領域の規則は自分たちで決めて自分たちで守ることが一番良い」という考え方があると思います。

また、高い倫理を掲げることで自分の団体の社会的価値を高めようという狙いもあります。

倫理的不正を行った会員は資格を剥奪されますし、米国の証券取引の不正に関する公聴会では、CFA協会の役員が「この様な不正をふせぐためにはCFA資格者が必要だ」といった趣旨の発言をしています。

また、新しい専門領域の規則は、通常、決める前には原案を公開し一般の意見(パブリック・コメント)を求め、環境変化に応じて頻繁に変更が行われます。

立案に一定の透明性があり、環境変化に即応できるところも「ソフト・ロー」の利点となっています。

一方、この様な業界団体の規則は明文化されていますが、多くの「ソフト・ロー」が明文化されていないことも事実です。

見えない「ソフト・ロー」

もっと柔らかく言い換えれば、「法律や規則として明文化されていないが、その行為は社会的には許されないよ」という基準と申し上げれば良いと思います。

「コンプライアンス」は日本においては「法令順守」と訳されることが多いのですが、本来的にはより広汎であり、「社会的常識」「社会がよりよくなるための常識」に合致していることが「コンプライアンス」の本来的な意味合いです。

「コンプライアンス」という言葉は広く使われる様になりました。

しかしながら、それが具体的に意味する「社会的常識」とは何か、きちんと定義づけることはとても難しいことです。

近年の例をあげると、「コンプライアンス」の一部を構成する「ハラスメント」の概念は新しいもので、この問題に直面する多くのスポーツ競技団体は近年この「ハラスメント」を明文化し定義づけてコーチや選手に対して説明を行っています。

過去の事象が問題とされるケースも増えていますが、そもそも「ハラスメント」とは何か、といったことがより明確に理解される様になったことが、その一因と考えています。

一方、必ずしも明文化されていない「社会的常識」が「ソフト・ロー」の一部であるとすると、そもそも人々がもっている「社会的常識」は一様ではないという問題があります。

その人が育った環境によって「社会的常識」は少なくとも微妙に異なっているでしょう。

一つはその人が育った「時代」であり、その物差しの一つとしては「年齢」があるでしょう。

特に近年は社会の環境変化が著しく、その時代の変化に追いついていくことは大変です。

そして、もう一つは、その人が属する「コミュニティー(共同体)」です。

その人が属するコミュニティーが閉鎖的であり古いしきたりを変えられない性格を有していた場合には、「社会的常識」の変化に乗り遅れてしまうことが考えられます。

長らく「スポーツ界」は、閉鎖的で守旧的なコミュニティーの代表格であったと思われます。

また、日本の社会では「スポーツ選手はスポーツだけやって結果を出せばいいんだ」という風潮は根強く、人種差別に反対の声を上げた大阪なおみ選手にも心無い声が日本からは多く浴びせられました。

そういった日本社会そのものに根付く勝利至上主義的な価値観が、スポーツ界が社会から遊離する傾向を強めていた点もあるでしょう。

スポーツ選手が起こしたコンプライアンス事象の多くがその様な環境に放置されてきた結果であり、スポーツ選手はある意味ではその様な環境や社会が生み出した被害者といえるかもしれません。

また、年齢が高く閉鎖的なコミュニティーに属する人は、「社会的常識」の変化に乗り遅れているリスクがあります。

「社会的常識」の多くは明文化されていませんので、自分がその問題に直面するか、あるいは、大きな社会問題として取り上げられないと、広く理解が進まない危険があります。

その意味では、「年齢が高く閉鎖的なコミュニティーの長」はメディア等の注目を浴びることも多く、危機的局面に遭遇するリスクが高いといえます。

組織委員会会長というポジションは「政界」「スポーツ界」という閉鎖的なコミュニティーに直結し、社会的地位が高い高齢者がなることが多いことを考えると、最も危険なポジションであることが解ります。

「気づき」の場面

BERKELEY, CA/USA – June 15: Historic Sather Gate on the campus of the University of California at Berkeley is a prominenet landmark leading to Sproul Plaza. June 15, 2013.

私がサンフランシスコにほど近いバークレーにある大学院に、入学の手続きをしに出掛けた日のことです。

大学のオフィスに行こうと、サウザーゲートと呼ばれる門のところを歩いていました。

カリフォルニアの燦々とした日差しのもとで、大勢の学生たちが座り込んで抗議行動をしているのに出くわしました。

気になって、サングラスをかけて短パンTシャツで座り込んでいる学生とおぼしき青年に「いったい何に抗議をしているんだい」と尋ねました。

「大学の教務課にレズやゲイの職員の数が少なすぎるので許せないんだ」

これは1989年の夏、今から30年以上前の話です。

米国も地域格差が大きく「先進的」で名高いバークレーだからということもあったからかもしれませんが、私は大きな衝撃を受けました。

「アファーマティブ・アクション」(注1)についてもこの留学中に知りましたが、将来、日本においても人事採用の際に「性的少数者枠」を設けることになるかもしれないと感じました。

Doe Memorial Library is the main library of the UC Berkeley Library System.

留学中の経験として、衝撃をうけた事件がもう一つあります。

大学の構内にはところどころにタブロイド判の「学校新聞」がおかれていました。

学校、特に経営学部に関する内輪のニュースばかりですが、そこには日本で言う4コマ漫画みたいなものが掲載されていました。

その4コマ漫画というのが、全然面白くなくて、本当に普通の平板な日常を女性的な絵柄のキャラクターが演じているのです。

きっと精神的に大らかな柔和な女性がニコニコと描いているのだろうと思っていました。

毎週それが続くので、逆に、その平板な漫画の面白さを比較文化論的に分析してみたいと思っていたくらいでした。

ところが、ある週の漫画に驚愕しました。

もう古い話なので詳細ははっきりとは覚えていないのですが、男性的なキャラクターが「女のくせに」みたいなことを言ったのだと思います、

その女性的なキャラクターは「性的差別主義者の豚野郎!」と罵り言葉を返したのです。

そして、その怒りは一週間ではおさまらず、次の週の4コマ漫画にも持ち越されていたのを覚えています。

カリフォルニア、特にサンフランシスコ周辺は西海岸においても「先進的」地域で、自分のクラスにも性的少数者がおり、それも当たり前の環境でした。

Aerial cityscape view of San Francisco and the Bay Bridge at Night, California, USA

しかしながら、この漫画は強烈で、差別的発言が行われた場合には、まるで「人を殴りつける」のと同じくらい暴力的・差別的行為として受け止められることが、その漫画からはひしひしと伝わって来たのです。

繰り返しとなりますが、これは今から30年以上前の話です。

今回の女性蔑視的な発言に対して、「よく読めば真意としては」とか「内輪のアイディアに対して」という意見を聞きます。

また、「不寛容な時代」といった論調も目にしますが、女性差別的な発言は言葉の暴力性において「人を殴ることと同じ」という認識が足りていないのではないかと思います。

また、暴力性の比喩として、人を殴っておいて、「撤回します」「謝罪します」で済ませるはあり得ないことです。

「ソフト・ロー」の3つ目の機能:社会を良い方向に

私の解釈としては、「ソフト・ロー」には「より良い社会を実現したい」という強い希求があると考えています。

法律は社会的に制約を課し、これに反する行為は処罰し、抑制する役割を担うものですが、社会的に良いことを褒めてくれるものではありません。

「社会的常識」とは、単に社会的に悪い行為を規制することにとどまらず、より良い方向に社会を変えて行こうとする力があると考えています。

今、社会は既存の社会システムの限界に気付き、これを補完する役割を「ソフト・ロー」に期待しているのだと思います。

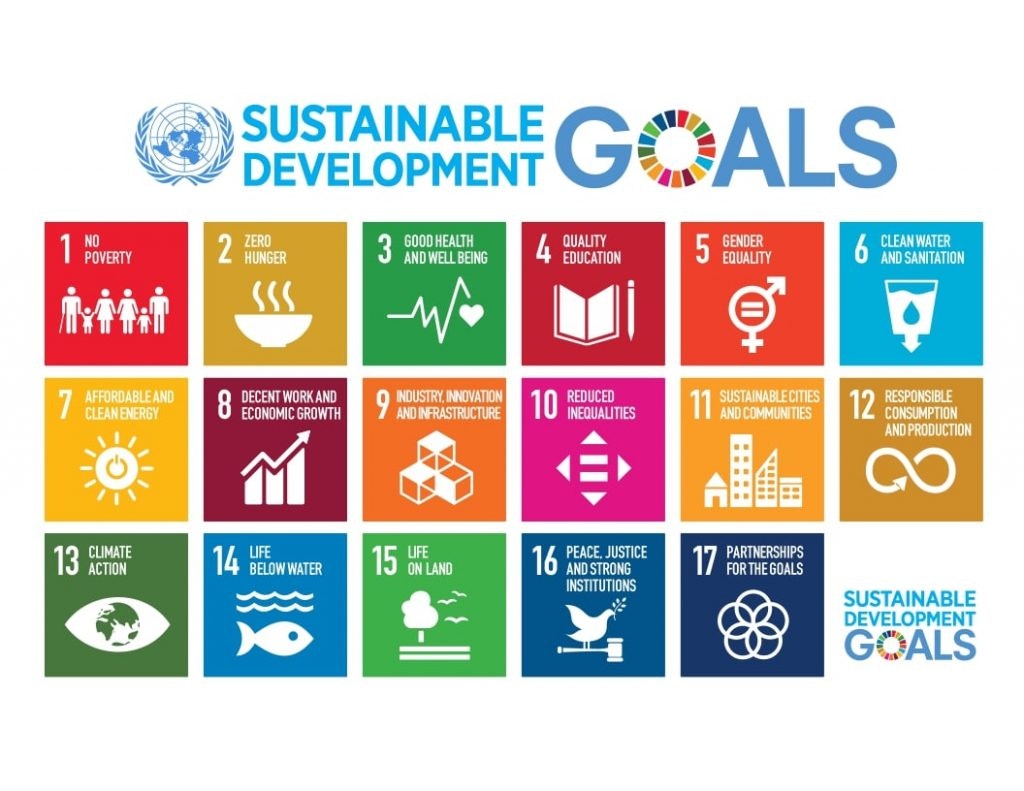

例えば、SDGs(持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals)が喧伝されています。

2015年の国連サミットで採択され、国連加盟国193か国が2030年までに達成することを目標に掲げられた社会的な目標です。

運用業務に携わられた方には、CSR(企業の社会的責任)やESG投資(環境、社会、ガバナンスに配慮した投資)については馴染みがあるでしょう。

それぞれが企業サイド、あるいは、運用者サイドの行動規範だったのに対し、SDGsは政府を含めたより広汎な取り組みであるとともに、国という枠組みもこえた国際的な取り組みです。

ESG投資は市場経済が直接的に取り込めない課題に対して、これを意図的に取り込むことによって、社会をさらに良いものとしようとする取り組みとして、私は理解していますが、SDGsもまた、社会全般に作用する「ソフト・ロー」として機能を始めている状況です。

終わりに:私たちは学んでいる過程にある

コンプライアンスの問題が頻発する今のスポーツ界や政界の現状に、「遅れている」と驚かれているビジネスパーソンの皆さんは多いのではないでしょうか。

しかしながら、ビジネス界がコンプライアンスに対する関心を高めたのは、そう遠い昔の話ではありません。

「ついこの間まではどうってことなかったことが、世の中の価値観が変わってそういうことではいかんということになった」

これは、商社の業界団体である日本貿易会の会長(大手商社企業の会長でもありました)が2002年に商社のコンプライアンス問題の多発に対して、定例記者会見で行った発言です(注2)。

企業も概ね1990年代以降に、違法経営や企業倫理にもとる行為が社会から糾弾されたことから、徐々に企業倫理を確立するプロセスを辿ってきたのです。

年齢が高いから、自分のいるコミュニティーが閉鎖的・守旧的だからといって、立ち止まることは許されません。

スポーツ界においてもスポーツ庁により競技団体向けの「ガバナンス・コード」(これも官庁主導の「ソフト・ロー」です)が導入されました。

これにより、スポーツ競技団体もより社会に対して開かれ、コンプライアンスに対する「教育」も進むでしょう。

「教育」は環境を変える大きな力になります。

スポーツは本来的に社会の一部であり、特に「トップ・アスリート」には、社会を率いる役割を期待されています。

それ故に、組織の長とはまた違った意味で社会の注目を浴び、より高い高潔性(integrity)を求められます。

「トップ・アスリート」を社会から隔離してはならず、むしろコンプライアンス意識を高くするべく環境を整えてあげることが不可欠です。

「社会的常識」の変化から取り残されることは大変危険です。

特に、コロナ禍のひとつの影響は、これまでの「日常」が破壊されてしまったことです。

当たり前と思っていた日常生活も実は安定的ではないこと、新しい生活スタイルが存在し得ることを私たちは知りました。

また、昔と異なり、SNSの発達により、普通の人が社会に対して発信出来る環境にもなっています。

「社会的常識」の変化は、当面加速していくでしょう。

私たちはより良い社会に向かって変わっていくことが出来ます。

「ソフト・ロー」はそのために大きな力になると私は考えています。

(注1)「アファーマティブ・アクション」とは、積極的に格差を是正しようとする措置であり、歴史的に差別を受けて来た社会的弱者に対して特別な対応を行うこと。例えば、マイノリティに対する採用試験や入学試験での優遇措置などがある。

(注2)読売新聞 2020年9月13日朝刊。