一時払い終身保険で相続対策はできる?メリットと注意点を徹底解説

相続税対策として注目を集めている「一時払い終身保険」。

ある程度まとまった資金があれば、一括で保険料の支払いを終わらせ、一生涯の死亡リスクを保障するとともに、非課税枠の活用による節税、納税資金の確保、家族へのスムーズな資産承継が可能になります。

この記事では、一時払い終身保険の仕組みとそのメリット・注意点をわかりやすく解説します。

この記事のポイント

- 一時払い終身保険は、「法定相続人×500万円」の非課税枠を活用することで、相続税の節税に有効である。

- 死亡保険金はみなし相続財産として遺産分割協議の対象外となり、特定の家族に確実に資産を残す手段となる。

- 契約形態によって課税区分(相続税・贈与税・所得税)が異なるため、保険設計と受取人設定には注意が必要である。

一時払い終身保険の相続対策におけるメリットと注意点

一時払い終身保険は、相続税対策に有効な手段として広く活用されています。

しかし、その効果を十分に活用するためには、保険の仕組みや税金との関係を正しく理解することが重要です。お金の置き場所を変えるだけで、どなたにも与えられた権利を有効に使うことができます。

ここでは、主なメリットと留意点について見ていきましょう。

法定相続人×500万円の非課税枠が活用できる

一時払い終身保険の最大のメリットは、死亡保険金に対して「法定相続人の数×500万円」まで非課税枠が認められている点です。

たとえば、法定相続人が3人いれば、合計1500万円まで非課税で死亡保険金を受け取ることができます。これは現金や預貯金のまま相続した場合には得られない大きな利点です。

死亡保険金は、死亡した時の葬儀費用を想定して200万円程度準備すればよいという考えもありますが、この非課税枠は、どなたにも与えられた権利ですから、節税対策としてぜひ活用したい仕組みです。

死亡保険金は相続財産に含まれない

一時払い終身保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として扱われるため、遺産分割協議の対象外となります。これにより、遺言書がなくても特定の受取人に名前を付けて確実に資産を渡すことが可能です。

保険会社により異なりますが、一般的には、契約者の配偶者と1親等、2親等の血族までが受取人に指定できる範囲です。相続トラブルの回避という点でも大きな効果があります。

契約形態により死亡保険金にかかる税金の種類が異なる

注意すべき点として、契約者・被保険者・保険金受取人の組み合わせにより課税される税金の種類(相続税・贈与税・所得税)が異なります。

たとえば、契約者と被保険者が同一で、受取人が相続人の場合は相続税の対象となり、非課税枠の適用が可能です。一方、契約者と受取人が異なる場合は贈与税が課されるなど、設計次第で大きく税負担が変わるため、保険加入時には死亡保険金受取時のことをよく考え設定することが必要です。

受け取る時に基礎控除や特別控除のある相続税に該当するように契約する方法が税金が少なくて済む方法です。契約者と被保険者が同一で受取人は法定相続人という形が相続税にあたります。

契約形態による税金の種類の違いは下表のとおりです。

契約形態 | 契約者(=保険料負担者) | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |

|---|---|---|---|---|

契約者と被保険者が同一 | 本人 | 本人 | 配偶者や子 | 相続税 |

契約者と死亡保険金受取人が同一 | 本人 | 配偶者や子 | 本人 | 所得税 |

契約者・被保険者・死亡保険金受取人が異なる | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |

関連記事:死亡保険金はいくらから税金がかかる?税金がかからない場合もある?損をしない生命保険の契約形態とは?

納税用の資金が確保できる

相続税は、原則として現金一括納付が求められます。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

相続財産の多くが不動産などの換金しにくい資産である場合、納税資金の確保が困難になるケースもあります。その点、一時払い終身保険を活用すれば、死亡時にまとまった現金が受け取れるため、納税資金として活用できます。

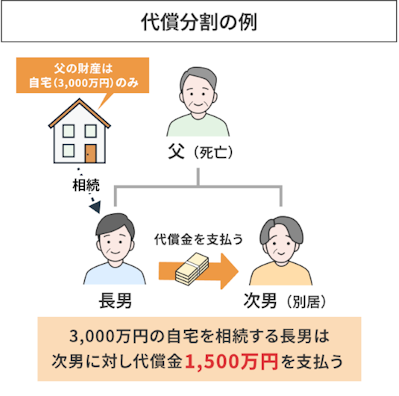

代償分割として利用できる

相続財産の大半が不動産という場合、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に公平な取り分を現金で支払う「代償分割」が求められます。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

- 子供が2人いる父(配偶者は既に他界)が死亡。

- 自宅には長男と父が暮らしていた。

- 父の財産は自宅(3,000万円相当の価値)のみ。

- 長男は自宅に引き続き暮らしていく予定。

- 次男は独立して別居している。

この際、長男と次男は相続財産として、父の財産を1/2ずつ受け取る権利があります。父の財産は価値3,000万円相当の自宅のみですが、長男はここで暮らしていかなければ、住むところを失ってしまいます。

よって長男が自宅を相続すると、次男が相続放棄をしない限り、長男は次男に対し相続した自宅の価値の1/2にあたる1,500万円を代償金として支払わなければならなくなります。

このようなケースで、死亡保険金があればその保険金を代償金として活用することで、トラブルの回避やスムーズな遺産分割が実現できることになります。

換金しづらい不動産が相続財産の大半を占める場合、考えておかなければならない準備です。

相続対策として一時払い終身保険がおすすめの人とは?

一時払い終身保険はすべての人に必要というわけではありません。

では、どのような人に向いているのでしょうか。以下に該当する方は、検討する価値があるでしょう。

相続税がかかるほどの資産がある人

相続税の課税対象となる資産額を持っている方にとって、一時払い終身保険は節税の手段として効果的です。

非課税枠を活用することで、実質的な相続税の負担を軽減できます。

現金以外の資産(不動産など)が多い人

土地や建物といった現金化しにくい資産を多く所有している場合、相続時の納税や分割に支障が生じがちです。

一時払い終身保険で死亡保険金という現金を確保しておくことで、円滑な資産承継が可能となります。

家族に確実に資産を残したいと考えている人

受取人を指定することで、遺言書がなくても保険金を特定の人に渡すことができます。特に、配偶者や障害を持つ子どもなど、経済的支援が必要な家族への確実な資金移転に有効です。

また、暮らし方が多様化する現代においては、事実婚や内縁関係、同性パートナーなども、保険会社が定める要件を満たすことで、受取人として認められる場合があります。原則法定相続人と認められない家族にも資産を残したいと考える場合、名前を付けて渡すことができる死亡保険金は有効ではないでしょうか。

ただし、保険会社によって要件が違い、中には認められない場合もありますから、事前に確認することが必要です。

注意すべきことは、名前を付けて確実に渡せても、事実婚や内縁関係などの場合は、生命保険料控除や死亡保険金を受け取った際の相続税の非課税枠が適用されないところです。税制面では、法定相続人と同じ扱いにはならないことは覚えておきましょう。

関連記事:生命保険は相続時の税金対策になる?知って得する参考事例とは?

一時払い終身保険以外の相続対策とは?他の方法と違いを比較

相続対策にはさまざまな手法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

ここでは、一時払い終身保険と他の手段を比較しながら、その特徴を確認していきます。

生前贈与との違い

生前贈与は、一定額以内であれば非課税となる一方、毎年コツコツと資産を移転する必要があり、長期的な計画が求められます。また、将来の法改正による制度変更の影響も受けやすいといえます。

それに比べて、一時払い終身保険は一括で資金移転が可能であり、死亡保険金として確実に受取人に届くという点で、即効性のある対策といえます。

一時払い終身保険と他の相続対策用の生命保険との違い

定期保険や養老保険も相続対策に使われることがあります。

定期保険は保険期間が限られているので、割安な保険料で高額な死亡保険金を受取ることができますから、期間内に亡くなった場合は相続対策に大きな効果がありますが、期間限定なので保険期間終了後は対象外となり、確実な相続対策とは言えません。

養老保険は死亡時には保険金、満期時には満期保険金が受け取れることから、資産形成をしながら相続対策にも有効です。満期を迎えると保障がなくなる点は、定期保険と同じで確実な相続対策とは言えません。

また、養老保険は満期保険金を本人が受け取る設計が多いので、満期保険金を受け取った時点で、本人の財産となり、死亡時には相続財産として課税対象になってしまいます。

その点、一時払い終身保険は一生涯保障が続くため、いつ亡くなっても確実に保険金を残せる安心感があり、相続対策としては一番適していると言えます。

また、為替リスクがあるものの、外貨建て一時払い終身保険も有効な保険です。円建てに比べ外貨建ての利率は高く、インフレリスクに備えることができます。死亡時の相続対策だけでなく、手持ちの資産を増やすことで、老後の介護リスクに備えることもできます。

関連記事:外貨建て保険とは?3つの種類と5つの選び方のポイントについて解説

まとめ

一時払い終身保険は、相続税の非課税枠の活用や納税資金の確保、資産分配の調整など、相続対策として多くのメリットを持つ保険商品です。ただし、契約形態によって税金の取り扱いが異なるため、加入前に十分理解したうえで契約することが大切です。

相続対策というと、終活を考える世代に必要な対策のように思われがちですが、人生いつ何が起こるかわかりません。

将来起こることを想定して対策を立てることも大事ですが、明日自分が亡くなったら、残された家族に渡る相続財産はいくらあるのか、相続税はどのくらいかかるのか、その資金は準備できるのかなど、シミュレーションしてみる必要があるのではないでしょうか。準備すべきことが見えてくるかもしれません。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)