高齢ドライバー必見!自動車保険で押さえるべき補償内容と選び方を解説

高齢ドライバーの交通事故が社会問題化している昨今、自動車保険の見直しを検討している方もいるでしょう。しかし「補償は手厚くしたいけれど、保険料が高くなるのは避けたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、高齢者の事故に関する最新統計を紹介しつつ、保険料を抑えながら必要な補償を確保する方法を詳しく解説します。

この記事のポイント

- 高齢者の事故は単独事故や死亡事故が多くなるという高齢者特有の傾向がある。背景には認知機能や運動機能の低下、過信による判断ミスなどが関係していると考えられる。

- 高齢者におすすめの自動車保険の補償内容としては、人身傷害や搭乗者傷害補償のほか、24時間対応のロードサービス、運転診断サービスが挙げられる。

- 高齢者が自動車保険の保険料を抑えるには、実際の運転頻度に応じた走行距離の見直しや、ゴールド免許割引や安全運転割引、運転者限定特約の活用が効果的。

高齢ドライバーにおすすめの自動車保険の補償内容とは?

高齢ドライバーが自動車保険の補償内容を選ぶ時のポイントは以下の通りです。

- 人身傷害と搭乗者傷害の補償で事故に備える

- 事故時のロードサービス・サポートが手厚い保険会社を選ぶ

- 運転診断サービスが付帯されているプランを選ぶ

それぞれ詳しくみていきましょう。

人身傷害と搭乗者傷害の補償で事故に備える

単独事故を起こすリスクが高い高齢ドライバーは、人身傷害補償や搭乗者傷害補償に加入しておくとよいでしょう。

自賠責保険は対人・対物事故の相手方への賠償を主な目的としており、基本的に単独事故は補償対象外です。しかし、高齢者の場合、事故によるケガの回復には時間がかかることが多く、医療費の負担が大きくなることもあります。

人身傷害補償に加入していれば、事故の過失割合や相手方の有無に関わらず、自身や同乗者のケガ・死亡時に治療費などの実費が支払われます。搭乗者傷害補償に加入している場合は、契約の車に乗車中の人が死傷した際に、実費ではなく契約時に定めた金額を受け取ることが可能です。

事故時のロードサービス・サポートが手厚い保険会社を選ぶ

高齢者は、ロードサービスなどトラブル時のサポートが充実している保険会社を選ぶのがおすすめです。

高齢者は突然のトラブルに対して、臨機応変に対応するのが難しいことがあります。身体的な制約があり、自力での対処が困難な場合も少なくありません。

サポート体制が手厚い保険会社を選べば、万が一のことが起きた時も安心です。例えば、バッテリー上がりやタイヤのパンク時の応急処置、燃料切れ時の給油サービス、鍵の閉じ込み対応など、日常的なトラブルにも対応してくれるサービスが充実していると便利です。24時間365日対応のサービスであれば、夜間や休日にトラブルが起きた場合も安心でしょう。

また、事故直後は混乱して冷静な判断ができなくなりがちですが、「事故現場への駆けつけサービス」を利用すれば、警備会社のスタッフが現場に来て救急車の手配や警察への連絡、相手方との対応、保険会社への連絡などをサポートしてくれます。

運転診断サービスが付帯されているプランを選ぶ

高齢になると自分の運転技術や判断力の変化に気づきにくくなることがあるため、運転診断サービスが付いたプランを選ぶのもおすすめです。

運転診断サービスでは、スマートフォンアプリやドライブレコーダーを使って、急ブレーキや急発進の頻度、速度超過の傾向などを記録・分析します。

「右折時の安全確認が不十分」「車間距離が短い傾向がある」といった具体的なフィードバックを受けることで、自分では気づきにくい危険な運転習慣を客観的に把握できるようになり事故防止につなげられるでしょう。

高齢ドライバーが自動車保険の保険料を抑える方法

自動車保険の保険料は、運転者の年齢と記名被保険者(主に車を使用する人)の年齢層に応じて決定されます。事故発生率などを考慮して、記名被保険者の年齢が高くなるほど保険料は高くなるのが一般的です。

保険料が高くなりがちな60〜70歳以上の高齢者の方が、保険料を抑えて自動車保険を契約するためのポイントを解説します。

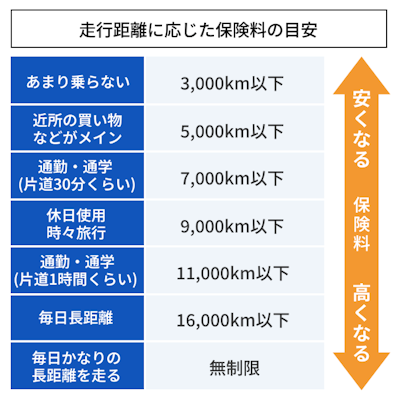

運転頻度に応じ走行距離を見直す

年間走行距離を実情に合わせて見直すことで保険料を抑えられる可能性があります。

多くのネット型自動車保険では、走行距離に応じて保険料を設定しており、走行距離が少ないほど保険料が安くなる仕組みになっています。

高齢になると、遠出する機会や会社への通勤などがなくなり、運転頻度が減る場合も少なくありません。週に数回、近所のスーパーや病院に行く程度であれば、年間の走行距離は大幅に減少している可能性があります。実際の使用状況に合わせて走行距離区分を見直すことで、保険料の節約につながるでしょう。

また、使用目的を見直すのもひとつの方法です。多くの保険会社では使用目的を以下の3つに分類しています。

- 日常・レジャー使用

- 通勤・通学使用

- 業務使用

これまで「通勤・通学」で契約していた方が退職して、普段の買い物やたまに旅行に行く程度の利用になった場合は、「日常・レジャー」に変更することで保険料を抑えられる可能性があります。

ゴールド免許割引や安全運転割引などの割引制度を活用する

安全運転を続けてきた高齢ドライバーは、以下のような割引制度を活用して保険料を抑えられる可能性があります。

- ゴールド免許割引

- 安全運転割引

ゴールド免許割引は無事故・無違反の優良運転者(ゴールド免許)に適用される割引です。保険会社によっては20%程度の割引が適用される場合もあります。

安全運転割引は、専用アプリやドライブレコーダーで運転データを記録し「安全運転」と判定された場合に適用される割引です。

定年退職後で時間に余裕がある方は、急がず慌てず運転する習慣を身につけることで、事故リスクの軽減と保険料の節約を同時に実現できるでしょう。

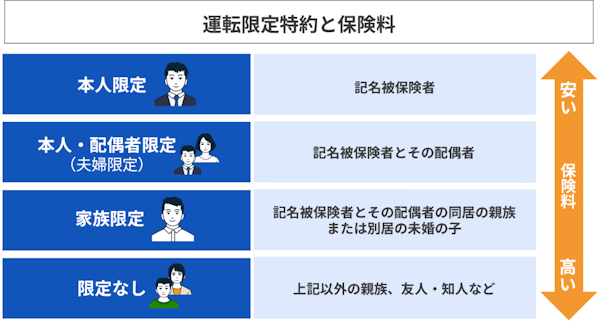

運転者限定特約など特約を見直す

運転者限定特約をつけるなど、運転者の範囲を絞ることで保険料を抑えられる可能性があります。

「運転者限定特約」とは、保険を適用する運転者を限定することで保険料を割引く特約です。保険会社によっても異なりますが、一般的には以下のように分かれています。

例えば「本人・配偶者限定特約」を付けると、記名被保険者(主に車を運転する人)本人と配偶者以外の方が運転中の事故は補償対象外となりますが、その分保険料は安くなります。

子どもや親戚、知人に車を貸す機会がほとんどない場合は、運転者の範囲を限定すると保険料を節約できるでしょう。

高齢者の交通事故の傾向

高齢者の交通事故の傾向について、件数や死亡率だけでなく、事故の原因についても理解を深めておくと、自動車保険の補償内容を検討しやすくなります。

ここでは高齢者の交通事故の傾向を、最新の統計データをもとに解説します。

高齢者の交通事故件数はどれくらい?

警察庁が公表しているデータによると、2023年に発生した交通事故3万1,385件のうち、65歳以上の高齢運転者が第一当事者となったケースは4,819件で、全体の約15.4%を占めています。

直近10年間でみた場合、2019年(18.1%)をピークに発生率は減少傾向にあります。

一方、死亡事故に限って見ると、65歳以上の運転者による交通死亡事故件数の割合は増加傾向にあり、全体の約3割(767件)が65歳以上の高齢者が引き起こしている事故です。

※出典:内閣府「令和6年交通安全白書」

高齢者の交通事故の特徴とは?

65歳以上の高齢運転者の場合、年齢が上がるにつれて、工作物との衝突や路外逸脱といった「単独事故」の割合が増加します。

また、車両同士の事故においても、出会い頭の衝突や正面衝突による死亡事故が目立ちます。

※出典:内閣府「令和6年交通安全白書」

事故の原因としては大きく以下の3つが考えられます。

- 認知機能の低下

- 運動機能の衰え

- 長年の運転経験による自信

1つ目は、認知機能の低下による「発見の遅れ」です。対象物や他車の存在に気づくのが遅れ、対応が間に合わないケースが多く見られます。

損害保険料算出機構の調査によると、75歳以上の運転者のうち、直近の認知機能検査で「認知症の恐れ」または「認知機能低下の恐れ」と判定された割合は39.9%に達しており、全体平均の25.2%を大きく上回っています。

2つ目は運動機能の衰えによる「操作の遅れ」です。ブレーキやハンドル操作が瞬時にできず、事故に至ることがあります。

3つ目は「過信」によるものです。長年の運転経験が裏目に出て、慎重さを欠いた行動をとってしまうこともあります。

まとめ

高齢者の方は、自分の運転状況や生活スタイルに合った保険を選びましょう。例えば、万が一の単独事故に備えて「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」を充実させておくと安心です。また、急なトラブルにも落ち着いて対応できるよう、24時間対応の駆けつけサービスや事故対応サポートが手厚い保険会社を選ぶのも良いでしょう。

さらに、日頃の運転を客観的に見直せる「運転診断サービス」が付いた保険を選べば、安全運転の意識も高まりやすくなります。事故を減らせれば、ゴールド免許や安全運転者向けの割引なども受けやすくなるでしょう。

保険料を抑えたい場合は、実際の走行距離や使用目的に合わせてプランを見直すのがおすすめです。退職後に使用目的を「日常・レジャー利用」に変更したり、車を家族以外に貸さないなら「運転者限定特約」を活用したりすることで保険料の負担を抑えられる可能性があります。

ただし、保険料の安さばかりを重視すると、いざというときに十分な補償が受けられなくなるリスクがあります。補償内容とのバランスを考えて適切なプランを選びましょう。

.jpg?w=300&h=300)

.jpg?w=300&h=300)